© IMAGO/Bridgeman Images/imago

Zum Tode von Jane Goodall: Mit einem Lächeln, Hoffnung und ausgestreckter Hand

Die Schimpansenforscherin Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie war eine Jahrhundertpersönlichkeit. Ihre Bekanntheit setzte sie bis zuletzt für den Naturschutz ein.

Stand:

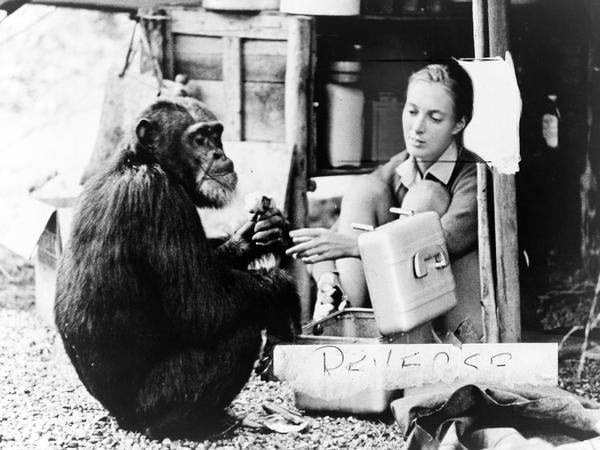

Es ist vielleicht das ikonischste der ikonischen Wissenschaftsfotos, oder zumindest das berührendste: Eine junge Frau, in der Hocke, mit Pferdeschwanz, streckt lächelnd ihre Hand aus, und auf der anderen Seite steht ein Babyschimpanse, der das Gleiche tut. Sie berühren sich, fast.

Das Bild stammt aus der Mitte der sechziger Jahre. Der kleine Affe im Gombe-Nationalpark in Tansania hieß Flint. Die Frau auf dem Bild, das ihr damaliger Ehemann, der niederländische Fotograf und Filmemacher Hugo van Lawick, für das Magazin „National Geographic“ machte, hieß Jane Goodall.

Sie wurde danach zur wahrscheinlich bekanntesten und einflussreichsten Naturwissenschaftlerin der letzten 70 Jahre. Am 1. Oktober ist Jane Goodall im Alter von 91 Jahren in Los Angeles gestorben.

Wegbereiterin für Frauen in der Wissenschaft

Jane Goodall war eine Jahrhundertpersönlichkeit. Ob es ohne sie heute noch frei lebende Schimpansen in Afrika geben würde, ist zumindest fraglich. Dass ohne sie die einst komplett männerdominierte Primatenforschung und auch die Tierverhaltensforschung insgesamt heute zu den wenigen wissenschaftlichen Disziplinen gehören würden, in denen etwa gleich viele Frauen wie Männer arbeiten, auch in führenden Positionen, ist fast ausgeschlossen.

Dass es je wieder eine wie sie geben wird, wohl auch.

© Hugo van Lawick

Goodall reiste als sehr junge Frau nach Kenia, weil sie sich zu den wilden Tieren dort hingezogen fühlte. Sie verdingte sich als Sekretärin. Irgendwann rief sie den damals weltweit bekanntesten Paläontologen Louis Leakey an, ohne Hintergedanken hinsichtlich einer Karriere.

Erst Sekretärin, dann Superstar der Forschung

Leakey stellte sie als Sekretärin ein, allerdings durchaus mit beruflichen Hintergedanken. Er selbst beschrieb es später so, dass er in Goodall sofort eine Kandidatin für die Erforschung des Verhaltens von Schimpansen gesehen habe. Von solchen Studien erhoffte er sich Rückschlüsse auf das Verhalten der von ihm untersuchten Ur- und Frühmenschen.

© IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive/imago

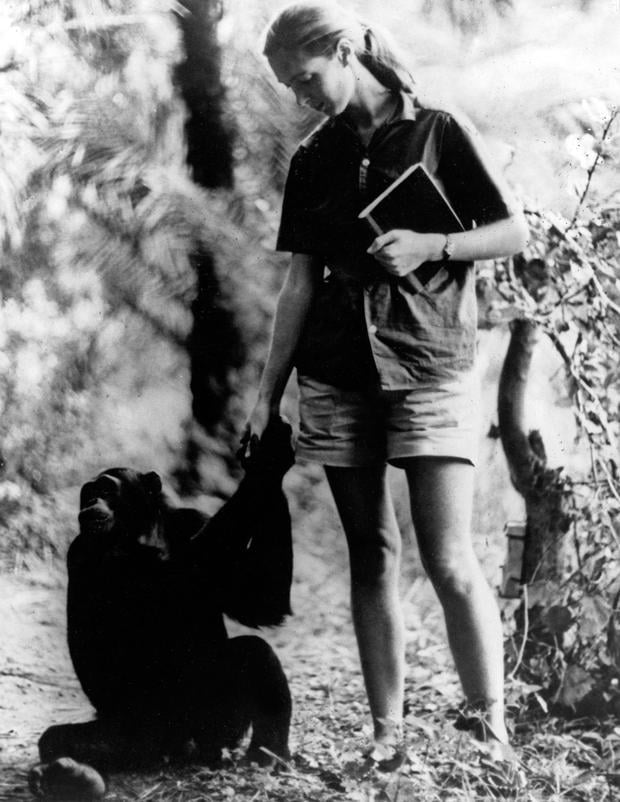

Der Rest ist Wissenschaftsgeschichte, Naturschutzgeschichte, Artenschutzgeschichte. Goodall gelang es, im Gombe-Nationalpark in Tansania eine Gruppe von Schimpansen an sich zu gewöhnen. Sie war die Erste, die es schaffte, die scheuen Tiere in freier Wildbahn aus der Nähe und über lange Zeit zu erforschen.

Rein formal war sie zunächst eigentlich eine ungelernte Hilfskraft, sie holte in Cambridge aber bald einen Uniabschluss nach und erwarb einen Doktortitel. Von Goodall stammen viele bis heute grundlegende Fachartikel zum Verhalten von Schimpansen.

Sie betrachtete die Tiere nicht als anonyme Forschungsobjekte, sondern gab ihnen Namen, dokumentierte Biografien und Beziehungen. Damit führte sie Empathie und Langzeitbeobachtung in die Biologie ein. Goodall verschob gleichsam die Grenze zwischen Mensch und Tier, indem sie Schimpansen als fühlende und lernende Individuen sichtbar machte. Sie bewies, dass Schimpansen keine reinen Instinktwesen sind, sondern kulturelle Verhaltensweisen weitergeben. Sie machte die Primatenforschung zu einem Schlüsselgebiet für das Verständnis menschlicher Evolution.

© dpa/Prichard

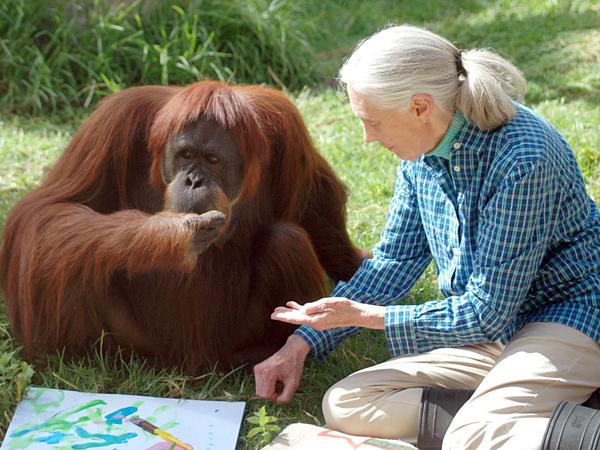

Zahlreiche Bücher hat sie geschrieben, fast zahllose Artikel und Fernsehdokumentationen gibt es über sie und ihre Arbeit. Andere Frauen begannen, ebenfalls gefördert von jenem Louis Leakey, ähnliche Wege zu gehen. Dian Fossey etwa erforschte Gorillas in Ruanda, Birute Galdikas beobachtete Orang-Utans in der Wildnis von Borneo.

Forschen und Kämpfen

Wenn heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch zu Aktivisten werden, sei es für den Natur- oder Klimaschutz oder in jüngerer Zeit als Warner vor den Risiken der Biotechnologie oder der künstlichen Intelligenz, dann berufen sie sich gerne auch auf Jane Goodall.

© AFP/SUMY SADURNI

Sie jedenfalls wurde zur unermüdlichen Aktivistin, reiste um die Welt, hielt Vorträge, erzählte bereitwillig immer wieder die gleichen Geschichten „ihrer“ Schimpansen. Ihre Stimme ließ, wenn sie die Rufe der von ihr erforschten Tiere imitierte, riesige Hörsäle vibrieren. Sie sammelte Geld für den Schutz der Lebensräume der Schimpansen.

Das von ihr 1977 gegründete Jane Goodall Institute hatte zudem auch das Ziel, die Menschen in der Nähe von Schutzgebieten zu unterstützen, um ihnen Aus- und Einkommen zu sichern. Trotz vieler Rückschläge gab sie sich fast immer optimistisch, hoffnungsvoll. Und sie lächelte, fast immer, wie auf dem Bild von 1964.

© imago images / United Archives/imago stock&people

Damals gab es keine Digitalkameras. Es dauerte Monate, bis jener Film mit jenem Foto (zu sehen etwa hier) endlich ausgeflogen und entwickelt war und das Bild dann irgendwann auch wieder in Gombe ankam. Der BBC sagte Goodall einmal, sie habe zwar damals nicht geahnt, wie ikonisch es werden würde. Doch es habe sie gleich beim ersten Blick an Michelangelos Fresko erinnert, auf dem Gott auf der einen und seine Schöpfung Adam auf der anderen die Hände zueinander ausstrecken.

Und auch in dem Bild von Flint und Jane geht es um die Schöpfung – und ihre Bedrohtheit und Zerbrechlichkeit. Wir könnten und sollten es öfter ansehen, es studieren wie andere die Fresken in der Sixtinischen Kapelle. Es wird bei uns bleiben. Die Schimpansen hoffentlich auch. Jane Goodall aber ist nun gegangen. Sie wird sehr fehlen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false