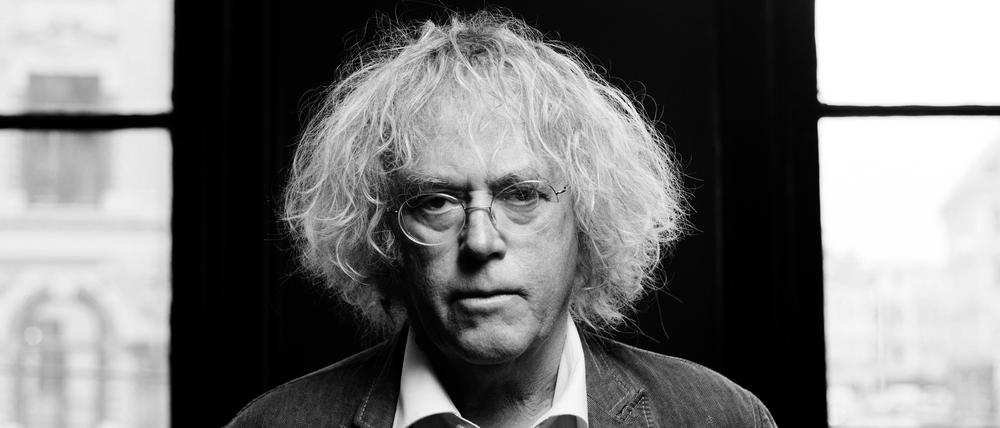

© AFP/Berit Roald

Zum Tod des norwegischen Schriftstellers Dag Solstad: Heiterer Ironiker und Fatalist

Von Hamsun inspiriert, in der Spur von Ibsen, viel größer als Knausgård: Der norwegische Schriftsteller Dag Solstad ist am Samstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Stand:

Es liegt eine gewisse Ironie darin, auch wenn das vielleicht etwas makaber klingen mag, eine Ironie, die er aber sicher goutiert hätte, dass Dag Solstad nun ausgerechnet ein paar Tage vor der Leipziger Buchmesse im Alter von 83 Jahren in Oslo gestorben ist.

Norwegen ist dieses Jahr das Gastland in Leipzig, und man kann sicher sein, dass dort alle norwegischen Autoren und Autorinnen das hohe Lied auf Solstad als einen der größten Schriftsteller ihres Landes singen werden.

Das war schon vor fünf Jahren so, als die Frankfurter Buchmesse Norwegen als Gast- und Schwerpunktland eingeladen hatte. Alle rühmten Solstad und erzählten Geschichten über ihn (und waren genervt von Karl Ove Knausgård), empfahlen hier einen Roman von dem Autor, etwa „T. Singer“, oder schwärmten dort von den fünf Büchern, die er von 1982 bis 1998 über die fünf Fußball-Weltmeisterschaften in diesen Jahren mitgeschrieben hatte.

Innige und liebende Ironie

Obwohl nach der 2019er-Buchmesse in Frankfurt ein paar Menschen mehr auf Solstad aufmerksam wurden, ist er in Deutschland ein „Writer´s writer“ geblieben, gerühmt von vielen internationalen Autoren und Autorinnen wie Haruki Murakami, Lydia Davis oder auch Peter Handke, der die „innige und liebende Ironie“ in Solstads Büchern bewundert, seinen „kindlich-bescheidenen Stolz“ und seinen „(grundscheuen) Ernst.“

Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, Dag Solstads riesiges Werk auf einen Nenner zu bringen - so viele Facetten enthält es, so unterschiedlich sind die Bücher, so viele Formen hat Solstad gebrochen und Neues daraus gemacht. Er hat realistisch geschrieben und postmodern, sich formalistisch gegeben, dann wieder konventionell, und er hat einen Roman, der nur aus Fußnoten besteht, veröffentlicht.

Eine verspielte Ironie gehört vielleicht zu den größten Konstanten seiner Romane, deren Titel allein das andeuten: „Bericht des Gymnasiallehrers Pedersen über das große politische Erwachen, das unsere Nation erfasst hat“, heißt einer aus dem Jahr 1982. Ein anderer, 2013 veröffentlicht: „Das unlösbare epische Element in Telemark in den Jahren 1591-1896“.

Titel aus Zahlen

Manchmal bestehen die Titel allein aus Zahlen, „Roman 1987“, „Roman 11, Band 18“ oder auch einfach „16. 7. 1941“, der wie alle Bücher von ihm, die ins Deutsche übersetzt wurden, zuletzt im Schweizer Dörlemann Verlag erschienen ist und unter anderem davon erzählt, wie Solstad eine längere Zeit um die Jahrtausendwende sich in Berlin aufhält. Dieser Roman enthält für seine Verhältnisse ungewohnt viele autofiktionale Elemente, was der Titel nahelegt: Am 16. Juli ist Dag Solstad im südnorwegischen Sandefjord geboren und danach auch aufgewachsen.

Mein Ziel war, Bücher zu schreiben, die das bewirken können, was Knut Hamsuns Bücher bei mir bewirkt haben.

Dag Solstad

Nach einem Studium der Ideengeschichte debütierte er 1965 mit einem Erzählband und sollte später immer wieder auf die Frage, warum er Schriftsteller geworden sei, antworten, dass die Lektüre von Knut Hamsuns Werk ihn dazu inspiriert hätte, da sei er 16, 17 Jahre alt gewesen: „Ich wäre ohne Hamsun kein Schriftsteller geworden. Mein Ziel war, Bücher zu schreiben, die das bewirken können, was Knut Hamsuns Bücher bei mir bewirkt haben.“

Während seiner literarischen Anfänge war Dag Solstad eines der führenden Mitglieder der maoistischen kommunistischen Arbeiterpartei Norwegens (AKP), und so einige seiner Romane strahlen vor diesem Hintergrund einen existenziellen, von Camus und Sartre inspirierten Radikalismus aus.

Arbeiterromane, engagierte, politische Romane hat er in dieser Zeit geschrieben. Nachdem er sich vom Maoismus abgewandt hatte, begann für ihn eine neue Phase mit Protagonisten, die versuchten, ihre inneren Konflikte einigermaßen auszubalancieren, ohne dass ihnen das wirklich gelingt.

Unglücklich zu sein ist sinnlos

Das höchste der Gefühle sind Einsichten wie diese von T. Singer aus dem gleichnamigen Roman, mit dem Solstad meinte, im Grunde alles erzählt zu haben (das war 1999), alles, was danach käme, sei Bonus (und da kam noch vieles).

„Die Tage vergingen, einer nach dem anderen, und vergingen, ohne dass er sie wirklich vermisste“, schreibt Solstad da also über seinen Helden. „Aber hin und wieder war er verblüfft und dachte: Wo sind sie geblieben? Er wusste nicht, ob er glücklich oder unglücklich war, aber ich kann nicht unglücklich sein, dachte er, es wäre sinnlos, das zu behaupten.“

Man kann sich als Leser gut in den Figuren Solstads mit all ihren Unzulänglichkeiten wiederfinden, mit ihren Enttäuschungen, die jedes Leben nun einmal mit sich bringt. Sie alle zeichnet ein Fatalismus aus, der auch etwas Heiteres hat, bei Solstad selbst muss das ebenfalls so gewesen sein, und dem nicht zuletzt ein Rest Hoffnung innewohnt.

Es gilt also, nun halt nach seinem Tod, diesen Autor noch einmal in Gänze zu entdecken.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false