© imago images/Rolf Poss/Rolf Poss via www.imago-images.de

Sensible Gespräche mit Opfern und Tätern: Berliner Projekt „Stop-Stalking“ bittet um Spenden für Schallschutz

In unserer Serie stellen wir soziale Projekte vor, die sich um Spendengelder der alljährlichen Tagesspiegel-Aktion bewerben. Diesmal: das Projekt „Stop-Stalking“, wo es um Konfliktberatung und Gewaltprävention geht.

Stand:

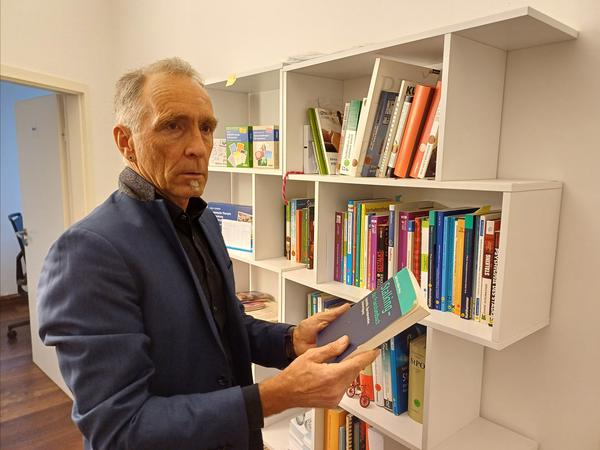

An der Wand ist Fachliteratur aufgereiht, „Fachlexikon der Sozialen Arbeit“, „Gegen Frauenhass“, „Narben verblassen“, solche Bücher. Daneben hängt ein Schild an einer weißen Tür, Aufschrift: „Beratung im Gange. Bitte leise sein.“ Durch die Tür dringen Stimmen, sie sind aber kaum zu verstehen. „Das liegt daran, dass die Menschen leise reden“, sagt Wolf Ortiz-Müller vor der Bücherwand. „Wenn sie normal redeten, würde man hier alles verstehen.“

Und das wäre fatal. Denn könnte man in einem Büro der Organisation „Selbst.bestimmt – Fachstelle für Konfliktberatung und Gewaltprävention“ hochsensible Dialoge verfolgen. Und damit wäre jedes vermeintlich vertrauliche Gespräch sinnlos. Dann würde sich niemand öffnen, weder ein Opfer von Stalking noch ein Täter. Das gilt für alle Beratungsräume der Fachstelle, die hier das Projekt „Stop-Stalking“ betreibt.

Bei dem Projekt geht es um Opfer und Täter von Stalking

Genau deshalb bittet Ortiz-Müller, der Leiter von „Selbst.bestimmt“, um Spenden an die Tagesspiegel-Weihnachtsaktion. Die Wände der Beratungsstelle „Stop-Stalking“ sollen schalldicht umgebaut werden, sensible Gespräche sollen in normalem Ton stattfinden können. Und die sind das Kernthema dieser Einrichtung. Sie kümmert sich um Opfer und Täter von Stalking. Um jene, die permanent in Alarmstimmung sind, weil sie auf die nächste verbale oder physische Attacke des Stalkers warten. Und um jene, die Menschen nachstellen, weil sie selber Ablehnung als massive Kränkung erleben. Sie sollen lernen, wie sich ihre Opfer fühlen.

© Frank Bachner

500 Opfer und 150 Täter haben 2023 hier in den Beratungszimmern gesessen, beide Gruppen kommen aus der gesamten Breite der Gesellschaft. Frauen und Männer sind Opfer, aber auch Täter. Sie sind zwischen 16 und 70 Jahre alt, Jedes fünfte Opfer ist ein Mann, 30 bis 40 Prozent der Täter sind Frauen. „Aber die Zahlen sagen nicht die ganze Wirklichkeit“, sagt Ortiz-Müller. „Männer haben Angst, über ihre Taten zu reden. Frauen tun sich da leichter, deshalb die Unterschiede.“ Die jüngste Täterin, die hier saß, war 16 Jahre alt, der älteste Täter 66 Jahre.

Sechs Psychologen und Sozialarbeiter gehen intensiv auf die Besucher ein, Ortiz-Müller ist zudem noch Psychotherapeut mit eigener Praxis. Sie erstellen mit den Opfern eine Risikobewertung, untersuchen wie groß die Gefahr ist, geben Tipps, wie sich Opfer gegen physisches, verbales oder digitales Stalking schützen. Und mitunter fällt in den Beratungen das Wort „Todesangst“. Angst um ihr Leben hatte zum Beispiel die Frau Anfang 60, die sich von ihrem Mann getrennt hatte. Der reagierte erst mit massiven Drohungen, dann fuhr er mit ihr gegen ihren Willen in den Wald. Panik ergriff das Opfer. Aber im Überlebensmodus gelang es ihr, ihren Ex-Mann zu beruhigen. „Ich kehre zu Dir zurück“, log sie ihn an. Der Täter war 72 Jahre alt.

Aber zur Eskalation soll es nach Möglichkeit gar nicht erst kommen, oder wenigstens soll sie sich nicht wiederholen. Deshalb arbeiten die Berater intensiv mit Tätern. Doch die nehmen Beratung nur an, wenn sie in der Rolle eines Menschen gesehen werden, der aus vermeintlicher seelischer Not stalkt. Aus Opfersicht ist das schwer nachvollziehbar und trotzdem der Kern einer erfolgreichen Deeskalation. „Diese Täter haben kein klares Unrechtsbewusstsein“, sagt Ortiz-Müller. „Die sehen, dass wir sie nicht verurteilen.“ Stalker, sagt der 63-jährige Psychotherapeut, „haben Probleme mit Kränkungen umzugehen. Ablehnung erleben sie als totale Kränkung. Viele haben kein Selbstbewusstsein.“

Stalker haben Probleme, mit Kränkungen umzugehen.

Wolf Ortiz-Müller vom Projekt „Stop-Stalking“

Krasse Ablehnung spürte jene 16-Jährige, die hier beraten wurde, durch ihre Handballtrainerin. Die Jugendliche hatte sich unsterblich in eine Frau verliebt, die sie bis zur Unkenntlichkeit idealisierte. Fatalerweise zog die Trainerin keine klare Grenze. Ihr tat die Jugendliche leid, dadurch zog sich das Drama hin, so dass die 16-Jährige immer noch Hoffnung hegte. Erst nachdem die Spielerin weggezogen war, hörte das Stalking auf. Aber auch dank der Beratung bei „Selbst.bestimmt“.

Die meisten Täter kommen freiwillig. Sie haben über Medien oder Bekannte von „Stop-Stalking“ erfahren, viele haben genügend Leidensdruck durch ihr eigenes Verhalten, dass sie Hilfe suchen. Andere kommen, damit sie bei ihrem eigenen Prozess eine mildere Strafe erhalten. Oder sie werden vom Gericht geschickt. Die Struktur der Gespräche ist immer gleich. „Die Täter müssen verstehen, dass sie einen unwiderstehlichen Drang zum Stalken haben“, sagt Ortiz-Müller. Jeder Täter erhält einen Selbstbeobachtungsbogen. Es ist quasi ein Blick in ihren eigenen seelischen Spiegel. „Wann denke ich an das Opfer?“, „Wann habe ich den Impuls zu stalken?“, „Wann stalke ich tatsächlich?“ – alle Antworten werden akribisch notiert.

Und mit dem Berater werden sie ausgewertet. „Wir zeigen ihnen, wie man die Impulskontrolle verstärkt“, sagt Ortiz-Müller. „Oft können die sich am Anfang nicht vorstellen, wie es im Kopf des anderen aussieht.“ Aber nach sechs Wochen merkten sie, dass sie das Opfer langsam vergessen. Stattdessen sollen sie die geistige Leere, die dadurch entsteht, durch soziales Leben füllen, Sport, Chor, Theater, Kino, was immer jemand mag. Nach 20 Stunden ist eine Beratung in der Regel abgeschlossen.

Doch die Gespräche mit Tätern finden oft in einem hochsensiblen Spannungsverhältnis statt. Denn Täter reden bei „Stop-Stalking“ auch, wenn sie gleichzeitig noch aktiv stalken. Hören die Berater von vergangenen Taten, dann greift die Schweigepflicht, dann müssen sie nicht eingreifen. Schildert der Täter dagegen eine konkrete Tatplanung, dann informieren die Berater die Polizei. Natürlich sind die Grenzen schwammig. Wie ernst sind Sätze eines Täters zu nehmen. Nur krude Phantasie? Oder schon konkrete Planung? „Da müssen wir uns auf unser Fachwissen verlassen“, sagt Oritz-Müller.

Ein Schreckensszenario immerhin blieb dem Projekt bisher erspart. Keiner der Täter, die hier gesessen haben, hat einen Femizid verübt, also eine Frau getötet. Beim Gedanken an so ein Verbrechen faltet Oritz-Müller die Hände wie zum Gebet. „Das“, sagt er, „wäre der Super-GAU.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: