© Tagesspiegel/Lydia Hese

Dokumentierfaule Nazis und Brandmelder für 400.000 Euro: Das macht die Sanierung von Tempelhof so schwierig

Der Flughafen Tempelhof verfällt – und mit jedem Jahr wird das Abwarten teurer. Eigentlich müsste das Land dringend sanieren. Warum ist das nur so schwierig?

Stand:

Im Herbst 2008 startet noch ein Flieger nach Mannheim, dann ist Schluss. Mit dem zivilen Flugbetrieb endet ein weiteres Kapitel am Flughafen Tempelhof in Berlin. Seitdem ringt das Land darum, ihm einen neuen Zweck zu geben. In Teilen ist das gelungen.

Bis aber in alle 7000 Räume von Europas größtes Baudenkmal Leben hineinkommen kann, müssen Gebäudeteile saniert werden. Auch Tragwerk und Versorgungsleitungen verfallen aktuell. Tempelhof ist ein Milliardenprojekt – und „eine Generationsaufgabe“, schreibt der ehemalige Finanzsenator und SPD-Abgeordnete Matthias Kollatz.

Das liegt vor allem an drei Gründen.

1 Kaum Dokumente: Was Wände und Böden tragen, wusste lange keiner

Als die Nationalsozialisten den Tempelhofer Flughafen bauen ließen, gingen ihnen neben der Zeit – gebaut wurde bis 1941 – auch die Materialien aus. Von Ost nach West nimmt entlang des 1,2 Kilometer langen Körpers die Qualität der Baustoffe ab. „Den jeweiligen Zustand rauszukriegen, ist eine große Aufgabe“, sagt Fabian Schmitz-Grethlein. Als Geschäftsführer der Tempelhof Projekt GmbH verantwortet er die Entwicklung des Gebäudes im Auftrag des Landes.

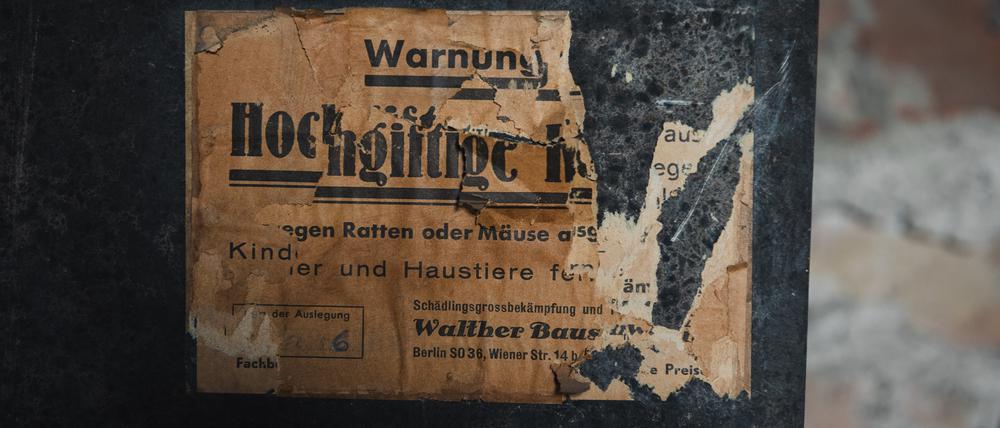

Zudem fehlt die Baugenehmigung – wie auch spätere Dokumentationen von Maßnahmen und Nutzungen durch die Alliierten. „Die Nazis haben sich das selbst genehmigt. Die Amerikaner durften auch machen, was sie wollten. Wir wussten in weiten Teilen nichts über die Substanz“, sagt Schmitz-Grethlein.

Das Wissen erarbeitet sich die Projektgesellschaft nach und nach. Aber das ehemalige Flughafengebäude ist groß. 293.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche misst es. Der Neubau des Bundesnachrichtendiensts in Berlin-Mitte hat nur 260.000 Quadratmeter.

© Tagesspiegel/Lydia Hese

Mal füllen Bohrungen die blinden Flecke, mal Belastungstests. „Herrlich sind die“, sagt Schmitz-Grethlein und berichtet über von Decken hängenden Wasserfässern, die dann mehr oder weniger nachgeben. „Kostet aber.“

Heute hat etwa die Hälfte der genutzten Flächen eine Duldung, kaum etwas ist genehmigt. Jede Aktivierung leerer Teile ist ein Ringen mit der Bezirksaufsicht, sagt Schmitz-Grethlein: „Es muss ja sicher sein.“

Sie arbeiten in der Gesellschaft daran, Genehmigungen für Typen von Gebäudeteilen auf andere zu übertragen. Dann ginge es schneller. Aber vieles am ehemaligen Flughafen Tempelhof lasse sich nicht nach Standard bewerten. „Bis wir zu einer komplett genehmigten Einrichtung kommen, wird es viele Jahre dauern“, sagt Schmitz-Grethlein. „Wenn es überhaupt gelingt.“

2 Tempelhof ist einzigartig – Sanieren ein Experiment

Historie und Größe machen den Flughafen Tempelhof einzigartig. Auch manche Bauteile sind es – sie zu sanieren, bedeutet Neuland zu betreten, sagt Schmitz-Grethlein. Beispiel Stahltragwerk: In den Hangars kragt es bis zu 40 Meter weit in den Raum, ohne von Stützen oder Wänden getragen zu werden. Das funktioniert über ein Gegengewicht: die Betondecke. Der Beton wird gerade saniert, in 20 Metern Höhe, über Kopf, mit 200 Bar Wasserdruck. „Da mussten sich die Kollegen erst die Methodik erarbeiten.“ Nun gibt ein Ersatzstahlträger das notwendige Gegengewicht.

© Tagesspiegel/Lydia Hese

Auch das Tragwerk muss ertüchtigt werden. Abwägungssache: Wie viel im Sinne des Denkmalschutzes wahren – und wie funktioniert das? Ein Konsortium prüft Varianten. „Ein Trade-off zwischen dem, was 500-Prozent-Sicherheit verspricht, und experimentelleren Herangehensweisen.“ 100 Millionen Euro wird es kosten, schätzen sie, je nach Variante.

Auch an anderer Stelle erschwert der Denkmalschutz Umnutzung. „Einen Flughafen zu etwas anderem zu gestalten, ist eine Herausforderung“, sagt Nina Mütze. Sie leitet die Kommunikation der Tempelhof Projekt GmbH. „Vor allem, wenn die Strukturen bewahrt werden sollen.“

© Tagesspiegel/Lydia Hese

Was tun mit den Anbauten, deren Fenster ins Halbdunkel der Hangars blicken? Welche neue Logik ergibt sich aus dem Nebeneinander von Offizierszimmerchen, Betriebskantine und Flughalle? Theoretisch ist der Flughafen von Haupthalle bis Türklinke geschützt. „Praktisch ist Denkmalschutz Verhandlungssache“, sagt Mütze. Alle zwei Wochen steht ein Treffen mit den Behörden an.

3 Lange passierte nichts, nun verfällt Tempelhof an allen Ecken

Richtig investiert hat in 80 Jahren Tempelhof keiner. Heizung, Tragwerk, vieles ist auf Stand der Bauzeit – mit einigen Flickereien. Das macht Sanierungen umfassend und teuer. An immer mehr Stellen lecken Rohre, fallen Anlagen aus. Damit Veranstaltungen stattfinden, Büros vermietet werden können, fließt immer mehr Geld in Kompensation. Tempelhof zu sanieren ist teuer – es nicht zu tun, auch.

Warum auch der Status Quo kostet, zeigt der Brandschutz: Wer heute ein öffentliches Gebäude baut, benötigt Schutztüren, spezielle Decken. Die hat Tempelhof nicht. Damit Veranstaltungen stattfinden dürfen, braucht es neben eigener Betriebsfeuerwehr die elf Brandmeldezentralen im Gebäude. Sie stehen laut Schmitz-Grethlein kurz vor Ende ihrer Lebenszeit.

Kostenpunkt für eine: 350.000 bis 400.000 Euro, schätzt er. „Aber wenn die ausfallen, müssten wir überall Menschen als Brandwachen hinsetzen. Was das kostet, kann man sich denken.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: