© privat

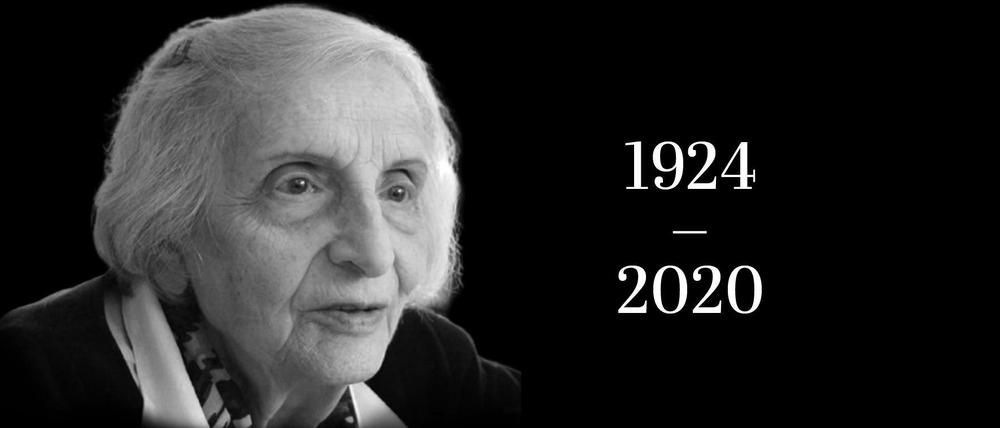

Nachruf auf Magda Huszár: Blick niemals zurück!

Wie durch ein Wunder konnte sie sich mit der Familie aus Budapest nach Brüssel retten. Der Nachruf auf ein europäisches Frauenleben

Stand:

Als die Familie endlich die österreichische Grenze erreicht hatte, im Zug von Zagreb nach Wien, mitten in einer Frühsommernacht 1957, und stundenlang auf die Erlaubnis zur Einreise warten musste, da stimmte Magda mit ihrem Mann ungarische Volkslieder an, sich selbst und den drei Kindern zum Trost.

Die Familie war nach dem niedergeschlagenen Volksaufstand aus Ungarn geflohen, hatte monatelang in jugoslawischen Flüchtlingslagern ausharren müssen, bis sie dank eines belgischen Visums schließlich in Brüssel ein Zuhause fand. Aber die Heimat blieb ihr gegenwärtig in den Liedern, den Gedichten, der ungarischen Sprache selbst, die sie sanfter sprach als die Stadtmenschen in Budapest. Denn sie war in Siebenbürgen geboren, „ferne Sprache, nahes Land“, und was sie bis zuletzt an ihre Herkunft band, das fand sie in den Versen Endre Adys, Erinnerungen „an alles vergangene Schöne, / Das niemals durch Sterben vergeht. / Das ferne Lächeln der Herzen, / Lebendiges, Totes, behütet – bedacht.“

In einem kleinen Ort zwischen Budapest und Bukarest wurde sie geboren, im Haus des geliebten Großvaters, der als Arzt allseits geachtet war. Sie besuchte ein calvinistisches Gymnasium, was ihr Pflichtgefühl stärkte und sie zugleich vor Bigotterie schützte, denn sie entwickelte ihre sehr eigene Auffassung von Religiosität. Bis ans Lebensende las sie täglich in ihrer ungarischen Bibel, bevorzugt die Psalmen, denn deren Musikalität linderte die Strenge des alttestamentarischen Gottes.

Ihr Vater, Maschinenbauingenieur, erhielt einen wohl dotierten Posten als Fabrikdirektor in Budapest. Er war Patriot und fühlte sich als Ungar, bis er aufgefordert wurde, den gelben Stern zu tragen. Er hatte Hitlers „Mein Kampf“ gelesen und ahnte, was auf ihn und seine Familie zukommen würde, also verweigerte er sich der staatlichen Aussortierung. Er verbot seinen beiden Kindern, sich bei offiziellen Arbeitsaufrufen zu melden, und er ermunterte seine Frau, mit unverminderter Grandezza durch die Straßen zu promenieren, um den willkürlichen Verhaftungen zu entgehen. Sich niemals zum Opfer machen, forderte er. Ein riskantes Spiel. Als die Verfolgungen schlimmer wurden, versteckte sich die Familie in einem Keller, Wochen der Not, die sie nur überlebten, weil der Vater sie durch seine Scherze munter hielt und so glaubhaft eine bessere Zukunft versprach.

Sie ernährt die Familie

Einen Monat lang wurde die Stadt bombardiert, bis die Soldaten der Roten Armee schließlich einmarschierten, als Befreier, die sich nahmen, was sie wollten. Magda Huszár blieben schreckliche Szenen im Gedächtnis, das Grauen Sodoms, sie kannte es aus der Bibel, auch das rettende Gebot des Engels: Blick niemals zurück, oder du erstarrst zur Salzsäule.

Sie schrieb sich an der Universität ein, verliebte sich in Attila Kotányi, der ebenfalls Architektur studierte. Kurz nach der Geburt der ersten Tochter Magda erkrankte Attila an Kinderlähmung und überlebte nur mit knapper Not. Er blieb körperlich schwach, so dass sie allein die Familie ernähren musste. Sie arbeitete als Übersetzerin, pflegte ihren Mann, schuf ein Zuhause, in dem die Freunde gern ein und ausgingen, und brachte ihre Kinder Christophe und Sophie zur Welt.

Es wurde in jenen Jahren mit Freunden und Bekannten hitzig diskutiert in ihrer Wohnung, Religion, Kunst, und vor allem Politik. Wie war ein würdiges Leben nach den Gräueln des Krieges denkbar? Ungarn sollte sich reformieren, unabhängig werden von der Sowjetunion, die als Befreierin vom Faschismus gefeiert worden war und nun als Besatzungsmacht gefürchtet wurde. Jede Wohnung konnte von der Geheimpolizei verwanzt sein, also sprach man von den Widersprüchen in der Mathematik, wenn eigentlich die Paradoxien der stalinistischen Politik gemeint waren.

Die Sehnsucht war groß, dass die Reformen von Imre Nagy das Leben in Ungarn freier für alle machen würde, aber die Hoffnung erstarb im November 1956 beim Einmarsch der russischen Truppen binnen dreier Tage. Der Reformer Nagy und Hunderte seiner Gefolgsleute wurden hingerichtet, Zehntausende verhaftet.

Es war ein kleines Wunder, dass Magda Huszár sich in dieser wirren Zeit mit ihrem Mann und den Kindern nach Brüssel hatte retten können. Attila Kotányi begann ein zweites Studium, Städteplanung, Magda ernährte die Familie weiterhin, arbeitete als Marktforscherin, studierte in maximaler Überanstrengung ihrer Kräfte nebenher Journalismus und fand schließlich eine feste Anstellung als Übersetzerin und Sekretärin. Sie fühlte sich wohl in Brüssel, die Stadt war übersichtlich und sehr elegant, die Männer waren höflicher als in Budapest und aufmerksamer, was ihrem Glück zugute kam, als Attila sie verließ. Sie litt sehr unter seinem Fortgang, aber zugleich war es ein Aufatmen, denn an seiner Seite war sie kaum zu Wort gekommen.

Sie befreundete sich mit dem ungarisch-französischen Übersetzer und Dichter László Gara aus Paris. „Gib mir deine Augen“ hatte Endre Ady als lyrische Liebeslosung ausgegeben, aber so glücksbereit sich Magda zeigte, so grausam schnell endete die Liebe mit seinem jähen Tod.

Sie kämpfte sich heraus aus dem Kummer, ihren Kindern zuliebe, und weil ihr einige Jahre später Henri Mercier schüchtern-galant die Hand reichte. Er führte in der historischen Mitte Brüssels eine Buchhandlung, in der sich die Kenner und Künstler des Surrealismus trafen. Sie war glücklich mit ihm, aber das Heimweh blieb. Sie vermisste den Garten ihres Großvaters, und auch wenn sie sieben Sprachen beherrschte, blieb doch Ungarisch die Sprache der Sehnsucht. Aber als sich die Grenzen öffneten, kam sie nur zu Besuch, die Welt war größer geworden, der Balaton nicht mehr der Ozean. Sie kehrte nicht nach Ungarn zurück, sondern holte sich ein Stück Heimat nach Brüssel, indem sie das monumentale Epos „Karneval“ von Bela Hamvas ins Französische übersetzte.

[Die anderen Texte unserer Nachrufe-Rubrik lesen Sie hier,

weitere Texte des Autors, Gregor Eisenhauer, lesen Sie hier]

Nach dem Tod von Henry Mercier zog sie 2007 nach Berlin zu ihren Kindern, Enkelkindern und Urenkeln. In Hohen Neuendorf fand sie schließlich eine eigene kleine Wohnung. Sie scharte rasch viele Freunde und Bewunderer um sich, denn sie unterrichtete Französisch und gleichsam nebenher französische und ungarische Lebensart, was Lyrik, Gesang und vor allem gutes Essen einschloss. Die Rezepturen ihres Paprikahuhns, ihrer Fischsuppe, der Pogatschen ebenso wie der Orangenente wurden wie Kostbarkeiten gehandelt. Als sie die Freunde und die in der Welt verstreuten Verwandten nicht mehr zu sich nach Hause einladen konnte, unterrichtete sie alle in ausführlichen Briefen über ihr Tun und schrieb zur Illustration noch eine ansehnliche Reihe Gedichte.

Sie blieb immer ansprechbar, war stets Herrin ihrer selbst und der Familie. Es gibt nur eine Mutter wie mich, das gab sie ihren Töchtern immer wieder zu verstehen und mehr noch ihrer Schwiegertochter, die gewagt hatte, ihr den Sohn zu rauben. Sie war grenzenlos befangen in der Liebe zu ihren Kindern und sehr stolz, eine Grande Dame, mit durchaus bissigem Witz. Als sich ihre Tochter Sophie beruflich nach Afrika verabschiedete, dichtete sie aufmunternd: „Ich hoffe die Löwen werden dich nicht auffressen und umgekehrt auch!“

In Brüssel hatte sie Budapest vermisst, in Berlin vermisste sie Brüssel, die Eleganz der Passanten und vor allem die Confiserien. Also gönnte sie sich ab und an einen Ausflug ins Kaufhaus Lafayette, wo es Leonidas- Pralinen und kandierte Orangenstangen zu kaufen gab. Sie hielt unvermindert ihre Gefühle wach für alles, was dem Leben Sinn geben kann. Die Kalligrafien von Lajos Szabó, die Schönschrift der Natur selbst, Blumen in Vasen ebenso wie jene, die auf Tischdecken gestickt sind, ihre liebsten Verse natürlich und Musik, vor allem Mozart. Sich in Harmonien wiegen hilft, die Contenance zu wahren.

Im Seniorenheim lehnte sie alle Medikamente ab, bis zuletzt, weil sie ihren klaren Kopf behalten wollte. Sie starb am Tag, wie es ihr letzter Wille gewesen war, weil sie sich von ihren Kindern und Enkeln im Hellen verabschieden wollte. Sie blieben zusammen in dieser letzten Stunde des Todes und sangen für sie ungarische Volkslieder. Es war ein sanftes Gehen, mehr ein Wiegeschritt, weil im Lied das Glück der Kindheit wiederkehrt, versteckt hatte es sich, irgendwo, hinterm Garten, hinterm Dorf, daheim.

[Wir schreiben regelmäßig über nicht-prominente Berliner, die in jüngster Zeit verstorben sind. Wenn Sie vom Ableben eines Menschen erfahren, über den wir einen Nachruf schreiben sollten, melden Sie sich bitte bei uns: nachrufe@tagesspiegel.de. Wie die Nachrufe entstehen, erfahren Sie hier.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: