Berlin, 2030 eine Stadt, die durch Dialog dem Populismus trotzt.

Wir wissen, unser Fortschritt in Berlin geschieht nicht durch Trennung, sondern durch einander Zuhören, Verstehen und gemeinsames Handeln. Daraus folgt, ganz einfach, Mensch spricht mit Mensch, die eine Bubble mit der anderen, Oben mit Unten, Links mit Rechts und der Mitte. Das könnte so aussehen, dass Du an einem sonnigen Frühlingstag auch mal einem sich rassistisch äußernden Mann aus JWD Dein Ohr leihst, ganz en passant, worauf er nach 30 Minuten sagt, danke Dir fürs Zuhören und fügt ganz leise noch hinzu, ich wusste ja gar nicht, wie es in Deiner queeren oder BiPoC Welt aussieht.

Das Ganze wird Spaß machen, wenn wir es schaffen, in den Modus Versöhnlichkeit zu schalten, sage ich, ohne zu wissen, wie viele Menschen dazu bis 2030 in der Lage sein werden.

Berlin muss zeigen, dass es Dialog kann, auch in Zeiten von Rechtspopulisten wie Donald Trump, Elon Musk, den AfDlern, oder ihren hoffentlich nicht zu zahlreichen Nachfolgern. Wappnen wir uns mit Dialogkompetenz vor der schleichenden Verrohung und Polarisierung von Außen und aus unseren eigenen Reihen.

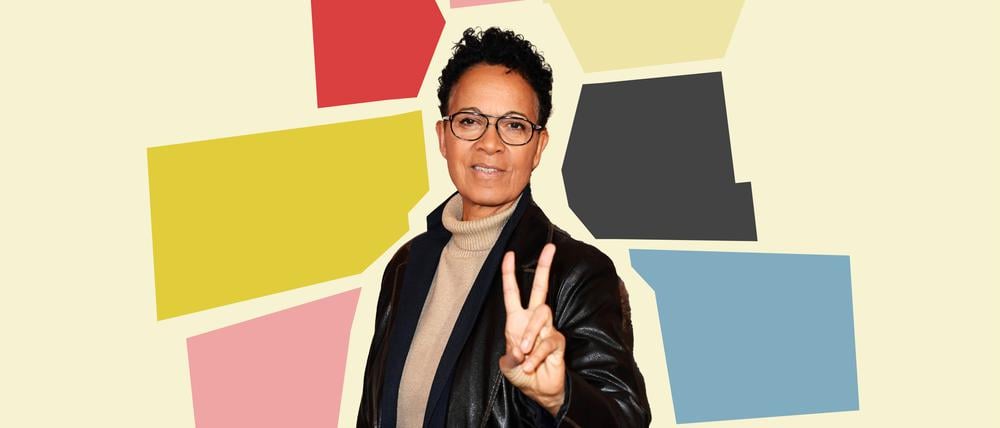

Mit versöhnlichem Dialog habe ich meine Erfahrungen gemacht. Nicht freiwillig, erst nachdem die Berliner Neonazi-Band „White Aryan Rebels“ eine Morddrohung sang, mit dem Titel „Die Kugel ist für Dich, Mo Asumang“. Anstatt mich zu verstecken, bin ich nach vorne gegangen und habe den Dialog gesucht mit denen, die mich hassen. Das aufeinander zugehen, das kann jeder lernen in diesem neuen gelassenen Berlin 2030.

Doch die Fähigkeit zum Dialog erlangen wir nur, wenn wir heute damit beginnen, HEUTE! In Berlin öffentliche Parks und Plätze der Begegnung zu schaffen, vielleicht angeleitet von ehrenamtlichen Dialog Coaches und Coachinnen, ich sehe das vor meinem inneren Auge, und es fühlt sich verdammt gut an.

Die Begegnungsorte soll es überall dort geben, wo sich Menschen einander in die Augen schauen können, in Berliner Schulen, oder bei den Studis an den Universitäten, in Bibliotheken, Berliner Museen und Kinos, auf Spielplätzen und Wochenmärkten, in Co-Working-Spaces, Unternehmen und Start-ups, überall hat Berlin Dialogformate bei denen Menschen zusammenkommen, Formate, bei denen sie sich trauen über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen, und vor allem das Gefühl haben nicht dafür verurteilt zu werden.

Mit den DialogbotschafterInnen meines Vereins MoLab e. V. haben wir die „Motzbude“ entwickelt, ein kleines Zelt oder Ort, wo gemotzt und gemeckert werden muss, Betonung auf muss, sonst fliegt man raus. Wäre doch cool, diese versöhnliche Motzkultur in 2030 in Berlin bereits etabliert zu haben.

Gemeinsam statt gegeneinander – Berlin als Stadt des Dialogs

Ich stelle mir vor, wie überall in der Stadt eiligst Foren geschaffen werden, in denen Bürgerinnen und Bürger intensiv an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Die Kieze haben Dialog-HüterInnen und noch bevor etwas hochköchelt, wie zum Beispiel diskriminierende Vorfälle, zu Themen wie Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit oder auch Klassismus, leiten diese an, wie man Tacheles redet, ohne zu verletzen. Wie man Lösungen findet, auch wenn man aus komplett anderen sozialen Umfeldern oder Communitys aufeinandertrifft.

Es wird Schülerinnen und Schüler inspirieren, zu sehen, wie zum Beispiel Berliner Bürgerräte, Berliner Expertenrunden und dergleichen helfen, diese konstruktive und einzigartige Dialogkultur zu fördern. Die Kids werden Vorbilder haben, werden lernen, wie man in extremen Zeiten Stärke demonstrieren kann, ohne die Keule zu schwingen und andere herabzusetzen. Und das Schöne ist, dass sich all das 2030 im Land rumspricht, und auch andere große und kleine Städte, Dörfer und Kommunen und ungenutztes Potenzial in einer neuen digitalen Welt, mit diesem heilenden Miteinander ansteckt.

Und wie haben sich die Berlinerinnen und Berliner den radikalen Tendenzen entzogen und zu versöhnlichem Dialog gefunden? Wie konnten sie dem Populismus trotzen und mit denen, die in ihrem Umfeld spalten, ins Gespräch kommen? Normalerweise könnte es ganz einfach sein, denn eigentlich weiß man ja, dass jeder Mensch Respekt verdient, unabhängig von seinem Aussehen, Herkunft oder politischen Meinung, eigentlich. Im Schlagabtausch der rauen Realität jedoch mischen sich dunkelstes Getue und Gebaren sogar auch ins DemokratInnensein ein, und schwups ist sie weg, die Menschlichkeit, die man gerade noch vom Anderen verlangte. Also alles nicht so leicht.

Verbindende Werte oder Anliegen statt Unterschiede finden

Dialog braucht Übung, wird dann schon klar. Schließlich muss man es auch wollen, den Anderen, den Pöbler außer Rand und Band, den ungehobelten Kerl von nebenan, den verqueren Typ am Arbeitsplatz, eben nicht sofort zu überzeugen, sondern ihn oder sie zu verstehen. Zuerst zuhören, dann von sich erzählen. Offene, neugierige Fragen zu stellen, wie „Was hat Dich oder Sie zu dieser Sichtweise gebracht?“, „Warum haben Sie bei dem Satz eben so lange auf den Boden geschaut?“, „Lag in dem letzten Satz eben ein Funke Wehmut, hab ich das richtig gesehen?“ So könnte man neue Perspektiven eröffnen, ohne den anderen zu konfrontieren.

Statt nur Unterschiede zu betonen, ist es hilfreich, gemeinsame Werte oder Anliegen zu finden. Das schafft eine Basis für Verständigung. Dialog bedeutet aber nicht, jede Position unkritisch zu akzeptieren. Deshalb Achtung: Klare Grenzen sind manchmal auch notwendig, wenn menschenverachtende, rassistische oder demokratiefeindliche Positionen dann doch zu wild durch den Raum fliegen.

In 2030 haben die Berliner gelernt, die Brandmauer nochmal neu zu definieren, mit dem Element Brücken zu bauen, über die Menschen ohne Scham gehen, anstatt Mauern zu errichten. Also eine komplett andere Herangehensweise als wir es aktuell kennen.

Berlin hat die Chance, nicht nur eine funktionierende, sondern eine lebendige, eine vielfältige und solidarische Metropole auch in 2030 zu sein – wenn wir den Mut haben, den Dialog zu suchen. Dies ist ein Aufruf an die BerlinerInnen – mehr Mut zum Dialog zu wagen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: