© privat

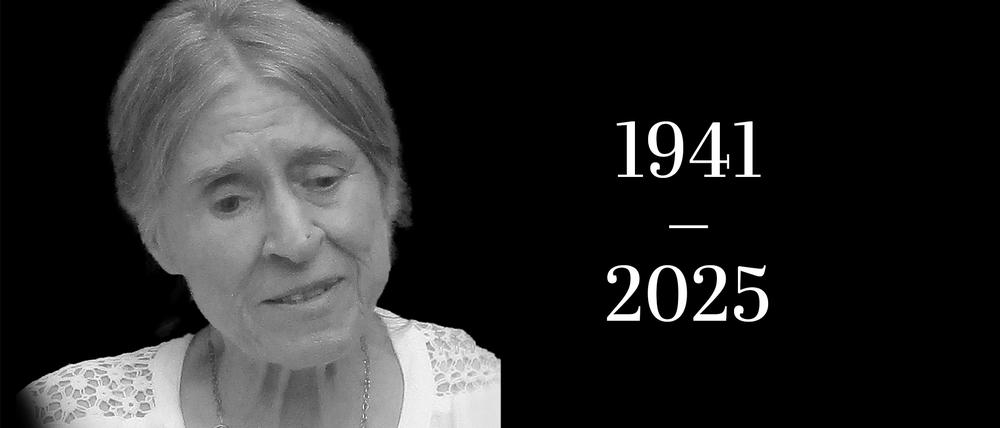

Nachruf auf Benita Burgert: Gespenster der Vergangenheit

Mörder, Einsiedler, Schmetterlingssammler. Und dann sie, die alldem so fernstand und doch irgendwie dazugehörte

Stand:

Noch einmal sind sie alle versammelt im Schloss der Familie Koskull, die Gespenster der Vergangenheit, die weit zurückreicht, bis ins 13. Jahrhundert, als die Kreuzfahrer nach Livland kamen. Je größer und mächtiger die baltische Adelsfamilie wurde, desto größer und hässlicher wurde das Schloss, spottete Tante Josi, die wenig retten konnte vom Familienbesitz, aber das Tischtuch, das die große Tafel deckte, bewahrte sie sorgfältig bis zu ihrem Tod.

Tante Josi hat es auf der Flucht vor den russischen Revolutionären eilig zu den wenigen Habseligkeiten gepackt und selbst im Zweiten Weltkrieg ging es nicht verloren. „Immer war sie bei ihr, diese Tischdecke“, erinnert sich Benita Burgert in ihrer Lebensrückschau, die sie Freunden aufs Band gesprochen hat, „und wenn die großen Geburtstage gefeiert wurden und die Hochzeiten wurde sie aufgelegt. Immer haben wir mit dieser Tischdecke gefeiert, weil Josi einen sentimentalen Zug hatte, dass die irgendwie gewürdigt werden muss, diese Tischdecke. Es war natürlich eine tragische Geschichte, denn die Leute, die alle an dieser Tischdecke gesessen haben, sind größtenteils keines natürlichen Todes gestorben.“

Viele aus der Zarenfamilie der Romanows, mit denen die Koskulls weitläufig verwandt waren, wurden während der Revolution ermordet. Viele aus der eigenen Familie starben in den folgenden Jahrzehnten einen schrecklichen Tod oder ließen andere auf schreckliche Weise sterben. Benitas Tante Andrea, die stets Verwöhnte und von Personal Umsorgte, floh vor der heranrückenden russischen Armee mit ihren beiden kleinen Kindern und Pferd und Wagen nach Berlin, aber willkommen war sie dort nicht bei der Verwandtschaft, denn das Zusammenleben war schon beengt genug in der zerbombten Stadt. Also nahm sie ihre Kinder, ging mit ihnen in den Park, und hat sich und die Kinder umgebracht.

Mord in 90 Fällen

Onkel Andreas hingegen war stellvertretender Chef des SS-Einsatzkommandos 6 gewesen, das tausende Juden in der Ukraine ermordet hatte. Nach dem Krieg arbeitete er für Jugendsozialwerke in Westdeutschland, bis ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Er floh nach Südamerika, wurde gefasst, 1968 vor Gericht gestellt, und wegen Beihilfe zum Mord in 90 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt.

Es gab einen Einsiedler in der Familie, der sich seinen Platz ganz weit weg vom Schloss suchte, ohne das Grundstück je zu verlassen, und einen Schmetterlingssammler, den es tatsächlich in die weite Welt hinauszog. Es gab viele Gelehrte, viele Staatsbeamte, in deutschen wie in russischen Diensten. Und es gab Tante Josi, die letzte ihres Geschlechts, so empfand sie es zumindest, trotz der Verwandtschaft in aller Welt. Und dann gab es Benita, die all dem so fern stand. „Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich dazu gehöre, obwohl ich ganz anders aufgewachsen bin. Das habe ich alles ja nie erlebt, bin auch nicht ansatzweise in der Art aufgewachsen, wie die alle. Aber es ist merkwürdigerweise irgendwie doch nahe dran.“

Benitas Mutter, Carina Baronesse von Koskull, verliebte sich in einen Studenten, der ein berühmter Musiker werden sollte, Hans Chemin-Petit, und Hans verliebte sich in die Baronesse. Sie planten schon ihre Hochzeit, aber ein Musikstudent war nicht standesgemäß. Es gingen Briefe hin und her, die immer trauriger wurden, denn Carina verzichtete der Familie zuliebe auf die Heirat. Da sie sich irgendwie beschäftigen musste, trug sie die Post in Murchin aus, einem Dorf in Vorpommern, wohin die Familie nach der russischen Revolution geflohen war. Sie wohnte im Posthaus, das man heute noch sehen kann, wenn man in Murchin ankommt und dann die Straße nach Usedom nimmt.

„Und da sie gut reiten konnte, wird erzählt, dass sie oft den Postsack per Pferd abgeholt und dann in Murchin die Post verteilt und entgegengenommen hat. Sie hat sich auch einen Hund angeschafft. Und so gingen die Jahre dahin, und als sie Anfang 30 war, tauchte der Sohn vom Nachbargut, Jochen von Hennings, auf und erklärte ihr seine Liebe. Sie waren sich ja immer wieder auf Hochzeiten und Festen begegnet und waren Nachbarn auf den Gütern. Und da hat er dann angefangen, um sie zu werben. Und sie? Sie ist wohl darauf eingegangen, und er hat dann gesagt, er würde sie mitnehmen zu seinem Vater – und das Endergebnis ist, dass sie nicht den Sohn, sondern den Vater geheiratet hat.“

Eine tragische Entscheidung. Als die Sowjetarmee in Vorpommern einmarschierte und viele flohen, „versuchte meine Mutter meinen Vater davon zu überzeugen, dass sie mitgehen müssen. Platz war auf dem Wagen geplant für uns. Aber mein Vater weigerte sich, seine Heimat zu verlassen. Und meine Mutter fühlte sich verpflichtet, bei ihm zu bleiben.“ Was dann geschah, erfuhr Benita erst viele Jahre später, von einem Försterjungen, der sich um das Grab der Eltern gekümmert hat.

Als die Mutter flehte, doch mit den anderen zu fliehen, sei Hasso von Hennings „ganz streng und hart geworden und sie haben sich von der kleinen Gruppe abgesetzt, und dann hörten sie nur noch Schüsse, und da hat mein Vater meine Mutter erschossen und dann sich selbst.“

Witzige Geschichten gegen das Bedürfnis zu weinen

Carina hatte Benita zuvor ihrer besten Freundin Ehrengard, gerufen Ehri, anvertraut, eine geborene von Magdeburg, die selbst zwei Söhne hatte. Ehris Familie gelangte auf ihrer Flucht bis ins ostfriesische Hinte, wo ein Jugendfreund von ihr in einer Wasserburg residierte. Für die Kinder war es wunderbar dort, es gab zu essen, es gab Gespenster, und es gab immer jemand, dem sie selbst Streiche spielen konnten.

Aber für die Gesundheit aller war die stets feuchte Wasserburg eine Gefahr und so entschied Ehri mit den Kindern in die Berge zu ziehen, nach Rottenbuch, weit weg in Oberbayern. Aber auch dort fand Benita kein Zuhause, denn da sie Vollwaise war, gab es einen Vormund, und so wurde sie weiter nach Norwegen empfohlen, wo sich kinderlose Ehepaare bereit erklärt hatten, heimatlose Kriegskinder aufzunehmen.

Da war Benita zehn Jahre, als sie zum Ehepaar Küllingsstett kam, „deren Kinder erwachsen waren. Sie hatten eine Möbelfabrik in Stavanger. Ich bin bei diesem Ehepaar sehr glücklich gewesen. Ich konnte nach kürzester Zeit Norwegisch sprechen. Ich habe viele Freunde dort gehabt.“ Aber auch dort war kein Bleiben, denn Benita sollte wieder zurück nach Deutschland und standesgemäß erzogen werden. So entschieden Ehri und ihr Vormund, dass sie auf ein Internat kam, „mit langen Zöpfen, einer Puppe auf dem Arm und einem großen Koffer. Und das Internat war in Neuendettelsau bei Nürnberg. Also jedenfalls habe ich da immer so ein bisschen mein eigenes Heimweh und mein eigenes Weinbedürfnis damit überbrückt, indem ich witzige Geschichten erzählt habe.“

Benita hatte als Fräulein von Stand nach familiärem Verständnis einen dienenden Beruf zu ergreifen, und so meldete sie sich in München in einer Kinderklinik an, um Kinderkrankenpflege zu lernen. Aber der Klinikalltag war ihr zu eintönig, und als sie erfuhr, dass es einen neuen Beruf gab, der Krankenpflege und Handwerk verband, Ergotherapie genannt, zog sie kurzerhand nach Berlin, um im Waldkrankenhaus in Spandau ihre Ausbildung fortzusetzen, gegen alle Bedenken von Tante Ehri.

„Und dann kam also der Freitag und nachmittags war der Malunterricht. Die Schulleiterin nahm mich an der Hand und stellte mir den Lehrer vor und sagte zu mir: Das ist Herr Burgert und stellte mich vor: Fräulein von Hennings. Und wir gaben uns die Hand, Achim und ich, und in dem Moment war es um uns geschehen, sofort.“

Im Rattenschloss

Hans-Joachim, kurz Achim, hatte ein VW Cabrio und fuhr immer nach dem Unterricht nach Berlin, also in die Stadt, und Benita fuhr immer häufiger mit ihm. Achim lebte im sogenannten ‚Rattenschloss‘. Das war ein altes wilhelminisches Pumpwerk in Grunewald, das in einem großen, verwilderten Garten lag. Achim wollte als Maler berühmt werden, er hatte bei Schmidt-Rottluff studiert und nahm nebenher Orgelunterricht. Und weil weder das Orgelspiel noch die Malerei genug Geld fürs Leben einbrachten, gründete er einen kleinen Verlag „Die Burgert-Handpresse“, bei dem endlich auch Benitas künstlerisches Geschick gefragt war.

Benita wollte Achim heiraten, weil sie sich bei ihm frei fühlte, und das sagte sie auch ihrer Ziehmutter Tante Ehri. „Und da hat sie gesagt, das gleiche wie 40 Jahre vorher die Magdeburg-Familie meiner Mutter, meiner richtigen Mutter, gesagt hat: Kind, das kannst du nicht tun, der ist Künstler und hat nichts und verdient nichts. Und wie soll das weitergehen?“ Aber anders als ihre Mutter entschied sich Benita gegen die Familie und für die Liebe. Das war ihr Glück. Tante Ehri hingegen blieb ihrem Vorurteil treu, „immer, all die ganzen Jahre, und es ist auch nie gut geworden. Sie hat ihn immer von Fotos, die ich schickte, abgeschnitten.“

Im Jahr 1965, am 30. Dezember haben Benita und Achim geheiratet, „dann kam anschließend Silvester und Neujahr und die Freunde blieben alle, und es war ein großes Gelage und viel Fröhlichkeit und Freude. Es war eine sehr schöne Hochzeit über drei Tage. Ganz einfach mit ganz einfachen Sachen.“

Benita richtete sich im Rattenschloss ein, zwei Söhne kamen zur Welt, Tilmann und Jonas. Geld gab es wenig, aber Sorgen noch weniger, denn irgendwie fand sich immer etwas, was alle glücklich machte. So hatte die Schwiegermutter, „naiv wie sie war“, in dem kleinen Dorf Altenstadt, bei Wolfhagen nahe Kassel, ein Feriengrundstück gekauft, das der Familie fortan als Urlaubsparadies diente.

Eigentlich nichts weiter, als in den Himmel geguckt

Benita verdiente ihr Geld mit Nachtwachen und lernte nebenher die Buchbinderei. Achim fand eine feste Anstellung als Professor und so konnten sie aus dem Rattenschloss ausziehen, das weiträumig und verwunschen gewesen war, aber schwer zu heizen. Die Orgel allerdings war zu groß für die neue Wohnung, die schenkte Achim einer Kirche.

Nach langem Suchen fanden die beiden auch endlich ein Atelier, wo sie die kleine Handpresse unterbringen konnten. Achims Bilder verkauften sich schlecht, aber die Bücher, die sie gemeinsam gestalteten, wurden in aller Welt nachgefragt. Die beiden gaben Seminare für Kalligrafie: „Da haben wir immer schöne Reisen gemacht.“ Es entstand eine Zeitschrift über Kalligrafie und schließlich ein Archiv: „Im Zaubergarten der Schrift. Die Berliner Sammlung Kalligraphie“. Die beiden waren sehr findig darin, schöne Dinge und gute Menschen um sich zu versammeln.

Der Zufall wollte es, dass ihnen ein alter Bauernhof in dem Dorf Marzahne westlich von Berlin angeboten wurde. Sie fuhren dorthin mit ihren Söhnen „und wir haben dann beschlossen, wir machen das und jeder hat seinen Bereich. Wir sind also nicht Eltern und Kinder, sondern vier Erwachsene, die das Projekt machen. Und so begann ein neuer Lebensabschnitt.“

Dank Tante Josi, die ihr nicht nur die Tischdecke, sondern auch gut verzinste Pfandbriefe vererbt hatte, konnte sie immer ein wenig Geld abheben, was auch nötig war für die Renovierung. 30 Jahre lang haben sie an ihrem neuen Heim gebaut. „Natürlich nicht nur. Wir haben auch sehr viel gefeiert. Wir haben wunderschöne Feste gefeiert.“ Achim hat seine Skulpturen im Park aufgestellt, und Benita hat den Garten gepflegt, und so wurde auch dieser Ort ein verwunschener. „Da Achim nicht gerne gelesen hat, habe ich ihm viele Stunden vorgelesen. Immer irgendwelche schönen Bücher, die uns interessierten, und dazu gab es Wein. Und wir haben dann lange Stunden da gesessen im Winter. Im Sommer haben wir natürlich draußen gesessen bis spät in die Nacht in unseren Stühlen und haben in den Himmel geguckt. Eigentlich nichts weiter gemacht, als in den Himmel geguckt und uns unterhalten.“ Ein halbes Jahr nach seinem 80. Geburtstag ist er gestorben. Die Geburt seines ersten Enkels hat er noch miterlebt. Und es war Enkel Carlo, „so süß und klein und neu auf der Welt, der meine Trauer geschluckt hat.“

Benita wurde in den letzten Jahren sehr krank und nahezu blind, aber die guten Geister verließen sie nicht. „Und wenn ich nun, so beinahe 80 Jahre alt, abends durch meinen Park laufe, dann streiche ich meinen stillen Teilhabern, den Skulpturen mal über die Schulter oder über den Kopf und spreche mit ihnen. Und dann tritt Achim zu mir und wir gehen beide zusammen von einem zum anderen und so landen wir auf unserer Besitzer-Bank. Und dann sitze ich da und denke: Was für ein Leben!“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: