© privat

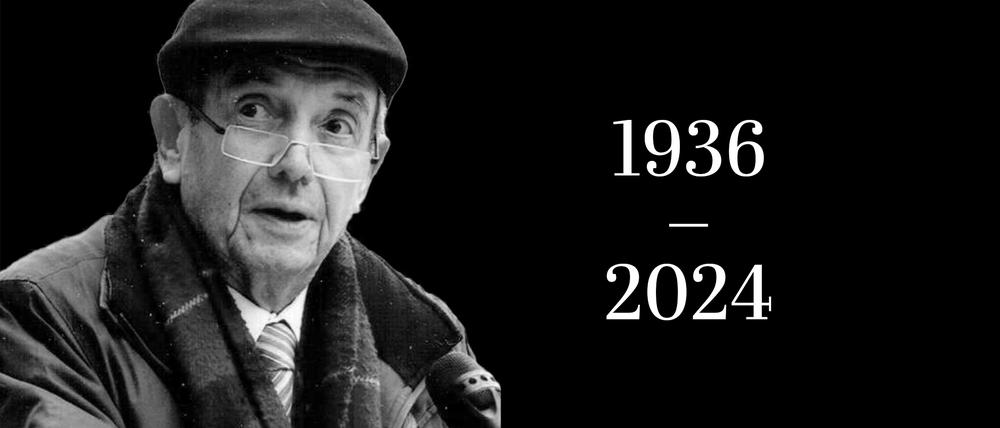

Nachruf auf Dieter Fitterling: Nie hätte er seine Ellbogen ausgefahren

Dreimal hat er angesetzt, dreimal war er so gut wie fertig. Doch zur Promotion kam es nie. Dafür hat etwas viel Wichtigeres erreicht

Stand:

Wusste man mit einer Forschungsfrage nicht weiter, steckte man mit seiner Abschlussarbeit in einer Sackgasse, brauchte man Rat für ein wissenschaftliches Projekt – Dieter half. Sein ganzes Wissen über Geschichte und Politik konnte er doch nicht für sich behalten. Nur seine eigenen Doktorarbeiten sind irgendwie versandet. Dreimal hat er angesetzt, dreimal war er so gut wie fertig. Zu Ende gebracht hat er sie nie. Einmal war jemand anderes mit derselben Fragestellung früher fertig. Seine anderen zwei Arbeiten schienen ihm nicht gut genug gewesen zu sein. Oder Prüfungsangst? Oder konnte er nicht loslassen? Helfen durfte ihm jedenfalls niemand.

Der Fitterling hätte einfach nur seine Promotion abgeben müssen, dann wäre er ohne Probleme Professor geworden, sagten jene, die zur selben Zeit am Otto-Suhr-Institut angefangen und es zu etwas gebracht hatten.

Dieter meldete sich, als es im Institut darum ging, die umkämpfte Studienreform anzugehen. Keine Lorbeeren waren hier zu gewinnen, stattdessen standen zähe Verhandlungen an zwischen den lauten Studenten, den jungen Mitarbeitern, die den alten Muff aus dem Institut blasen wollten und den alten Muffenden. „Er hatte die Gabe, auf jedes Detail zu achten und war dadurch im Gespräch mit allen“, schreibt der Politikprofessor Hajo Funke. Dieter war ein wahrer Diplomat. Und dennoch, als im Institut Stellen abgebaut wurden und wissenschaftliche Mitarbeiter als Erstes gehen mussten, war Dieter einer davon. Nie hätte er seine Ellbogen ausgefahren, um doch noch zu bleiben.

„Ich begehre, nicht Schuld zu sein.“

Dieters Vater wurde 1932 Bürgermeister der damals kleinen Gemeinde Horkheim bei Heilbronn. „Wählen Sie den Fachmann“, war sein Slogan. Als es von ihm erwartet wurde, trat er nicht in die NSDAP ein. Einmal schlug Dieter ein Buch auf, in dem ein Gauleiter abgebildet war. „Das ist der, der meinen Vater gleich zu Beginn des Krieges an die Front geschickt hatte“, wusste er. 1943 schrieb ihm seine Tante den Satz in sein Poesiealbum: „Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht Schuld daran zu sein.“ Am 4. Dezember 1944 wurde Heilbronn massiv bombardiert. Dieter hörte die Einschläge, sah die brennenden Häuser, roch Rauch und Tod. 1945 starb sein Vater in Kriegsgefangenschaft, vermutlich auf der Krim. All das prägte das Kind, das jetzt nur noch die Großmutter und die Mutter hatte, die sich als Schneiderin durchschlug.

Dieter verschlang ein Buch nach dem anderen. Karl May hatte es ihm angetan. Er skizzierte Schlössern und Burgen, trug deren Unterschiede in Stärke und Verteidigung in Tabellen ein. Auf dem Gymnasium kümmerte er sich um die Bibliothek und wurde Schulsprecher. Zuhause füllte er die Anträge für die Kriegswitwenrente, kümmerte sich um Steuererklärung und Verwaltung des Hauses. Beim CVJM leitete er eine Jugendgruppe. In Tübingen dann das Geschichtsstudium, 1958 der Wechsel nach Berlin, wo noch Politik am Otto-Suhr-Institut dazu kam. Er wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter, gab Seminare, demonstrierte gegen den Vietnamkrieg und war in der SPD aktiv. Eine Weile arbeitete er im August-Bebel-Institut, gab dann wieder Seminare an der Uni und der Volkshochschule und organisierte politische Bildungsreisen.

Es muss der Arbeitskreis Bildung gewesen sein, in dem er sie zum ersten Mal wahrnahm: Jael, Lehrerin, Mutter von zwei Kindern, eine kleine Frau mit starkem Auftreten. Er musste immer genau dann nach Hause, wenn sie auch gerade ging, noch ein paar Worte wechseln, noch ein paar Blicke tauschen. Auf einer SPD-Party sprachen sie über Literatur und Politik. Jael war in Israel geboren, ihr Vater war 1933 ins damalige Palästina geflohen, wo er ihre Mutter kennen lernte. Als Dieter sie das nächste Mal besuchte, saß er schnell auf dem Boden und las ihren beiden Söhnen das eben erst erschienen Buch „Momo“ vor.

Sein Lebensprojekt

„Wir haben ihn schnell als unseren zweiten Vater angenommen“, sagen die Söhne. „Er war da, wenn es wichtig war. Als Jugendliche dann konnten wir uns mit ihm streiten, ihn auf die Palme treiben, wenn wir über seine Partei lästerten. Seiner Liebe waren wir uns immer gewiss.“

Gut, das mit der Promotion ist nichts geworden; dafür schaffte Dieter etwas womöglich weitaus Wichtigeres. Am Hermann-Ehlers-Platz existierte in einem Hinterhof einst die Synagoge „Haus Wolfenstein“, rund 4000 Mitglieder hatte die Gemeinde. Am 9. November 1938 wurde die Synagoge verwüstet, dann musste die Gemeinde das Grundstück verkaufen, nach und nach wurden ihre Mitglieder deportiert. Lange war das Gebäude ein Lagerhaus. Eines Tages entdeckte Dieter dort eine Tafel mit den zehn Geboten in hebräischer Schrift. Und begann mit seinem Lebensprojekt. Über Geschäftsanzeigen in alten Zeitungen schloss er auf die ursprünglichen jüdischen Besitzer, fand deren einstige Wohnadressen heraus, rekonstruierte Familienstammbäume, hunderte von Namen und Geschichten. In Israel, wo er jeden Sommer mit seiner Frau Urlaub machte, stieß er auf alte Steglitzer, die den Holocaust überlebt hatten und interviewte sie. Nicht nur über die dunkle Zeit: „Wir können nicht hingehen und nur nach einer Sache fragen. Es geht um den Menschen mit seiner ganzen Biografie.“ Dokument für Dokument wuchs seine Recherche zu den Steglitzer Juden, zehn Meter Ordner.

Und es kam die Idee auf, mit einem Mahnmal an die Synagoge und an die Ermordeten zu erinnern. Jahrelang bearbeiteten Dieter und andere Engagierte die Bezirkspolitiker. Es war zäh. 1995 entstand endlich die neun Meter lange und 3,5 Meter hohe sogenannte Spiegelwand mit den Namen und Adressen der einstigen Steglitzer. Jahr für Jahr organisierte Dieter am 9. November eine Gedenkveranstaltung.

„46 Jahre waren wir ein Team“, sagt Jael. Er hat ihre Reden und Anträge für die SPD und den Jüdischen Gemeinderat bearbeitet, sie hat ihn bei seinen Interviews begleitet, hat ihm Israel gezeigt, ihre Familie wurde seine Familie.

2019 erkrankte Dieter an Demenz. Als er irgendwann nicht mehr seine Zeitungen lesen konnte, plötzlich wütend wurde, sein Selbst abhandenkam, zog er in ein Heim, in dem Jael ihn besuchte. Mit seinem letzten Atemzug wartete er, bis alle um ihn herum versammelt waren.

Nie hätte er seine Ellbogen ausgefahren, um doch noch zu bleiben

.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: