© privat

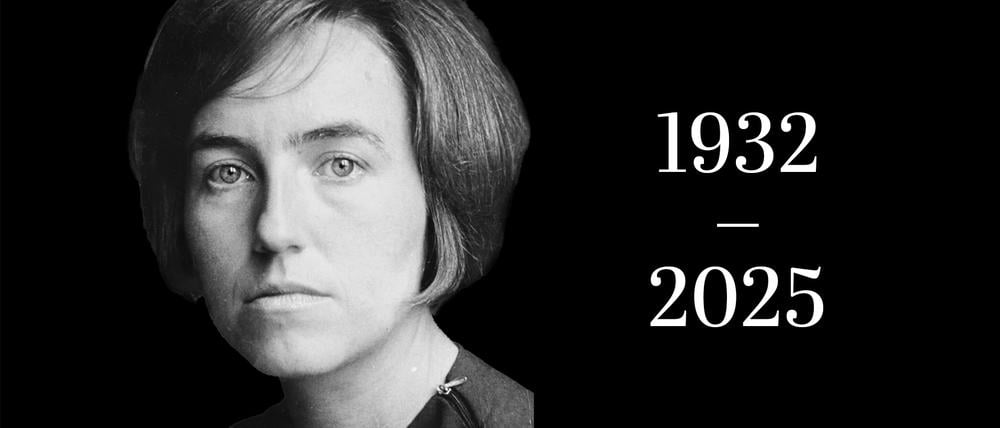

Nachruf auf Eva Kosak: „Lass mal Muttern, das verstehst du nicht“

So nannte sie ihr Buch. Und verlor darin kein Wort über ihre eigenen Nöte

Stand:

Die kleine Eva, immer schön zurechtgemacht, mal mit Hut, mal mit Schleife im Haar. Umringt von Puppen in ihrem Zimmer oder an der Hand der Nanny im Garten, mal auf einer Bank sitzend, vor prachtvoller Kurortkulisse, oder beim Spaziergang mit der Verwandtschaft.

Die Fotos aus dem Familienalbum zeigen viele alte Leute und zwischendrin Eva, das einzige Kind im Haus. Sie hatte schöne Sachen zum Anziehen und Spielen, um die sie viele beneidet hätten. Aber es war ja selten jemand da. Alleinsein kann ich gut, sagte sie später, als sie längst erwachsen war. Und noch viel später, als sie längst alt und wieder einsam war, nach einem Streit mit ihrer einzigen Tochter.

Die Familie besaß die größte Druckerei in Dessau, gleich neben dem Amtsgericht, davor stand das Wohnhaus. In jeder Etage wohnten Tanten oder Onkel. Ihre Mutter Ernestine leitete zusammen mit ihrer Schwester das Unternehmen, um die kleine Eva kümmerte sich ein Kindermädchen.

Vor dem Essen musste sie der Mama immer die Handflächen zeigen, ob sie sauber sind. Einmal brachte sie weißen Hundekot nach Hause, weil jemand ihr erzählt hatte, das sei sehr wertvoll, damit würden die Kürschner ihre Felle bearbeiten. Die Mama war entsetzt. Seitdem durfte Eva nicht mehr auf der Straße spielen, blieb fortan in ihrem goldenen Käfig eingeschlossen. Manchmal durfte die Lore sie dort besuchen, als Spielkameradin.

In Dessau gab es die Junkers-Werke, Rüstungsindustrie, deshalb wurde die Stadt im Krieg immer heftiger bombardiert. Die Kinder sollten aufs Land geschickt werden, in Jugendherbergen und Schullandheime, aber Ernestine entschied, dass Eva nicht in so ein „Läuselager“ wie die Mitschüler kam, sondern zu Großtanten nach Asch ins Sudetenland.

Der Vater konnte noch die guten Bauhaus-Möbel retten

Einige Wochen später entschied Ernestine neu über das Schicksal von Eva, die inzwischen zwölf Jahre alt war. Wenn eine Bombe ins Dessauer Familienheim einschlägt und alle Verwandten tot sind, dann wäre Eva-Kind ja ganz alleine. Da wurde sie zurückgeholt.

Eine Wahrsagerin hatte der Mutter prophezeit, sie würde nur 40 Jahre alt werden. Dieses Alter hatte sie gegen Ende des Krieges erreicht, was einen gewissen Fatalismus beförderte. Als wieder mal Bomberalarm war, 16. Januar 1945, schickte Ernestine Eva in den Luftschutzkeller und ging wieder an die Arbeit.

Eine Bombe fiel direkt auf die Druckerei, löschte das Leben von Mutter und Tante aus und beendete Evas behütete Kindheit. Das Wohnhaus vor der Druckerei geriet in Brand, aber der Vater konnte noch die guten Bauhaus-Möbel retten, die vielen teuren Kleider von Ernestine und Eva und seine guten Anzüge und Mäntel. Eva stand auf der Straße und sollte aufpassen, dass nichts wegkam.

Im Poesiealbum kondolierten die Mitschüler. In Schönschrift hatte Eva eingetragen: „Zum Andenken an meine liebe Mutti, beim Terrorangriff am 16. Januar gefallen.“

Nach der Schule lernte Eva Schneiderin, studierte danach Mode und Design in Erfurt. Dort lernte sie Walter kennen, ein kluger, talentierter Mann, der das Leben und Lieben leichter nahm als sie. Walter wechselte bald nach Berlin, wo ihn Eva oft übers Wochenende besuchte. Das junge Paar heiratete, auch, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Bald war auch ein Kind unterwegs.

Walter war ein charmanter Typ, erfolgreich, sportlich, gut aussehend. Einer, der gerne auf Partys ging, die Nächte durchfeierte, auch mal in fremden Betten landete. Während er sich austobte, saß Eva mit der kleinen Tochter zu Hause in der klammen Wohnung, die sie „Rattenburg“ nannten. Irgendwann lief Eva weg. Walter versprach ihr auf Knien, dass er sich ändern werde.

Der wichtigste Streitpunkt: Wer behält die Wohnung?

Es traf sich gut, dass Walter damals Hermann kennenlernte, Hermann Henselmann, Architekt der Stalinallee, damals auf der Suche nach einem Bauzeichner. Walter bekam die Stelle und spannte auch gleich Eva mit ein. Henselmann kam in die Rattenburg und war schockiert. In so einer Buchte könne eine aufstrebende Familie nicht den Fortschritt gestalten. Und bald öffnete sich das Vitamin-B-Paradies: Vier Zimmer im Neubau, Alexanderstraße, da, wo die kulturschaffende Prominenz logierte, mit Fahrstuhl, Müllschlucker, Fernheizung, Warmwasser. Ein Paradies.

Doch Walter blieb der Filou, der er war, genauso wie sein Chef Hermann. Eva protestierte, aber Walter änderte sich nicht. Sie reichte die Scheidung ein. Der wichtigste Streitpunkt: Wer behält die Wohnung? Eva. Und das Kind? Eva.

Nun also alleinerziehende berufstätige Mutter im Sozialismus. Eva war bereit, ihre neue Rolle auszufüllen. Sie leitete Gestaltungs-Kurse für Erwachsene, bekam eine eigene Mode-Seite in der Nationalzeitung und einen Lehrauftrag an der Humboldt-Uni zum Thema „Sozialistische Bekleidungskultur“.

Für ihre Tochter wünschte sie sich ein besseres Aufwachsen als sie selbst es erlebt hatte. Ohne Zwänge, Verbote und Moralpredigten. Die Freunde ihrer Tochter kamen gerne zu Besuch, weil sie wussten, dass Eva mehr Verständnis für ihre Sehnsucht nach Anerkennung und Eigenständigkeit aufbringen würde als ihre eigenen Eltern.

Die Gespräche mit den Freunden verarbeitete Eva zu einem Buch über moderne Pädagogik, Titel: „Lass mal, Muttern, das verstehst du nicht“. Darin beschreibt sie psychologisch genau das Beziehungsgeflecht innerhalb von drei Normfamilien mit Vater, Mutter und zwei Kindern, kritisiert die tradierten Rollenverteilungen zwischen devoten, konfliktscheuen Müttern und geistig abwesenden, aber dominanten Vätern.

Zu unwichtig, um der Gesellschaft etwas mitzuteilen?

Kein Wort verliert sie zu ihrer eigenen Kindheit oder ihrer Situation als alleinerziehende Mutter. Von sich sieht sie lieber ab. Fühlt sie sich zu unwichtig, um der Gesellschaft etwas mitzuteilen? Eva interessiert sich für Künstler und Kulturen, geht ins Theater, besucht Ausstellungen, liest Bücher und unterrichtet, was sie gelernt hat. Was sie selber denkt und fühlt, behält sie lieber für sich.

In ihren Zeichnungen ist sie besser zu erkennen. Im Buch über Erziehung werden die rebellischen Jugendlichen als Kaktus symbolisiert, der einen Finger hochreckt, an der Spitze eine zarte Blüte. Der SED-Zensur war das Buch zu dornig, es durfte nicht erscheinen. Eine bittere Erfahrung.

Als die Tochter und ihre Freunde zu rebellieren begannen, an Kundgebungen teilnahmen, für ihre Überzeugungen eintraten und der Staat ihnen die berufliche Zukunft verbaute, zeigte Eva wenig Verständnis: „Was erwartet ihr, wenn der Staat euer Studium finanziert?“

Eva hatte sich mit diesem Staat letztlich arrangiert, trotz des Buchverbots, war froh über den begrenzten Spielraum, in dem sie sich frei bewegen durfte. Mit der Wende brach das Netzwerk von Aufträgen und Beziehungen, das sie getragen hatte, zusammen. Das nahm sie den West-Politikern, die so viel von Freiheit und Wohlstand faselten, dann doch übel.

Eva konnte im Alter sehr schnippisch und zäh sein, wenn ihr etwas nicht passte. Über die neuen Ampelmännchen hat sie sich gerne aufgeregt, jedes Mal, wenn sie an der Ampel stand. Warum waren die Ostampelmännchen so völlig grundlos ausgemustert worden?

Die Dinge geschehen lassen, einfach mal abschalten und in die Wolken schauen, dafür war Eva nicht geschaffen. Ihr Terminkalender war immer voll. Gerne hätte sie auch dem Tod ein konkretes Datum genannt. Das Sterben und wie man es beeinflussen könnte, war schon lange ein Thema für Eva.

Es wurmte sie einfach, dass das Leben nach eigenem Gutdünken so leidlich zu managen ist, der Tod aber macht, was er will. „Google doch mal, ob es eine Pille gibt, die macht, dass man tot ist“, bat sie ihren Enkel.

Als es dann wirklich ans Sterben ging, überlegte sie, wie die lästige Angelegenheit beschleunigt werden könnte. Sie aß nichts mehr und trank nichts mehr. Das hat den Tod sicher sehr geärgert.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: