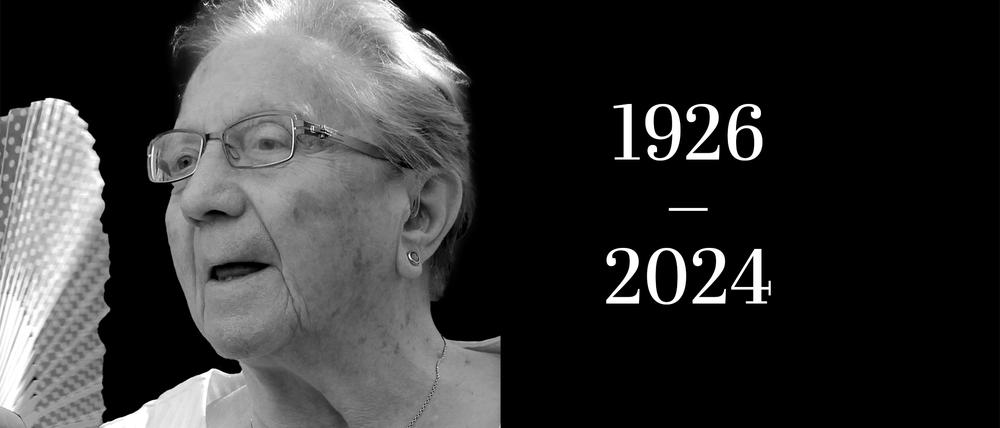

© privat

Nachruf auf Helga Cent-Velden: „Mädel, biste denn beim BDM?“ – „Nee.“

Sie wusste, wie trügerisch Erinnerungen sein können. Und wollte so genau wie möglich Zeitzeugenschaft ablegen

Stand:

Was Helga selbst erzählt:

„Mein Vater“, beginnt sie, 2010 als Zeitzeugin befragt, „war ein Nazihasser. Meine Mutter auch.“ Das ist deutlich, das weist den Weg. Und dennoch werden ihre Erinnerungen nicht zu einer Reinwaschung. „Mein Vater hat immer gesagt: Ich bin kein Held, ich geh nicht in den Widerstand, ich will den Spuk überleben.“ Und: „Wir wussten, was in Sachsenhausen war, gleich nach der Machtübernahme.“ Denn es gab diesen Hausportier, einen Kommunisten, der angezeigt wurde, nach Sachsenhausen kam, entlassen wurde und Helga und ihrer Mutter auf der Straße zuraunte, er könne nichts sagen, nur so viel, es sei furchtbar. Sie sah, wie die Drogerie einer jüdischen Familie zerstört wurde, sie hörte von jüdischen Schulfreundinnen, die sich versteckten.

Helga wurde im jüdischen Krankenhaus geboren und wuchs in der Hussitenstraße in Wedding auf. Sie wollte Lehrerin werden. Wurde gefragt: „Mädel, biste denn beim BDM?“ Ihre Antwort: „Nee.“ – „Na, denn kannste dit verjessen.“

Sie lernte Technische Zeichnerin bei AEG, wo auch ihr Vater arbeitete, ein Werkzeugmacher und Musiker, der Klarinette und Saxofon beherrschte und an den Wochenenden mit einem Orchester auf Bällen spielte. Er ging mit Helga in Konzerte, sie zählt auf, was sie gehört haben: Strauss, Vater und Sohn, Offenbach, die „Ungarischen Tänze“ von Brahms, Mendelssohn-Bartholdy. Nach dem letzten Namen folgt eine winzige Pause. Dann: „Solange der noch gespielt wurde.“

Sie nahm Klavierunterricht. Bomben fielen auf Berlin. Das Klavier verbrannte, mitsamt der Wohnung.

„Das sollen die Nazis machen!“

In den Luftschutzkeller kam eine Frau mit Dackel, eine „Nazi-Rieke“, wie Helga sagt, eine Denunziantin. Sie wurde Ende April 1945, vor den Augen anderer Berliner, von den Sowjets erschossen, der Dackel jaulte auf und wurde ebenso getötet. Sehr viel später erkundigte sich Helga bei der Gedenkstätte Deutscher Widerstand nach diesem Vorfall – er wurde bestätigt. Was wichtig für Helga war. Sie wusste, wie trügerisch Erinnerungen sein können. Wollte so genau wie möglich Zeitzeugenschaft ablegen, in all den Interviews die sie gab, die man im Internet sehen kann.

Nach dem Krieg musste sich jeder registrieren lassen. Helga saß einer sowjetischen Offizierin gegenüber. „Waren sie beim BDM?“ Die wahrheitsgemäße Antwort der 18-jährigen: „Nein.“ Darauf die Offizierin, deutlich erbost: „Die Deutschen sind anscheinend alle keine Nazis gewesen.“ Am nächsten Morgen musste Helga sich zur Munitionsentsorgung im Tiergarten einfinden. Als ihr Vater mitbekam, welche gefährliche Arbeit sie verrichtete, rief er aufgebracht: „Was machst du? Das darf doch nicht wahr sein. Das sollen die Nazis machen!“ Er schleppte sie zum Arzt und ließ sie krankschreiben.

Sie räumte Trümmer in der Potsdamer Straße weg, sie wurde doch noch Lehrerin.

Was Helgas Töchter erzählen:

Sie arbeitete als Grundschullehrerin und später als Sozialpädagogin in Kreuzberg, wo sie sich um die Kinder Obdachloser kümmerte. Sie war Abgeordnete für die SPD im Kreuzberger Bezirksparlament. Sie war beim Arbeiter-Samariter-Bund tätig. Sie übernahm, mit Schürze und Häubchen, den Sanitätsdienst für Demonstrationen am 1. Mai, betreute Senioren und saß an den Wochenenden an der Kegelbahn in der Hasenheide, nicht um zu spielen, sondern um da zu sein, falls sich jemand verletzte. Sie gehörte zu den frühesten Abonnenten des RIAS-Symphonie-Orchesters, Abo-Nummer 135. Sie bekam zwei Töchter, sie versorgte ihre Mutter und Tante Minna und dann ihren herzkranken Mann, der 1982 starb. Das Pensum war irre, alle mussten immer mitziehen, Helga gab das Tempo vor. Die Kinder nahm sie, wenn die Großeltern nicht konnten, einfach mit zur Arbeit. Dafür tauchte sie später auf deren wilden Juso-Feten auf.

Roloff war 17 Jahre älter. Sie lernte ihn im 24er Bus in Schöneberg kennen. Helga stieg am Magdeburger Platz mit dem Dackel ihrer Eltern ein und Roloff, ohne Hund, erkundigte sich nach dem Tier. Es funkte augenblicklich. Aber sie fand heraus, dass er FDP-Mitglied war. - Das geht nicht. So ein Unsinn. Du kommst zu uns, zur SPD. - Und Roloff wechselte.

Sie trat äußert bestimmt auf, sagen die Töchte. Eine typische Ansprache ihrerseits: Meine Liebe, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du probierst es auf meine Art. Oder auf deine, dann musst du aber auch die Konsequenzen tragen. Es flogen auch mal die Fetzen.

Sie wurde langsam alt. Kein Grund, nicht weiter durch die Gegend zu rennen. Dann eben mit Rollator. Das erste Vehikel dieser Art verbog sich schnell und musste ausgetauscht werden.

Sie überstand Krankheiten, wurde fast blind und bewegungsunfähig. Trotzdem, immer weiter. Was ihr dabei entging, war, dass es nur weiter gehen konnte, weil andere dafür sorgten. Sie scheuchte ihre Töchter, mach dies, hol das, Hummeln im Hintern, obwohl der Hintern nicht mehr wollte.

Im Mai dieses Jahres war sie zum letzten Mal in einem Konzert. Was für ein Aufwand! Die Töchter los in Glienicke, wo sie wohnen, hin ins Heim nach Hakenfelde, wo Helga zum Schluss lebte, weiter in die Philharmonie, Behindertenparkplatz suchen, eine komplizierte Sache, in die Aufführung, und das alles in der Dunkelheit wieder zurück. Es gab Beethovens Violinkonzert in D-Dur Opus 61.

Noch einmal Helga, 94, 2020, während der Pandemie:

Es geht um die Masken, um die Frage, ob wir es mit einem Zwangsregime zu tun haben. „Das ist kein Notstandsgesetz wie 1933. Das ist eine Empfehlung, sein Leben zu retten. Wenn die jungen Leute meinen, sie seien um ihre Freiheit gebracht, dann hätten sie damals keine guten Karten gehabt. Die zwölf Jahre damals waren so kurz. Sie haben so viel Unglück angerichtet, was ganz Europa bis heute nicht aufarbeiten kann.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: