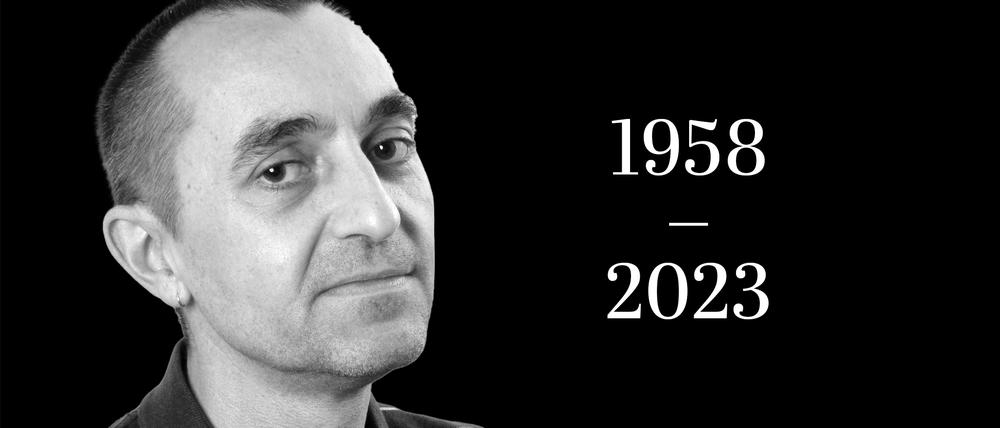

© Göstav Dirk Steglich

Nachruf auf Morelli: „Beam me up“

Ein Meister in seinem Fach und in der Kunst, sich selbst zu übertrumpfen

Stand:

Die Aliens sind längst unter uns. Strangers of Eden. Sie reden anders, sie denken anders, sie hören anders. Künstler eben. Ihre irdischen Pässe sind nur Papier. Rainer Bürger. Das war sein Deckname. Der half ihm beim Amt, der half, seinen Lebensunterhalt zu sichern. Bürger Morelli stand auf seinem Türschild. Wohnhaft in Neukölln. Aber daheim im universalen Universum.

Der Legende nach kam er aus Ludwigsburg, was glaubhaft ist, denn er servierte gern handgeschabte Spätzle mit Linsen und zum Nachtisch Käsekuchen. Glasbautechnik hatte er gelernt, ein Meister war er geworden in seinem Fach und in der Kunst, sich selbst zu übertrumpfen. Dort in der Provinz hatte er zum ersten Mal sein Gebet gesprochen, sein Mantra: „Beam me up“. Und er wurde erhört. Landete geradewegs in Kreuzberg. Wo damals die Enterprise fest verankert war, weil das „SO 36“ die konstante Koordinate für die intergalaktischen Partys vorgab. Alle Aliens an Bord. Morelli liebte Männer, Männer liebten ihn. Bevorzugt Wohlgeformtes nahm er in den Blick. Wenn ihm ein Hintern gefiel, applaudierte er offen. Den eigenen präsentierte er mit Vorliebe in Hirschlederhose. Eine gute Zeit, eine wilde Zeit, bis Aids kam. Er hatte Glück, und er passte auf sich auf. Morelli gab auf alle und alles Acht. Das war seine Methode. Die Morelli-Methode, die ihm Augen öffnete dafür, dass nichts in der Welt Abfall ist.

Im Universum gibt es keinen Müll. Alles ist Molekül, Modul, ein möglicher Baustein des Alls, denn alles war vor dem Urknall vereint, folglich verdient jedes Fundstück ein Lächeln des Wiedererkennens. Und einen Rahmen, in dem es wieder neu zur Geltung kommt. Eine Form, in der es andere daran erinnert, dass nie etwas verloren geht. Ein Gesicht. Jedes Ding will erkannt sein. Jedes Ding schaut dich an.

Zukunftsmusik eben

Morelli schuf viele Masken, denn er kannte viele Welten. Das Universum ist vorstellbar als eine Abfolge von Paradiesen, die von der Menschheit immer aufs Neue zerstört werden. Aber es bleiben Erinnerungen der Zeitreisenden. „Kobaianische Fundstücke“, so nannte er diese Souvenirs aus einem Land, das die Band Magma besungen hat, eines dieser Eilande, von denen nicht sicher ist, ob sie wie Atlantis schon existierten vor langer Zeit oder erst noch existieren werden. Zukunftsmusik eben. Die hörte er gern und laut. Techno, das war sein Beat, der peitschte ihn durch Raum und Zeit. „Scharf – Elektrisch – Überirdisch“. Von der „Love Parade“ zur „Fuck Parade“. Das ging alles so wahnsinnig schnell.

Denn die Zeit ist relativ, erst recht, wenn er auf dem Fahrrad unterwegs war, getrieben von einer Unruhe, alles zu entdecken, was anderen nicht mehr in den Blick kam. Unrat, Müll, Verkanntes. Kunst ist das Gegenteil von Achtlosigkeit. Wo immer Morelli saß, stand oder ging, sah er etwas, was andere nicht sahen. Ein Bild, ein Muster. Ein Baby-Schnuller, ausgespuckt von einem Kind, das viel zu schnell erwachsen werden wollte. Den Schnuller hat er aufgelesen, mit Rostpatina bearbeitet und mit Goldfarbe beglänzt, weil, jedes Kind in der Wiege ist dereinst vielleicht ein Retter der Welt. Für zehn Euro gab er den Schnuller des Erlösers in den Schlussverkauf der Galerien. Denn Geld wollte er mit seiner Kunst nicht verdienen. Jedenfalls hatte er nie zu viel davon. Und den Ruhm überließ er denen, die von nichts anderem zehren können. Er hatte, was er brauchte. Freunde, mit denen er mehr Aktionen auf den Weg brachte, als es Publikum gab, ihm zu applaudieren.

Aktionskunst, was auch hieß: Toiletten neu gestalten. „Kunst in kleinen Rahmen“, was zum Hinsehen zwingt. Gründung des „Instituts für Akkustische Versklavung“, was aufhorchen lässt. Verkündung der „Frohen Müllzeit“, für Anspruchsvollere „Trash art deluxe“. Was in der Praxis hieß: nicht nur sich aufregen, sondern handeln, wo immer Müll anfällt.

Die sich so schwertun mit dem Sehen

Beispiel: Morelli lief in der Donaustraße am Lidl vorbei, vor ihm ein Knirps, der gerade ein Eis ausgepackt hatte und das Papier achtlos auf den Gehweg fallen ließ. Morelli hob das Papier auf, lief dem Jungen hinterher und steckte den Fetzen in die Hintertasche der Kinderhose. Weil, aus dem Papier lässt sich ein Flieger falten, und mit dem Flieger lässt es sich im Luftraum vagabundieren, und unversehens wird auch so ein Knirps befördert: Captain Buzz Lightyear, Star Command, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.

Morelli war ein Getriebener, aber der Treibstoff war nicht Paranoia, sondern Liebe. Er fühlte sich, und das nahmen seine Freunde als spezifische Morelli-Wärmestrahlung wahr, in der Tiefe des Seins geborgen. Ich brauche keinen Lebensberechtigungsschein für den, der ich bin. Andere Künstler sind da anders. Wichtigtuerisch. Das mochte Morelli nicht. Da konnte er biestig werden.

Kunst kommt vom Kopf. Das Denken muss aufgeräumt sein, bevor es präsentiert wird. Schludrigkeiten mochte er, der sich zuallererst als Handwerker verstand, ganz und gar nicht. Das sagte er dann auch laut und manchmal grob, aber meist ließ er seine eigenen Arbeiten sprechen. Deswegen modellierte er immer wieder Köpfe, denn da hinein wollte er ja seine Kunst bringen. In die Köpfe derer, die sich so schwertun mit dem Sehen. „Klonfehler“. „Goldene Augen“. „Getarnt aus dem All“. Die Titel seiner Arbeiten verraten alles über ihn und über die Welt, wie er sie sah.

Ab der Jahrtausendwende setzte er alle Substanzen ab, die geeignet sind, das universelle Heimweh zu lindern. Weleda statt Wildleder. Er wurde ruhiger. War fast 30 Jahre in einer festen Beziehung. Pendelte zwischen Neukölln und Mallorca, war glücklich. Aber der allgemeine Zustand der Welt nervte ihn zuweilen doch ungemein. Die neue Spießigkeit in seinem Kiez. Der Tribalismus, jeder für sich und keiner für alle. Es war Zeit für einen Galaxienwechsel. Als man ihn fand, Kopfhörer auf den Ohren, hingen seine Beine schon halb aus dem Bett. Er wollte sich wieder auf den Weg machen. „Beam me up“.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: