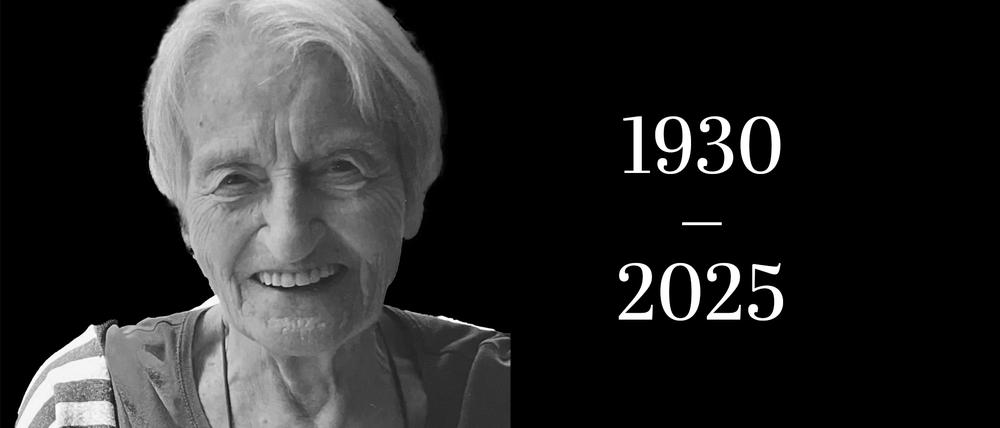

© privat

Nachruf auf Sieglinde Duscheleit: Rote Haare, schwarzer Ohrring

Ehefrau, Mutter und Kommanditistin war sie. Sie ließ sich scheiden und wurde noch viel mehr.

Stand:

Sieglinde steht in einem Konferenzraum in Wernigerode vor Arbeitern und Arbeiterinnen des Unternehmens „Bosch“. Sie hängt eine Europakarte an die Wand. Blickt dann in die Gesichter vor sich und fragt: „Wer kommt woher?“ Jeder geht nach vorn und klebt einen Punkt auf die Karte: Türkei, Griechenland, Deutschland. Dann nimmt Sieglinde einen Punkt und befestigt ihn ganz rechts oben, etwa 90 Kilometer östlich von Kaliningrad. Sie sagt „Tschernjachowsk“ und dann: „früher Insterburg, Ostpreußen, dort wurde ich geboren.“

Es sind nur wenige Worte, und auch jene aus der Türkei und Griechenland verstehen, dass sie sich nicht als Fremde fühlen müssen, dass letztlich jeder fremd ist oder keiner. Es entspinnt sich ein langes, gutes Gespräch.

Sieglinde sagte, sie habe eine schöne Kindheit in einer schönen Stadt gehabt, neun Kinder, davon sie die Älteste, der Vater Arzt und der Bekennenden Kirche zugeneigt, Protestanten, die sich gegen die Gleichschaltung in der „Deutschen Evangelischen Kirche“ verwehrten. Mitte 1944 wurde die Familie nach Schlesien evakuiert, Ende 1944 jedoch begab sich Sieglinde trotz der Bombardierungen noch einmal zurück nach Insterburg, einzig, um sich konfirmieren zu lassen.

1945 flüchteten alle nach Gunzenhausen in Franken.

Weit entfernt von der Theologie

Sieglinde wollte Theologie studieren. Aber die Familie war bitterarm. Und sie ein Mädchen. Sie wurde Gemeindehelferin.

Lernte Otto-Ernst Duscheleit kennen, der ebenso aus Insterburg stammte. Sie zogen nach Berlin, heirateten, bezogen eine Villa in Westend und bekamen sechs Kinder in neun Jahren. Otto-Ernst führte eine Spirituosenfirma, die prächtig florierte, Sieglinde lernte Destillateurin, ein schöner Beruf, bestimmt, aber denkbar weit entfernt von der Theologie.

Nun hatte es mit Otto-Ernst etwas Besonderes auf sich. In jungen Jahren, mit 18, war er der Waffen-SS beigetreten. Aber anders als die meisten Leute, die verwischten und verbargen, erzählte er davon, in aller Öffentlichkeit. Er sprach vor Schülern, er stellte sich den Hinterbliebenen ermordeter Juden, er schrieb ein Buch.

Sieglinde war beeindruckt. Und beobachtete, wie er groß rauskam, Interviews, Zeitungsartikel, das ganze Drum und Dran. Sie war stets eine tüchtige und brave Protestantin gewesen, hatte immer schon mit der größten Selbstverständlichkeit Verantwortung übernommen, früher für ihre Geschwister, jetzt für ihre Kinder, die sie nicht wie eine Glucke behütete, sondern sanft antrieb, eigenständig zu werden. Und hielt sich dennoch im Hintergrund.

In einem fünfseitigen Text in der „Zeit“ aus dem Jahr 1972, in dem es um Otto-Ernsts Betrieb geht – er war ein fortschrittlicher Unternehmer, der Mitsprache und Erfolgsbeteiligung der Angestellten etablierte – erwähnte er Sieglinde ein einziges Mal, flüchtig nur, ohne ihren Namen zu nennen: Seine Frau sei Kommanditistin. Das war’s.

In diesem Text - in Sieglindes Leben noch lange nicht. Es kam die Zeit, Mitte der Siebziger, in der sie, metaphorisch gesprochen, auftauchte, in der sie begann, ihr Leben selbst zu führen. Zuerst studierte sie Erziehungswissenschaften an der Technischen Universität Berlin. Nahm sich ein abgelegenes Zimmer, um in Ruhe nachzudenken und zu schreiben. Wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU, zuständig für Erwachsenenbildung.

Rote Haare, schwarzer Ohrring

Sie hörte von Ruth Cohn, einer Psychoanalytikerin, die die „Themenzentrierte Interaktion“ entwarf, eine Methode für die Gruppenarbeit, die das Thema, die einzelne Person sowie die Gruppe miteinander in ein Gleichgewicht bringt. Ein Leitsatz Ruth Cohns: „Störungen haben Vorrang“: Stört etwas, soll es angesprochen werden, damit die Arbeit bestmöglich weitergehen kann. Sieglinde war begeistert. Sie begann zu stören, benannte Dinge, durchaus auch laut, und es ging voran. Sie veranstaltete Seminare.

Sie zog aus. Sie ließ sich scheiden. Baute das Arbeitslosenzentrum in Wedding auf. Begann im „Kirchenkreis Spandau“ als Sozialsekretärin. Da ging es um den Einfluss der Kirche auf eine bessere Arbeitswelt. Sie kooperierte mit Gewerkschaften, organisierte Tagungen, sie schuf Bewusstsein, zum Beispiel bei den Arbeitern von „Bosch“: Wie erleben sie ihre Arbeit? Wie ihr Privatleben? Wie geht beides zusammen? Bei der Wochenendkonferenz in Wernigerode stellte sie die Frage nach der Herkunft. Eine Kollegin von ihr hatte ihren Wecker zu Hause vergessen und bat Sieglinde, am Morgen an ihre Tür zu klopfen. Woraufhin Sieglinde, ein wenig amüsiert, ein wenig ernst gemeint, sagte: „Nein, das habe ich in meiner Familie jahrelang gemacht.“

Sie ging in Rente, und übernahm tausend Ehrenämter. Sie schrieb ein Buch über das Ehrenamt. Färbte sich die Haare rot und hängte sich einen großen, schwarzen Ring an nur ein Ohr. Sie fotografierte und stellte die Fotos aus, Porträts von Küsterinnen etwa. Sie baute Marionetten. Machte bei den „Omas gegen Rechts“ mit. Spielte Kabarett mit anderen Frauen. Man hatte sie für eher preußisch-pflichtbewusst gehalten – jetzt überraschte sie die Leute, wie sie da auf der Bühne stand in einer viel zu weiten weißen Bluse und mit schwarzer Fliege und eine Nummer zeigte, die sich um einen Willi drehte, den sie begehrte.

Obwohl das vorbei war. Denn 1993, während einer Friedensaktion, lernte sie jemanden kennen. Eine Frau. Beide hatten, was die Liebe einer Frau zu einer anderen betrifft, keinerlei Erfahrung. Es war ein Tasten zunächst, bis sich alle Unsicherheit verlor. Sieglinde wusste, man konnte dies durchaus Glück nennen.

Während ihrer Beerdigung auf dem Friedhof an der Heerstraße, liefen die Trauernden an der Stelle vorbei, an der Otto-Ernst liegt, schauten einen Augenblick auf seinen Stein, seinen Namen, schauten freundlich, denn Otto-Ernst war ein überaus sympathischer Mensch gewesen. Dann setzten sie ihren Weg fort zu Sieglindes eigenem Ort.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: