© Bearbeitung Tagesspiegel;/imago/Sabine Gudath

Städtepartnerschaft mit Windhoek: Berlin muss die Schuld benennen

Die koloniale Vergangenheit Deutschlands ist Teil der Berliner Gegenwart. Doch an vielen Stellen wird das schwierige Erbe immer noch verschleiert. Die Aufarbeitung ist nicht nur eine zivilgesellschaftliche Aufgabe.

Stand:

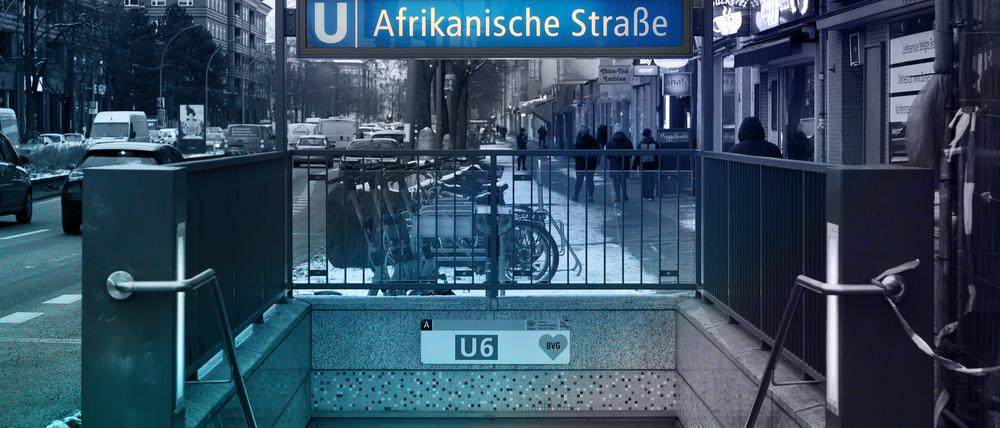

Wie präsent koloniale Spuren in Berlin sind, zeigt sich vielleicht nirgends so deutlich wie in Wedding. Weil sich in diesem Stadtteil Geschichte und Gegenwart auf besondere Weise überlagern, lohnt sich zum 25. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Windhoek ein genauer Blick.

Wer am U-Bahnhof Afrikanische Straße aussteigt, sieht an den Wänden Fotos von Löwen, Elefanten, einem Nilpferd beim Baden. Was wie eine harmlose Verbildlichung des Namens Afrikanisches Viertel wirkt, verrät mehr über den europäischen Blick auf Afrika als über den Kontinent selbst. Die Fotografien erinnern tatsächlich an einen kolonialen Traum, der Anfang des 20. Jahrhunderts Wirklichkeit werden sollte: In den Rehbergen war eine „Völkerschau“ geplant, in der Menschen aus den damaligen Kolonien gemeinsam mit wilden Tieren ausgestellt werden sollten. Der Erste Weltkrieg verhinderte die Pläne, nicht aber die Namen der umliegenden Straßen.

Südlich vom U-Bahnhof liegt die Windhuker Straße – benannt nach der Stadt, die von 1891 bis 1915 der Verwaltungssitz der Kolonie Deutsch-Südwestafrika war. Heute ist Windhoek die Hauptstadt von Namibia. Deutsche Soldaten verübten von dort aus den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Rund 100.000 Angehörige der Herero und Nama wurden ermordet, misshandelt, in Lager gepfercht oder in die Wüste Omaheke getrieben, wo sie elendig verdursteten.

Zahlreiche Orte, die in Berlin mit diesem Verbrechen verbunden sind, sind im Stadtbild nicht sofort erkennbar. Dass sie zum Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Windhoek für einen Moment ins Licht rücken, ist gut. Das Programm widmet sich der Erinnerungskultur, es geht um Dialog, Kunst und Austausch.

Im Oktober reiste Kai Wegner nach Windhoek – doch Berlins Regierender Bürgermeister vermied klare Worte. In seiner Rede sprach er weder von „Verbrechen“ noch von „Völkermord“. Auch das Mahnmal für die Opfer besuchte er nicht. Dem Vernehmen nach drängte die deutsche Botschaft auf den Verzicht – koloniale Vergangenheit sei Bundessache, nicht Berlins.

Stattdessen betonte Wegner den Blick nach vorne: „Die Städtepartnerschaft war zuletzt eingeschlafen. Ich will sie wiederbeleben.“ Während in beiden Hauptstädten das Jubiläum gefeiert wird, bleibt die Frage, wie fest die gemeinsame Geschichte im Bewusstsein der Menschen hierzulande verankert ist – und wie wir mit ihren Folgen umgehen.

Neu ist dieser Prozess nicht: Bereits 2019 hatte sich der Berliner Senat vorgenommen, in der gesamten Stadt einen kritischeren Blick auf die Vergangenheitsbewältigung zu legen. Ein Beispiel dafür, wie komplex dieses Vorhaben ist, findet man auf dem Friedhof am Columbiadamm. Dort steht der sogenannte „Hererostein“ – gewidmet nicht den Herero, sondern sieben deutschen Soldaten, die zwischen 1904 und 1907 in Deutsch-Südwestafrika ums Leben kamen. Seit vielen Jahren gibt es zivilgesellschaftlichen Protest an dem Gedenkstein, regelmäßig wird er mit roter Farbe beschmiert.

2009 wurde vor dem Stein eine Platte in Form der heutigen Staatsgrenzen Namibias in den Boden eingelassen. Sie sollte das Gedenken um die Opfer ergänzen. Doch selbst auf einem Friedhof, einem Ort der Trauer, werden die Gräueltaten bis heute nicht als das benannt, was sie waren: ein Völkermord. Auch die Namen der beiden Völker, der Herero und Nama, bleiben auf der Platte unerwähnt.

© Madlen Haarbach/Tagesspiegel

© Franziska von Werder

Solche Leerstellen zeigen, wie schwer sich Deutschland mit seiner kolonialen Vergangenheit tut. Im Museum Neukölln wurden Ideen diskutiert, wie der Ort umgestaltet werden könnte. Beschlossen ist mittlerweile, dass der Stein ins Museum gehört – doch umgesetzt wurde er bisher nicht.

Auch in Namibia wird die Kolonialzeit zögerlich aufgearbeitet. Gründe dafür gibt es viele. Einer davon ist die komplexe Geschichte des Landes, das erst 1990 unabhängig wurde. Viele ethnische Gruppen verfolgen unterschiedliche politische Anliegen. Die Kolonialzeit wird oft als Problem einer Minderheit betrachtet und nicht gesamtnamibisch. Die Folgen wirken jedoch bis heute im ganzen Land: Namibia zählt zu den Ländern mit der größten sozialen Ungleichheit – ein direktes Erbe kolonialer Machtverhältnisse.

© Franziska von Werder

Erst in jüngster Zeit begann in Berlin die Umbenennung vieler Orte, die diese Machtverhältnisse spiegeln: So wurde die Petersallee, die an den Kolonialverbrecher Carl Peters erinnerte, erst vergangenes Jahr in die Anna-Mungunda-Allee umbenannt – nach einer namibischen Unabhängigkeitsaktivistin und Herero.

Diese Umbenennungen sind mehr als symbolische Akte. Sie gehören zu einem Prozess, den man Dekolonisierung nennt – dem bewussten Abbau kolonialer Narrative. Es geht nicht nur darum, Straßenschilder auszutauschen, sondern darum, wem wir Raum geben: in unserer Erinnerung, in unseren Städten, in unserer Sprache.

Dass viele dieser Orte heute sichtbar sind, geht in vielen Fällen auf zivilgesellschaftliche Impulse zurück, während staatspolitische Verantwortung erst allmählich ihre Konturen fand. Programme wie die Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Windhoek schaffen einen Rahmen für Initiativen der Verständigung. In Berlin führen dekoloniale Stadttouren durch den Wedding, die namibische Künstlerin Isabel Tueumuna Katjavivi reflektiert im Museum Neukölln den Hererostein – ein Versuch neuer Formen des Erinnerns.

Gerade im Jubiläumsjahr zeigt sich: Wer eine enge Verbindung zu Windhoek beansprucht, muss ehrlich mit ihrem Ursprung umgehen. Dazu gehört, historische Schuld nicht nur still anzuerkennen, sondern sie auch klar zu benennen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: