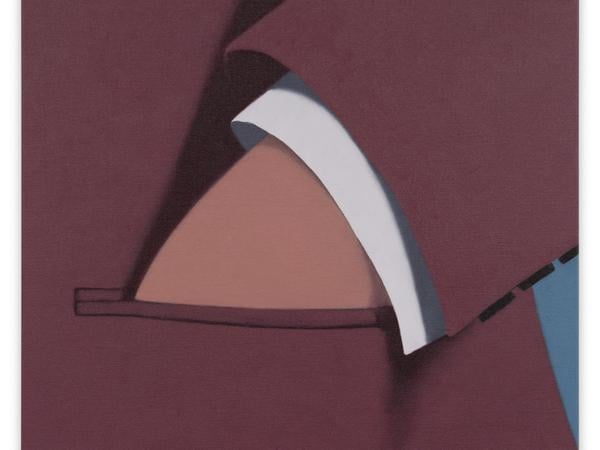

© Henni Alftan, VG Bildkunst Bonn 2025; Foto: Galerie Sprüth Magers

Einfach gigantisch: Die Malerin Henni Alftan macht den Alltag zum Ereignis

Ihre Gemälde sind teils wirklich klein. Dennoch gelingt es der finnischen Künstlerin, die monumentalen Ausstellungsräume der Galerie Sprüth Magers souverän zu füllen.

Stand:

Der große Ausstellungsraum im Erdgeschoss der Berliner Galerie Sprüth Magers hat eine Grundfläche und Raumhöhe, um die so manches Museum die Galerie beneiden dürfte. Den Künstlern bietet er gigantische Möglichkeiten. Gleichzeitig muss sich ihre Kunst hier aber auch behaupten.

Size matters, schon klar, aber anzunehmen, man müsste einfach nur großformatige Kunstwerke in den Raum hängen oder stellen, dann passt das schon, wäre zu kurz gedacht. So einfach funktioniert es nicht. Und dass hier hingegen sogar die gegenläufige Strategie funktionieren kann, belegt die aktuelle Schau von Henni Alftan.

Ein kleines Atelier in Paris

Die in Helsinki geborene Finnin lebt in Paris, wo ihr Atelier, in dem sie ohne Assistenten arbeitet, keine gigantischen Ausmaße hat. Den Maßen ihrer Bilder sind damit Grenzen gesetzt, an denen sie auch in der Ausstellung bei Sprüth Magers nicht rühren wollte. Im Gegenteil zeigt Alftan hier erstmals überhaupt auch Farbstiftzeichnungen im Format von 20 mal 25 Zentimetern. Das wiederum lässt ihre Ölbilder im maximalen Querformat von 1,50 mal 3 Metern groß aussehen. Das Spiel mit den Proportionen funktioniert.

Überhaupt, das Spielerische. Eines der kleinen, großen Ölbilder mit dem Titel „The Committee“ (2025) zeigt einen großen, runden, in der Mitte offenen Tisch, wie er nur als Konferenztisch in einem Unternehmen, einer Bank, einem Ministerium stehen kann. Hinter dem Tisch hängen an der Wand Zeichnungen, die mit Passepartout ganz genau so gerahmt sind wie Henni Alftans Zeichnungen an der Wand des Galerieraums neben dem Konferenztisch-Bild. Sie verlängern den Konferenzraum quasi in den Ausstellungsraum hinein.

© Henni Alftan, VG Bildkunst Bonn 2025; Foto: Galerie Sprüth Magers

Surrealismus mit den Mitteln des Minimalismus – oder wie soll man das nennen? Denn Alftans Malstil ist flächenhaft, ohne räumliche Tiefe, ohne malerischen Gestus. Die reduzierten Formen und klaren Farbblöcke könnten auch aus Karton ausgeschnitten und aufgeklebt sein. So sieht es fast aus, so ist es aber nicht.

Paralleles Malen

Zum Beispiel das Milchglas, das gerade aus einer Karaffe befüllt wird und einem in der Ausstellung gleich zweimal begegnet. Einmal im Vorraum und einmal im Hauptraum. Einmal zu rund einem Viertel befüllt und einmal so randvoll, dass es nur eine Millisekunde später überlaufen wird. Bis auf dieses Detail, das natürlich kein Detail ist, sind die Bilder identisch. Handwerklich bedeutet das, dass Henni Alftan nicht etwa eines nach dem anderen hätte ausführen können. Sie hätte die rasch eintrocknenden Ölfarben in ihrem Atelier nicht zweimal genau gleich mischen können. Beide Komplementär-Bilder mussten parallel gemalt werden.

Cinephile werden nicht umhinkommen, bei jedem Milchglas unweigerlich an Hitchcock und seinen Film „Suspicion“ zu denken, bei dem er den Verdacht, die Milch in einem Glas könnte vergiftet sein, tricktechnisch durch eine in das Glas gelegte Glühbirne nährt. Seit Hitchcock steht das im Grunde maximal harmlose Milchglas also für maximalen Suspense.

So also auch in der Ausstellung. Für den Besucher dürfte das zweite Milchglas-Bild eine Irritation bedeuten: Hat er das nicht schon einmal gesehen? Aber wo, und was war anders? Henni Alftan kann den Käufern ihrer Bilder (Preise: 10.000-100.000 US-Dollar) nicht vorschreiben, was sie damit machen, wie sie sie hängen. Sie sähe es aber gerne, wenn der Käufer die Milchbilder, wie in der Schau, in zwei getrennten Räumen aufhängt. Ein Sammler hat einmal die beiden Bestandteile einer vergleichbaren Arbeit auf seine Domizile in Österreich und Florida verteilt – also auf zwei Häuser in zwei Kontinenten. Henni Alftan gefällt das sehr.

Nadeln und künstliche Wimpern

Andere ihrer Bilder zeigen etwa eine gebogene Brücke à la Hiroshige, die aber nicht etwa über einen Fluss führt, sondern über eine Autobahn – à la Kraftwerk? Hochhäuser bei Nacht, deren Fenster ohne Ausnahme erleuchtet sind. Der flächig-zweidimensionale, stark vereinfachende Realismus hat etwas von einer Filmkulisse aus der Hochzeit des Studiosystems, als die Welt noch eine analoge war.

Mit dem Titel „By the Skin of My Teeth“ ist die Schau nach einer englischen Redewendung benannt, die eine Situation beschreibt, in der jemand gerade noch einmal so und mit fast nichts (als jener Haut auf den Zähnen) noch einmal davongekommen ist. Dieses fast Nichts könnten die auf ihren Zeichnungen dargestellten Alltagsegenstände sein. Wie archäologische Artefakte oder Beweisstücke eines Kriminalfalls liegen sie sorgsam arrangiert da. In einem Bild ein Buntstiftstummel, eine Nähnadel und eine künstliche Wimper; ein Knopf, ein Blatt Kästchenpapier und eine Zigarette in einem anderen; in einem weiteren ein Armkettchen, ein Ehering und fünf künstliche Fingernägel – letztere exakt mit den Abständen der Fingerspitzen einer unsichtbaren linken Hand platziert.

Die Gegenstände fordern geradezu dazu auf, sich die Geschichten dahinter zu imaginieren. Die gibt es aber laut Henni Alftans eigener Auskunft nicht. Ihre Bilder – ob die größeren Ölbilder oder die kleineren Zeichnungen – sollen nichts erzählen. „Bilder der Malerei“ nennt Henni Alftan ihre Arbeiten selbst. Sie verweisen auf ein kunsthistorisches und popkulturelles Referenzsystem von den Büroutensilien eines Konrad Klapheck bis zu den Zigarettenstummeln eines Irving Penn. Sie zeigen, was sie zeigen. Mitunter auf wenigen Zentimetern in einem von Berlins größten Ausstellungsräumen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: