© Kai-Uwe Heinrich

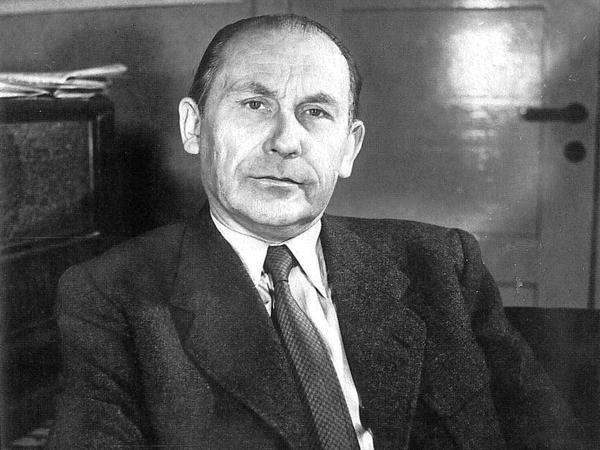

„Die Objektivität der Presse“: Was Tagesspiegel-Gründer Erik Reger einst im RIAS zum weiterhin aktuellen Thema sagte

Im Nachlass des ersten Chefredakteurs unserer Zeitung fand sich das Manuskript eines Radiovortrags von 1952 zu einem bis heute viel diskutierten Problem. Wir dokumentieren im Wortlaut.

Stand:

Eine Tageszeitung, meine lieben Hörerinnen und Hörer, hat im redaktionellen Text zwei wesentliche Bestandteile. Das eine sind die Nachrichten, das andere sind die Meinungen; das eine ist Information, das andere ist Kommentar. Wenn man Objektivität in der Presse fordert, muß man sich darüber klar sein, daß der Begriff nicht derselbe sein kann, je nachdem man ihn auf den Nachrichtenteil oder auf den Meinungsteil der Zeitung anwendet.

Aber was heißt überhaupt „Objektivität“? Das Gegenteil ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, die Subjektivität. Subjektiv sein bedeutet: alles auf das Subjekt beziehe, in allem von dem Subjekt ausgehen. Mit anderen Worten: dem Blickpunkt des Betrachters den Vorrang geben, die Dinge durch seine Brille sehen und womöglich färben. Objektiv sein bedeutet: dem Objekt sein Recht lassen, es nicht durch das Subjekt vergewaltigen. Mit anderen Worten: dem Gegenstand den Vorrang geben, ihn nicht durch eine Brille verändern, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen.

Gut. Da ist nun irgend etwas in der Welt geschehen. Jemand ist dabei, und er berichtet darüber. Er meldet, was geschehen ist, als eine Tatsache, ohne Rücksicht darauf, ob ihm diese Tatsache gefällt oder nicht gefällt. Das ist objektive Nachrichtengebung.

Nun gelangt die Meldung an die Zeitung. Der Redakteur brauchte sie nur unverändert in Satz zu geben, um die Pflicht zur Objektivität seinerseits zu erfüllen. Aber so einfach ist das bei ihm nicht mehr. Denn er bekommt nicht bloß die eine Nachricht zu Gesicht, er bekommt Hunderte, und er kann sie nicht alle drucken lassen, weil die Zeitung nicht soviel Platz hat. Er muß also auswählen. Er muß prüfen, welche Nachrichten die wichtigeren oder interessanteren sind, denn der Leser verlangt schließlich auch Abwechslung. In diesem Augenblick bekommt das Ideal der Objektivität durch die harte Wirklichkeit den ersten Stoß, denn eine Wahl, eine Auswahl ist eine subjektive Entscheidung, und zwei verschiedene Menschen werden sie meist ganz verschieden treffen. Deshalb werden die eingegangenen Nachrichten, soweit es nicht solche der letzten Stunde sind, dann ist dafür keine Zeit mehr, in einer Redaktionskonferenz besprochen, um mehr Leute an der Auswahl teilnehmen zu lassen. Wenn die Meinungen aber allzuweit auseinandergehen, muß schließlich doch wieder einer entscheiden.

Sie sehen aus diesem Beispiel, daß die Objektivität in der Praxis nur der Wille zur Objektivität sein kann. Mit jeder weiteren redaktionellen Arbeit an der Nachricht wächst die Versuchung zur Subjektivität. Die Nachricht muß eine Überschrift haben; sie ist zu lang, sie muß gekürzt werden; sie ist schlecht formuliert, sie muß stilistisch verbessert werden. Überall drängt sich das Subjektive an das Objektive heran. Die moderne Entwicklung, die den Zeitungsleser an den sogenannten Blickfang gewöhnt hat, verlangt die sogenannten Schlagzeilen. Nicht jeder Tag bringt Ereignisse von solchem Gewicht, daß sie dicke Schlagzeilen verdienen. Ohne Schlagzeilen aber findet der Leser seine Zeitung langweilig. Das zwingt gelegentlich zur Überbewertung einer Nachricht. Die Objektivität ist also nicht nur ein persönliches Problem des Redakteurs. Sie ist problematisch durch die Natur der Sache selbst.

Wenn nun der Redakteur eine Nachricht kommentiert – aber vielleicht fragen Sie, warum kommentiert er sie überhaupt? Dafür gibt es verschiedene gute Gründe. Vielleicht ist die Nachricht ohne eine nähere Erläuterung nicht recht verständlich. Vielleicht kennt der Redakteur durch seine besseren Möglichkeiten, sich zu unterrichten, Zusammenhänge und Hintergründe, die er dem Leser mitteilen muß, weil sie von Bedeutung für seine eigene Meinungsbildung sind. Vielleicht will der Redakteur überhaupt nichts weiter, als den Leser zur eigenen Meinungsbildung anregen und ihm eine Handhabe dafür geben. Wenn er also kommentiert, sagt er jedenfalls seine Meinung, und die wird, die soll sogar subjektiv sein. Man kann eine unrichtige Wiedergabe von Tatsachen berichtigen, aber man kann eine Meinung nicht dadurch „berichtigen“, daß man anderer Meinung ist. Hört damit im sogenannten Meinungsteil der Zeitung jede Objektivität auf? Gewiß nicht. Hier besteht die Objektivität in der Möglichkeit zur Diskussion; also in der Veröffentlichung gegenteiliger Ansichten.

Es kommen sicherlich Verletzungen der Pflicht zur Objektivität vor. Aber es gibt auch übertriebene Anforderungen an die Objektivität. Eine Zeitung kann nun einmal nicht ein Tummelplatz sämtlicher möglicher Meinungen werden, und sie kann auch ihre Leser nicht durch fortgesetzte Diskussion desselben Themas ermüden. Der Leser, der sich der Redaktion gegenüber, wenn er etwas veröffentlicht haben will, auf die Pflicht zur Toleranz beruft, vergißt völlig, daß er Mit-Leser hat, die er nicht rücksichtslos belästigen sollte.

Weil gerade das Wort Toleranz gefallen ist – sie hat natürlich etwas mit Objektivität zu tun. Aber es wäre sozusagen eine Korruption der Objektivität, wenn man sie so weit triebe, daß man den offenen und getarnten Feinden der Demokratie Platz gewährte. Es kommt hinzu, daß wir angesichts der sowjetischen Drohungen besonders in Berlin eine kämpferische Presse brauchen. In einer solchen Lage ist die Objektivität der Presse kein feststehendes Schema. Aber auch unter normalen Umständen ist sie etwas, was täglich in der praktischen Arbeit neu bestimmt werden muß. „Subjektiv“ und „objektiv“ sind ohnehin Dinge, mit denen man vorsichtig umgehen muß. Denken Sie daran, daß man zum Beispiel davon spricht, jemand habe „objektiv die Unwahrheit gesagt“. Das soll heißen, daß er unbewußt gelogen hat. Manchmal kann das mit dem „Unbewußt“ stimmen.

Dennoch gibt es für die Objektivität der Presse ein ernstes, gültiges Gesetz: sie hat zur Voraussetzung die Freiheit und die Unabhängigkeit der Presse.

© Tsp-Archiv

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: