© Heinz Köster / Archiv

Tagesspiegel vom 5. Mai 1960: Karena Niehoff über Marlene Dietrich in Berlin

Vor 65 Jahren trat die weltberühmte Schauspielerin, Sängerin und Antifaschistin erstmals wieder in ihrer Heimatstadt Berlin vor deutschem Publikum auf. Hier der Tagesspiegel-Bericht.

Stand:

Mindestens eine Hundertschaft Polizei mußte die An- und Abfahrt Marlene Dietrichs schützen. Noch fast eine Stunde nach Schluß der Vorstellung schwenkten propre Mädchen und sehr aufrechte Jünglinge unverdrossen ihre Pappkartons mit dem aufgemalten „Marlene, go home“. Ein Team der Allertapfersten schnaubte vor sich hin, daß sie „sich doch nur raustrauen solle — man werde es der Verräterin schon zeigen“; zwei Führer, die den Chor der Kampfgruppe dirigierten, sollen, wie es hieß, sogar verhaftet worden sein ... Eine Frau schrie in einer Ecke hysterisch: „Deutschland, Deutschland über alles“ und beschimpfte wütend einen jungen Mann, der furchtlos gesagt hatte: „Nee, nee, über alles sollte lieber der Anstand gehen.“ Sein Sinnen und Trachten sei zwar mehr auf die Monroe gerichtet — „aber die Dietrich, die ist doch eine dolle Frau und aller Achtung wert“. Na ja, es gibt eben so’ne und so’ne, und übrigens offenbar quer durch die Generationen.

Im Zuschauerraum aber waren, schon weil Sie den saftigen Eintrittspreisen meist besser gewachsen sind, überwiegend die reiferen Jahrgänge angetreten, jene, die sich nun wehmütig erinnern, wie sie „damals“ jung und rank und stürmisch waren. Damals, als Marlene bei den Charell-Revuen als Dritte von links und dann, schon etwas mehr in die Mitte gerückt, als Partnerin von Hans Albers ihnen die Sinne verwirrte und wohl auch dem Herrn von Sternberg, dem aber zugleich sofort nichts klarer war, als daß diese mollige, ernsthafte und noch ziemlich unbeholfene junge Frau, die sich unruhig und neugierig mit der Lektüre Kants und Schopenhauers versuchte und Sternberg angstvoll von ihrer Unfähigkeit überzeugen wollte — daß ausgerechnet sie und nur sie dem blauen Engel jenen Hautgout der Verderbtheit, den Ordeur der Venus aus dem Schlamm zuteilen konnte. Und dies nicht nur mit prangenden Oberschenkeln: ihre rauhe, vertrackt flimmernde Stimme, ihr beiläufiger Umgang mit dem Sexus regte schon bei der Uraufführung an der Gedächtniskirche die Leute über alle Maßen auf.

Und heute? Wenn sie nach dem mühsam überstandenen fast einstündigen Tuten und Blasen ihres gewiß präzisen und energischen Orchesters und einer leicht provinziellen Hüpfeinlage des Balletts, von Helmut Käutner bewußt sparsam und erfreulich floskellos annonciert, endlich auftaucht wie ein Schwan, aus dunklem Meer oder auch aus dem Dorfteich, dann starrt alles in scheuer Ehrfurcht auf das bauschende weiche Gefieder, das hinter ihr herschleppt wie ein Krönungsmantel und das sie schmal macht, hilflos und kindlich fast und sehr majestätisch entfernt zugleich. Aber als sie dann wie von ungefähr, so halb verspielt, gleich mit „Von Kopf bis Fuß“ anfängt, da ist schon bei den ersten Takten Jubel im Haus: Wiedersehen mit einer Frau, die das Aroma Berlins mitbestimmte, Wiederhören mit einem Klang, der mehr war als der gelungene Wurf eines Chansons, vielmehr der Klang einer Epoche war.

Sie singt eine gute Stunde; zwischendurch erzählt sie in ein paar Worten das Chronologische, wie sie bei Charell mutig forderte: „Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht“, wie sie in Amerika zuerst etwas Gefühlvolles von einem „blonden Baby“ auf deutsch sang und dann den ersten englischen, auch noch etwas phlegmatischen Song; sie plaudert und singt sich durch die Zeiten und wechselnden Empfindungen, und das Plaudern ist eigentlich nur schmales Gefälle von Worten, die zögernd, ganz undramatisch, scheinbar ohne Kalkulation, nach unten sinken wie Selbstgespräche, wie kleine Träume, die auf Moos wandeln. Ein zarter und anrührender Effekt. .

Dann wird sie keß und locker und himmlich unverschämt: die freche Story von der „kessen Lola“, die den Herren „ins Pedal tritt“, auch aus dem „Blauen Engel“, und die meisten merken wohl verdutzt, daß sie das nicht mehr könnten. Ist ja auch schon so lange her. Und Marlene schmettert es resch und rostig, fast gröhlend heraus, eine Berliner Göre, die Haare auf den Zähnen hat — da sage noch einer, sie habe das Deutsche verlernt! übrigens kann man ausländischen Kritiken und Marlene-Analysen, die das Presseheft vorlegt, entnehmen, daß sie auch in Rio und Paris, in Las Vegas und San Francisco immer deutsche Lieder in ihre Show einfügte — sie hat es in der Pressekonferenz gar nicht erwähnt, hat eben ihren Stolz.

In Las Vegas, das sie als eine „freie und offene Stadt liebt“, trompetet sie einen amerikanischen Schlager, natürlich von der Liebe —- von was denn sonst? —, und der ist auch nicht von Pappe. Sie ist, das weiß man ja, eine freimütige Frau, herzhaft und herzlich; und dieser schnelle, hämmernde Freimut, großzügig und blitzend, kleidet sie hinreißend. Schwül ist sie nie; nichts Dampfendes, kleine Schlingpflanze. Eine erwachsene Dame, die die Liebe zu schätzen weiß; aber nicht zu dicht. Eine sensible Wölfin, und ohne Schafpelz — ihre Herausforderung ist fair und dennoch, das eben ist ihr Geheimnis, immer und immer noch voll Rätsel. Was sie auch singt, Kühnes und Heftiges, dann die tiefsinnigen, weniger schicken, zuweilen sogar etwas tranigen Einsprengsel: immer ist in ihrem Ton ein ungewiß nachhallendes Echo, glitzernd und spröde, Geröll in der Stimme, das sie weglos macht. Andere mögen mehr Stimme haben und sogar mehr Kunstfertigkeit — sie ist mehr Person.

Ihre Beine übrigens behält sie für sich, die riskanten Schleier, die das Presseheft vorführt, scheinen für Las Vegas reserviert. Aber die Payettenhaut, zu der sie jetzt übergegangen ist, kann man auch nicht eben zimperlich nennen — ein tückisches, vielsagendes Gebilde, das in der Schwebe bleibt zwischen ziemlich genauen Ahnungen und ziemlich dezentem Verschweigen. Als sie ihren Schwanenmantel achtlos in die Kulisse wirft, hat sie für Augenblicke etwas Nacktes in diesem Kleid. Nur sehr kurz. Denn ihr Gesicht, das bleibt immer zugemauert, das gibt sich nicht her und macht sich nicht kommün, selbst wenn sie mit Hüften und Händen die zärtlichen weiblichen Verlogenheiten des Vamps wie Pfauenfedern ins Publikum wirft und fast trunken ist von der Sehnsucht nach „Johnny“ oder „Peter“, die es sonst nur noch auf verkratzten alten Platten gibt.

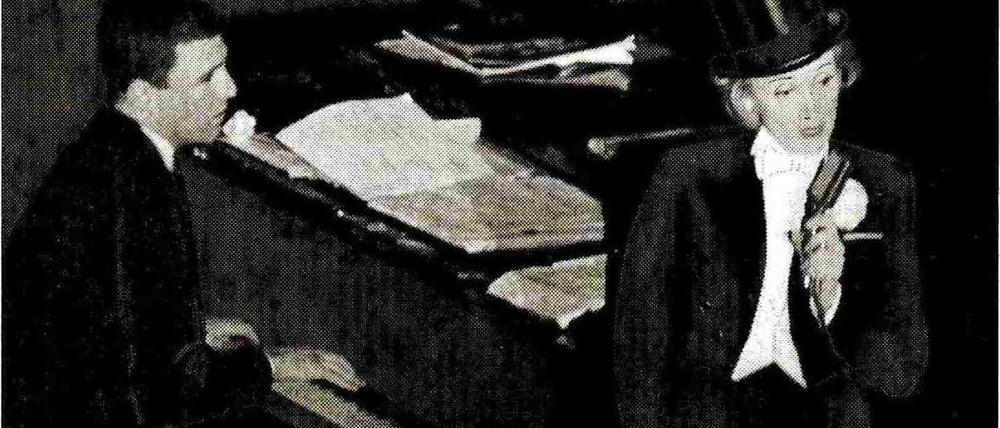

Später, als Herr im schwarzen Frack und Zylinder, ist sie schneidig, respektlos und unverfroren sündig, halb Bildnis des Dorian Gray, halb Amerikaner in Paris, die Leute trampeln fast vor Begeisterung, wenn sie im Kreise der dümmlich dreinblickenden jungen Mädchen die Frackbeine fast höher schwingt als diese — tatsächlich: nichts Peinliches, nichts mühsam Jugendliches und Mageres ist an dieser scheinbar konventionellen Offerte. Die Mädchen um sie herum sind nur dünnes Lächeln in dem großen Blick der Dietrich, Flitter um ihren strahlenden Ernst, niedliches Getier, das sie dressiert — eine kavalleristische Erscheinung unterm Fußvolk, Reiterin mit weißem Gesicht, auf fremdem Boden und mit einem Ziel: Mythos. Wenigstens noch für eine ganze Weile.

- Berliner Geschichte

- Erik Reger

- Jugend

- Nationalsozialismus

- Steglitz-Zehlendorf

- USA

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: