© dpa/Vivian Zink

Meredith Grey verlässt „Grey’s Anatomy“: Der Abschied geht an Fans nicht spurlos vorbei

Die Figur der Ärztin in der US-Krankenhausserie begleitet manch einen schon seit vielen Jahren. Nun geht sie. Was das mit den Fans machen kann, erklärt Kommunikationswissenschaftlerin Daniela Schlütz.

- Joachim Huber

- Julia Kilian

Stand:

Manche kennen Meredith Grey schon ihr halbes Leben lang. Und egal, wie es im eigenen Leben gerade stand, mit ziemlicher Sicherheit war die Lage im Krankenhaus der Serie „Grey’s Anatomy“ noch schlimmer. Nun steht die Arztserie vor einem neuen Kapitel.

Schauspielerin Ellen Pompeo tritt bei dem Projekt kürzer. Ihre Figur Meredith Grey verabschiedet sich vom Krankenhaus in Seattle. Die Ärztin entscheidet sich, mit ihrer Familie nach Boston zu ziehen und dort an der Erforschung von Alzheimer zu arbeiten. Die Folge „Ich folge der Sonne“ läuft am Montag um 20 Uhr 15 bei ProSieben.

Weiter Erzählstimme

Meredith Grey wird allerdings - so viel weiß man schon - auch in einer späteren Folge nochmal auftauchen. Und als Erzählstimme bleibt sie ebenfalls an Bord. Dennoch verschiebt sich etwas in der Welt der Klinikserie. Bisher war Pompeo/Grey das Gesicht von „Grey’s Anatomy“.

Seit 2005 hat sich ihre Figur vor einem Millionenpublikum von der jungen Assistenzärztin zur gefeierten Chirurgin hochgearbeitet. „Ich bin unendlich dankbar und demütig für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie für 19 Staffeln entgegengebracht habt“, schrieb Pompeo im November bei Instagram. Sie werde auf jeden Fall wiederkommen für einen Besuch. Und dann bedankte sie sich bei den Fans, mit „viel Liebe und großer Dankbarkeit“.

© dpa/RICHARD CARTWRIGHT

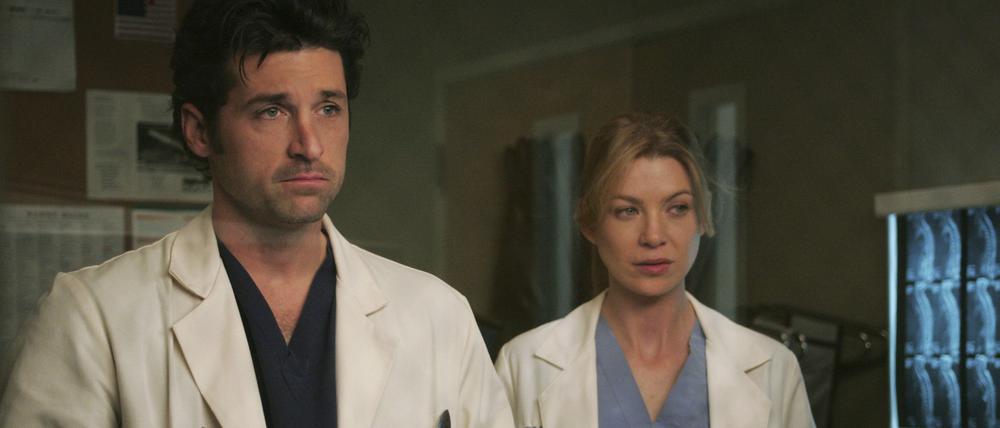

In der Krankenhausserie sind im Laufe der Jahre viele Charaktere weggegangen oder gestorben. Patrick Dempsey, er spielte den Frauenschwarm Derek „McDreamy“ Shepherd und den Partner von Meredith, sagte nach elf Staffeln adieu. Die Liste der Figuren, die ausgeschieden sind, ist jedenfalls lang. Und je länger Serien laufen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der eine oder andere Charakter wegfällt. Was macht das mit dem Publikum?

„Ich glaube, das macht tatsächlich immer etwas mit Leuten“, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Daniela Schlütz. Sie ist Professorin an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, eines ihrer Forschungsthemen sind fiktionale TV-Serien. Ein Motiv, sich lang laufenden Sendungen zuzuwenden und dabei zu bleiben, seien parasoziale Beziehungen. Also das Gefühl, dass man Freundinnen und Freunde auf dem Bildschirm habe. Es sei aber nicht so, dass das Publikum das verwechsele mit Beziehungen zu echten Menschen. „Natürlich wissen die, dass das fiktionale Personen sind.“

Trotzdem schließe man eine Beziehung mit ihnen. „Man hat einfach ein Interesse daran, wie es weitergeht“, sagt Schlütz. Wenn eine Serienfigur dann aussteige, könne einen das traurig machen. Insbesondere wenn Figuren sterben, könne einem das nahegehen, das sei dann natürlich auch entsprechend inszeniert.

Man könne mitunter ein Phänomen beobachten, das sich „Parasocial Breakup Distress“ nenne. Als bei „Game of Thrones“ etwa Jon Snow gestorben sei - auch wenn seine Geschichte später anders weitergegangen sei -, habe eine Studie die Reaktionen bei Twitter untersucht und sie verschiedenen Stufen des Trauerns zuordnen können, wie sie die Forscherin Elisabeth Kübler-Ross beschrieben hatte.

Andere Menschen wiederum freuten sich vielleicht, dass nun neue Figuren auftauchen, sagt Schlütz. Manchen Serien bekomme es gut, wenn immer mal wieder der Cast ausgetauscht werde. Ihre persönliche Lieblingsserie ist „Emergency Room“. „Und da war vom Originalcast am Ende nur noch eine einzige Person übrig.“ Das Team habe es immer wieder geschafft, tolle neue Leute in die Serie zu schreiben.

Wenn einen der Abschied einiger Figuren stressen kann, warum tun Menschen sich Serien dann überhaupt so gerne an? „Ich glaube: Genau deswegen“, sagt Schlütz. „Nur weil uns etwas stresst und emotional vielleicht in dem Moment negativ berührt, sind wir ja trotzdem unterhalten.“ Man schaue sich auch Horrorfilme an. Oder Filme, die einem Angst machten oder bei denen man sagen könne: „Ach, ich habe mal wieder so richtig schön geheult.“

„Das ist natürlich sehr viel angenehmer, das am Fernseher, im Kino oder wo auch immer zu erleben als im wahren Leben“, sagt Schlütz. Bei „Grey’s Anatomy“ etwa würden wichtige Themen verhandelt - sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, sei wichtig. Es sei gut, auch über die eigene Sterblichkeit nachzudenken und darüber zu sprechen. In der Serie sterbe dann aber eben nicht jemand aus dem eigenen Leben, sondern man sehe aus sicherer Entfernung vom Sofa zu.

Auf das Wie kommt es an

Meredith Grey geht, „Grey’s Anatomy“ geht weiter. Wie weiter, wird die entscheidende Frage für die Macher sein. Und wie erfolgreich weiter? Bislang hat die Serie alle Abgänge verkraftet. Was sicherlich auch am Genre liegt, Krankenhaus-Serien gelten als sichere Sache. Jeder neue Patient bringt neuen Inhalt, und die Figuren im Krankenhaus-Personal lassen sich wie Schachfiguren hin und her schieben. Binnenhandlung und Rahmenhandlung gehen ineinander über. Es braucht wenig an Erklärung oder an dramaturgischen Kniffen, um den Ablauf plausibel zu halten.

„Die Schwarzwaldklinik“ um den göttergleichen Professor Brinkmann, gespielt von Klausjürgen Wussow, hat gezeigt, dass auch das deutsche Fernsehen Herz und Schmerz in der Klinik kann. Im Erfolg, jedenfalls an Dauer und Länge, überragt die MDR-Produktion „In aller Freundschaft“ alle Krankenhaus-Serien. Seit Oktober 1998 im Programm, läuft aktuell die 26. Staffel im Ersten. Das Suchtpotenzial fürs Publikum ist längst nicht ausgeschöpft und die Heilungskräfte in der Sachsenklinik nicht aufgebraucht., bei allem Leid, das die Patienten und das Personal umflort.

Ehrlich, wer möchte nicht in der Sachsenklinik behandelt werden?

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: