© dpa

Verkehrsprojekt: Weine, Mosel, weine!

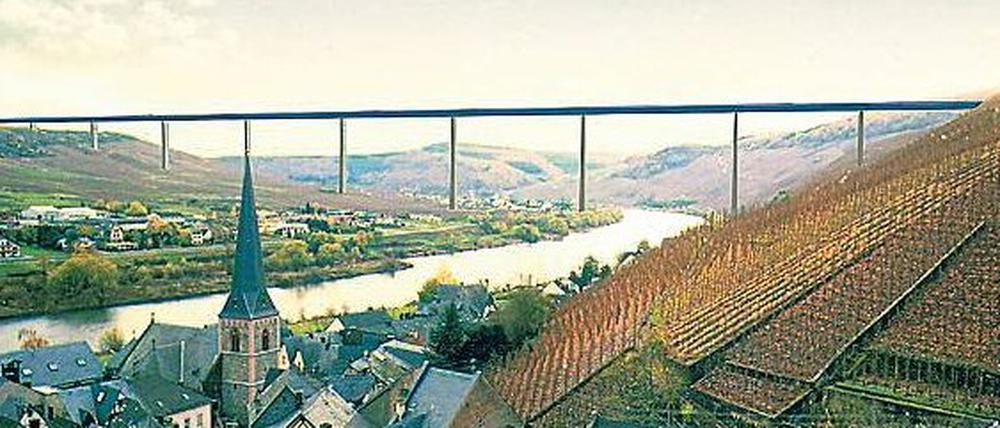

Sie nennen es "das Monster". 160 Meter hoch, 1,7 Kilometer lang und wie mit dem Lineal durch die Landschaft gezogen. Nicht irgendeine Landschaft, sondern das Moseltal. Hier soll eine Autobrücke entstehen, quer durch die Spitzenlagen des deutschen Rieslings. Wie ein 40 Jahre altes Verkehrsprojekt den Zorn der Weinwelt weckt

Stand:

Wenn Ernst Loosen aufgeregt ist, fangen seine Hände an zu fliegen. Dann flattern sie nach rechts und links. Dann zeigen sie hinaus durchs Fenster, weil da draußen, ja, genau da draußen, gleich um die Ecke, da passiert jetzt gleich ein Unglück. Und wenn er, der Winzer Ernst Loosen, und die anderen nicht eingreifen, dann ist dieses Unglück nicht mehr aufzuhalten.

Da draußen, vor dem Fenster des Wohnzimmers, in dem Ernst Loosens Hände an diesem Frühlingstag so viel zu tun haben, fließt die Mosel. Träge treibt sie dahin, gelassen. Aber das ist nicht immer so. Die Mosel ist ein kapriziöses Wesen. Tritt über die Ufer, wird zum reißenden Strom. Und hat sich ja seit Urzeiten schon als Kraftprotz gezeigt, sich hineingefressen in die Schieferberge und eine Landschaft modelliert, die ein dramatisches Naturwunder ist: schroffe Steilabfälle in tiefe Täler, wirre Schleifen, ein Schlangenfluss wie kein anderer. Postkartenpanorama.

Genau mit diesen tiefen Tälern hat die Aufregung von Ernst Loosen zu tun. Denn hier neben seinem Weingut, zwischen den Orten Bernkastel und Ürzig, soll in Zukunft eine Brücke von einer Talseite zur anderen führen. Aber keine gewöhnliche Brücke, „ein Monster“, sagt Loosen, und seine Hände fahren durch die Luft, „ein Wahnsinn“.

Der Wahnsinn ist in der Tat keine Kleinigkeit, 160 Meter hoch, 1,7 Kilometer lang, ein gigantischer Betonbau mit dem Charme der 60er Jahre, wie mit dem Lineal durch die Landschaft gezogen. Kostenpunkt: 270 Millionen Euro, mindestens, denn solche Großprojekte kosten am Ende gerne mehr. „Hochmoselübergang“ heißt das Projekt, Teil des vierspurigen Schnellstraßenausbaus B50 von der Eifel zum Hunsrück, geplant seit 40 Jahren, verschoben seit 40 Jahren, umstritten seit 40 Jahren.

Natürlich wäre dieser Streit nur halb so groß, wenn diese Brücke irgendwo anders in Deutschland stünde. Aber es ist eine Moselbrücke. Und wo die Mosel ist, da ist Wein – seit Römerzeiten. Gerade hier, wo Ernst Loosen sein Weingut hat, liegt die größte zusammenhängende Rebfläche Europas. Und eine der berühmtesten. „Wehlener Sonnenuhr“, „Zeltinger Himmelreich“, „Bernkasteler Doctor“ – Namen, die bei Weinfreunden schon vor dem ersten Schluck einen Rausch auslösen. Spitzenlagen, die es mit den edelsten der Welt aufnehmen, Flaschen, die 1000 und mehr Euro kosten können, gefragt von Kalifornien bis Neuseeland: German Riesling.

Gerade hier, durch die Landschaft des guten Geschmacks, soll nun diese Brücke führen. Soll ihre 16 Meter breiten Betonpfeiler auf die Hänge setzen und ihre Schatten auf die Reben werfen.

Und das mit der Brücke, das ist noch nicht alles. „Da oben“, sagt Winzer Loosen im weiß-blau karierten Hemd, schüttelt vor Empörung die langen, braunen Locken und hebt die Hände himmelan, „da oben geht sie dann weiter, die Straße“. Genau über den Bergrücken soll sie führen, direkt auf dem Kamm, in unmittelbarer Weinnachbarschaft. „Das macht alles kaputt“, sagt Loosen. Viele sagen das. „Schildbürgerstreich.“ Jemand hat auf einen Felsen hoch über dem Tal gesprüht: Die Mosel weint.

Natürlich gibt es längst eine Bürgerinitiative, die die Tränen trocknen will. Nicht gerade eine riesige Truppe. Nur 30 Aktivisten bilden den harten Kern. Ein paar Hundert können sie mobilisieren, wie etwa am 27. April 2009 zum ersten Spatenstich. Wichtige Leute kamen angereist, Kurt Beck, der Ministerpräsident, Wolfgang Tiefensee, damaliger Verkehrsminister, Hendrik Hering der Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, der auch für den Weinbau zuständig ist. Sie alle haben Reden gehalten, über die Brücken, die verbinden, aber zum eigentlich Anlass, zu besagtem Spatenstich, ist es dann doch nicht gekommen. Weil solche Symbolzeremonien heute nicht mehr mit dem Spaten vorgenommen werden, sondern mit dem Bagger. Aber den hatten just in diesem Moment ein paar von der Bürgerinitiative besetzt und laut gelacht.

In der Folgezeit allerdings hatten sie dann immer weniger zu lachen. Denn bald hob allenthalben ein fleißiges Bauen an: hier eine Trasse für einen Zubringer zur künftigen Schnellstraße, dort ein Betonübergang, der ein kleines Flüsschen queren soll. Und oben auf dem Bergkamm haben sie schon tiefe Krater in die Erde geschlagen. Vollendete Tatsachen nennt man so etwas.

Die vollendeten Tatsachen haben nicht nur in der Natur ihre Spuren hinterlassen. Sondern auch bei den Leuten an der Mosel. So viele Jahre, so viele Kämpfe. Und so viele Enttäuschungen. Mehr als 2300 Eingaben haben sie gemacht, ringsum aus den Städten und Dörfern, bis vors Bundesverwaltungsgericht haben sie sich geklagt und – nach anfänglichen Erfolgen – immer wieder verloren. Der Rechtsweg ist erschöpft, und viele, die einst gemeinsam gestritten haben, sind es mittlerweile auch.

So stoßen die von der Bürgerinitiative oft auf taube Ohren, wenn sie ihre Argumente und ihre Glaubenssätze gegen die Brücke wiederholen und wiederholen. Dass das Projekt den Wasserhaushalt der Weinberge kippen kann und das Mikroklima. Dass die instabilen Hänge – schon heute kann man in Häusern Risse sehen – bei den Bauarbeiten ins Rutschen geraten. Dass die Verschandelung der Landschaft durch das Monstrum die Touristen verjagen werde. Und dass die Brücke für den Verkehr überhaupt keinen Vorteil bringt, zumal nicht für den Fernverkehr. Schließlich ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Reihe schnellerer Verbindungen entstanden. Warum also bloß diese Brücke?

Die Bürgerinitiative glaubt die Antwort zu wissen. Im Grunde gehe es nur um einen besseren Anschluss an den Regionalflughafen Hahn, seit Jahren ein Sorgenkind der Landesregierung, seit Jahren in den roten Zahlen. Und dieser Flughafen gehört zu 82,5 Prozent dem Land Rheinland-Pfalz. Darum also diese Brücke, sagen sie bei der Bürgerinitiative.

Argumente, die im Riesling-versessenen Ausland mehr Interesse finden als in Deutschland. Die „New York Times“ hat über die Pläne berichtet, das „Wallstreet Journal“, die „Financial Times“, der „Guardian“. „Wo ich auch hinkomme“, sagt Winzer Loosen, „die erste Frage heißt immer: ,How is the brigde doing?’“ Nur hierzulande blieb es still.

Seit kurzem beginnt sich das zu ändern. Denn plötzlich gab es prominente Unterstützung. Hugh Johnson, der Weinkritiker („Der kleine Johnson“, Auflage 3,5 Millionen) kam an die Mosel gereist und sprach grimmige Worte: „Vandalismus, Verbrechen.“ Stuart Pigott, Wein-Kolumnist der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, nicht minder erzürnt, blies zur Revolte: „Ich rufe zum Aufstand auf!“ Ganz ohne Wirkung ist das nicht geblieben. Vor wenigen Tagen erst hat der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags eine Eingabe der Bürgerinitiative zur Prüfung angenommen. Und am kommenden Sonntag soll die Botschaft bei einer Protestveranstaltung die Berliner Politik erreichen. Die Grünen-Politiker Joschka Fischer und Renate Künast haben ihr Kommen zugesagt.

Fünf Bahnstunden südlich der Hauptstadt versteht einer in seinem Mainzer Amtszimmer die rheinland-pfälzische Welt nicht mehr. „Es ist doch alles entschieden“, sagt Wirtschaftsminister Hendrik Hering, „das ist nicht mehr zu stoppen.“ Prozesse und Gutachten, Gutachten und Prozesse, einmal muss es doch genug sein. Ein Zurück sei undenkbar.

Im Übrigen sei die Schnellstraße „von herausragender Bedeutung“, eine attraktive Verbindung, die „enorme Impulse für die Region“ bringe und in Zukunft Tausende von Arbeitsplätzen. Und einen Aufschwung des Tourismus obendrein. 90 Prozent der Bevölkerung seien deshalb für die Straße. Was für ein Unsinn also, dieser neu entflammte Widerstand.

Aber die Vorwürfe der Kritiker? Die Rutschgefahr, die Störung der Wasserflüsse, die fehlende Zeitersparnis? Da nähert sich die Gesichtsfarbe des Ministers ein wenig der seines grauen Anzugs, weil er nun noch einmal sagen soll, was er schon so oft gesagt hat. „Da ist nichts dran“, sagt er, und noch einmal beschwört er die Gutachten, „mehr als 60“ seien es! Was man denn noch alles tun solle? Aber eins will er jetzt doch noch betonen: Schneller als die anderen Verbindungen sei die Straße allemal; keine andere sei so leistungsfähig wie die neue B50. Und die Sache mit dem Flughafen? „Ein erfreulicher Nebeneffekt“, sagt der Minister. Aber man würde die Straße auch ohne ihn bauen. Nein, damit das endgültig und abschließend und definitiv klargestellt ist: „Es gibt eben Dinge, die sind entschieden.“

Die Wahrheit an den Moselhängen. Die Wahrheit im Mainzer Ministerium. Sie scheinen sich schwer miteinander zu vertragen. Vielleicht dient es der Wahrheitsfindung, einen kleinen Abstecher in die Stadt Trier zu unternehmen. Da sitzt Heiner Monheim, Professor für angewandte Geografie, Raumentwicklung und Landesplanung, in seinem Universitätsbüro und ist auf den ersten Blick beinahe unsichtbar. Verschwindet hinter einem Berg von Büchern, versinkt zwischen Türmen von Papieren.

Aber so unsichtbar er ist, so unüberhörbar ist er doch. Denn Heiner Monheim liebt deutliche Worte. „Die Straße“, beginnt er, „ist ein Stück aus dem Tollhaus.“ Völlig überflüssig. Und zum Beweis kramt er ein wenig in der Geschichte dieses Projekts. Jahrelang habe das Land versucht, die Straße von einem privaten Betreiber bauen zu lassen und über Mauteinnahmen zu finanzieren. Und jahrelang sei man damit gescheitert. Weil sich einfach kein Investor fand, keiner, der sich Profit davon versprach. Weil es, sagt Monheim, hier viel zu wenig Verkehrsaufkommen gibt. Mit vier Millionen Einwohnern ist Rheinland-Pfalz nicht gerade dicht besiedelt. Nichts belege besser, dass dies eine Straße sei, die eben keiner brauche. Erst recht nicht dieses „pharaonenhafte Ding“.

Aber, und nun ergreift den Professor die Leidenschaft seiner Profession, dieser Wahnsinn beschränke sich ja nicht nur auf die Mosel, dieser Wahnsinn hat Methode. „Es gibt keine Ecke mehr in Deutschland, die nicht komfortabel über Straßen zu erreichen wäre. Trotzdem werden dem Straßenbau immer noch Milliarden hinterher- geworfen.“ Ausbau statt Neubau – das seien die Lippenbekenntnisse der Politiker seit Jahren. Getan aber werde das genaue Gegenteil. Verkehrspolitik sei ein Selbstbedienungsladen für die Bauwirtschaft. „Den Lkw wird der rote Teppich ausgerollt, gleichzeitig wird das Schienennetz der Bahn seit 30 Jahren geplündert.“ Und aus der Leidenschaft wird Zorn: Mitten durch die Kulturlandschaft der Reben diese Straßen zu schlagen, das wäre genauso, „als wollte man eine Autobahn durch den Kölner Dom ziehen“.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: