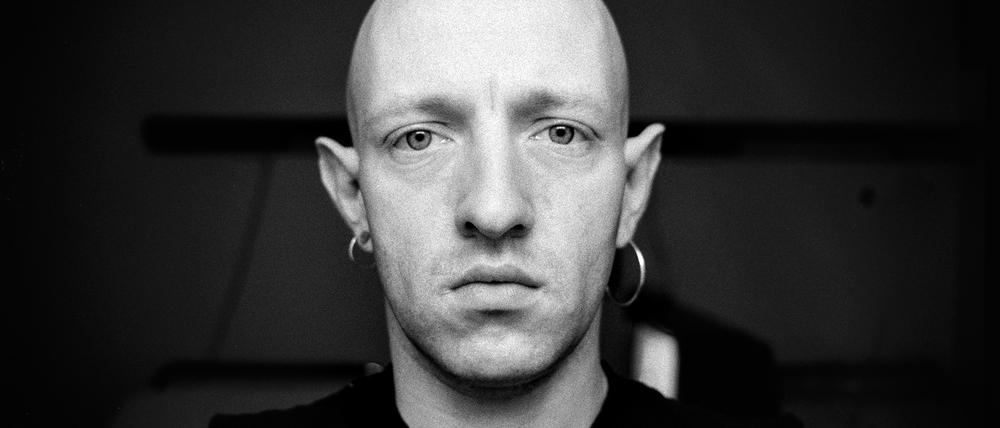

© Jürgen Baldiga/Salzgeber

Dokumentation „Baldiga – Entsichertes Herz“: Kunst und Sex als Lebensinhalt

Im West-Berlin der Achtziger wurde der Fotograf Jürgen Baldiga zum Chronisten der schwulen Szene. Nun zeichnet Markus Stein sein kurzes Leben in einem Dokumentarfilm nach.

Stand:

Die Mauer ist weg und Berlin in Ekstase. Doch dem schwulen Künstler Jürgen Baldiga ist nicht zum Feiern zumute: Seine HIV-Infektion zeigt sich im Winter 1989 in ihrem vollen Ausmaß: Fieber, Lungenentzündung, Kaposi-Sarkom. Er kommt ins Krankenhaus und wieder raus.

Trotzdem hält Baldiga eisern an seiner Leidenschaft für das Fotografieren fest und porträtiert sich selbst – zur Not mit Kotzschüssel oder blutunterlaufenen Augen. Seine Schwarz-Weißaufnahmen bilden zusammen mit Auszügen aus seinen Tagebüchern den Kern von Markus Steins Dokumentarfilm „Baldiga – Entsichertes Herz“, der das Leben und Sterben des Künstlers nachzeichnet.

Aufgewachsen als Bergarbeiter-Sohn in Essen, kommt Baldiga 1979 als 19-Jähriger nach West-Berlin. Wie zu Hause arbeitet er zunächst als Koch und Stricher. Doch das ist ihm bald zu wenig, er will Künstler sein, versucht sich als Dichter und Performer – bis er die Fotografie für sich entdeckt und das Außenseiter-Dasein als sein Motiv.

In seinem Tagebuch schreibt er: „Ich bin an Menschen interessiert, die am Rande der Gesellschaft stehen und ihre Mitte gefunden haben.“ Häufig kommen sie aus dem eigenen Umfeld, immer wieder setzt er sich auch selbst ins Bild, oft nackt oder mit seinen Partnern. Die Dokumentation ist reich bestückt mit Schwanz-Bildern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Sex ist Baldigas zweite große Leidenschaft. Er verkörpert den Begriff Lebenslust geradezu, geht regelmäßig auf Klappen und in Darkrooms „Kunst und Ficken – das ist mein Leben“, schreibt er im Tagebuch. Doch dann infizieren er und sein damaliger Freund sich mit HIV. Im November 1984 bekommen sie das Testergebnis, gehören zu den frühen Betroffenen, als das Wissen über das Virus noch gering, die Stigmatisierung der Infizierten aber groß ist. Auch innerhalb der schwulen Community.

Dass sich viele Infizierte deshalb isolieren, regt Baldiga auf. Er selbst geht offen damit um, positiv zu sein. Nach einer Weile nimmt er auch seinen promisken Lebensstil wieder auf. Das Fotografieren betreibt er von da an mit größerer Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit – und wird zu einem bedeutenden Chronisten der West-Berliner Schwulenszene.

Regisseur Markus Stein hat wie bei seinem Dokumentarfilm „Unter Männern – Schwul in der DDR“ wieder mit Ringo Rösener zusammengearbeitet. Durch ihn erfuhr er von den 40 unveröffentlichten Tagebüchern Baldigas, die wie dessen gesamter Nachlass im Schwulen Museum Berlin liegen. Es ist ein großes Verdienst von „Baldiga –Entsichertes Herz“, diesen Schatz nun teilweise zugänglich gemacht zu haben.

Das von Aron Neubert transkribierte Tagebuch mit Baldigas schwungvoller Handschrift kommt immer wieder ins Bild. Der Sound seiner kurzen, klaren, oft schonungslosen Sätze wird durch Sprecher Maurice Läbe lebendig.

Ergänzt hat Stein das Archivmaterial durch einige Spielszenen sowie Interviews mit Baldigas Schwester und Weggefährt*innen. Leider erfährt man deren Namen erst im Abspann, doch ihre Erinnerungen an den Fotografen und seine Zeit bereichern das Porträt sehr, das seine Premiere im diesjährigen Berlinale-Panorama feierte.

Mit dabei war Timo Lewandowsky alias Tima die Göttliche, die auf der Bühne wie im Film von den Drag Queens aus dem SchwuZ-Umfeld erzählte, die sich damals selbstbewusst Tunten nannten. Politischer und oftmals etwas trashiger im Look als Zeitgenossinnen wie Mary und Gordy setzen sie sich zum Beispiel für Aidskranke ein.

© Schwules Museum Berlin, Leihgabe Aron Neubert

Jürgen Baldiga hat die Tunten ausgiebig fotografiert und sich dabei mit einigen von ihnen angefreundet. Besonders nahe stand er Melitta Sundström, von der er einige ikonische Porträtaufnahmen gemacht hat. Als sie im Auguste-Viktoria-Krankenhaus in seinem Nachbarzimmer stirbt, ist er fassungslos, schreibt den Satz „Melitta ist tot“ dutzende Male in sein Tagebuch.

Seinen eigenen Tod konnte er bis 1993 hinauszögern; seine Fotos trugen noch entscheidend zur Sichtbarkeit von Aidskranken bei. Und so ist „Baldiga – Entsichertes Herz“ knapp drei Jahrzehnte später nicht zuletzt eine Mahnung, die HIV-Prävention weiter ernst zu nehmen. Dass in Berlin derzeit aus Spargründen Testwillige bei queeren Projekten abgewiesen werden müssen, ist skandalös – und beschmutzt das Andenken an die vielen Aidstoten der Stadt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: