© picture alliance/DeFodi Images/Gints Ivuskans

„Ein entmutigendes Signal an Überlebende“: Lettland im Streit über Gewalt gegen Frauen

Tränen im Parlament, ein Veto des Präsidenten – und ein Land im Streit über Frauenrechte. Wohin steuert Lettland nach dem geplanten Austritt aus der Istanbul-Konvention?

Stand:

„Meine Mutter trug oft eine Sonnenbrille, weil mein Vater sie verprügelte“, sagte Agita Zariņa-Stūre Ende vergangener Woche im lettischen Parlament. Die 54-Jährige ist seit dieser Legislatur Abgeordnete der in Riga regierenden Partei „Neue Einheit“ (Jaunā Vienotība, JV). Diese Rede wird ihre bislang wichtigste sein.

Mit tränenerstickter Stimme und persönliche Erlebnisse schildernd wollte sie ihren Kolleginnen und Kollegen in der Saeima klarmachen, welche weitreichenden Folge der bevorstehende Beschluss haben würde. „Das ist kein Spiel.“

Doch Zariņa-Stūres eindrückliche Warnung verhallte.

Am vergangenen Donnerstag beschloss Lettlands Parlament den Austritt aus der sogenannten Istanbul-Konvention des Europarats zum Schutz von Frauen gegen Gewalt.

Die bestehenden Gesetze Lettlands zur Gewaltprävention und zum Opferschutz bleiben weiterhin in Kraft.

Inete Ielīte, Leiterin des Dachverbands lettischer Frauennetzwerke

„Die Entscheidung des Parlaments, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen, wird vor allem symbolische und politische Folgen haben – weniger unmittelbare rechtliche“, sagt Inete Ielīte. Sie leitet den Dachverband der lettischen Frauennetzwerke. „Die bestehenden Gesetze Lettlands zur Gewaltprävention und zum Opferschutz bleiben weiterhin in Kraft, da die meisten Grundsätze der Konvention bereits in der nationalen Gesetzgebung verankert sind.“

Für Inete Ielīte sendet der Austritt vor allem „ein entmutigendes Signal an Überlebende und die Zivilgesellschaft“, zudem schwäche er die internationale Kontrolle.

© Imago/Jakub Porzycki

Doch rechtskräftig wird der Beschluss vorerst nicht. Das Staatsoberhaupt, Präsident Edgars Rinkēvičs, machte am Montag von seinem Recht Gebrauch – und schickte das Gesetz zu einer erneuten Prüfung in der kommenden Legislatur zurück ins Parlament.

Möglich macht das ein Sonderparagraf der lettischen Verfassung: Wird ein Gesetz mit weniger als der Zweidrittelmehrheit im Parlament beschlossen, kann das Staatsoberhaupt eine erneute Debatte darüber fordern – 56 der 100 Saeima-Abgeordneten stimmten vergangene Woche für den Austritt.

Ich würde dies nicht als echten ideologischen Konflikt beschreiben, sondern vielmehr als offensichtlichen Populismus.

Romāns Gagunovs, Politikwissenschaftler, Universität Riga

Die mehr als 13-stündige Debatte Ende vergangener Woche hatte ein Antrag der rechtspopulistischen Oppositionspartei Latvija pirmajā vietā („Lettland zuerst“) ausgelöst, die sich selbst als pro-christlich beschreibt und eigenen Angaben zufolge für vermeintlich traditionelle, also heteronormative, Familienwerte eintritt.

In der seit Wochen laufenden Debatte um einen möglichen Austritt aus der Istanbul-Konvention stützten sich dessen Befürworter immer wieder auf zwei –eigentlich widersprüchliche – Argumente.

Einerseits habe das Abkommen in den vergangenen Jahren ohnehin nichts bewirkt, andererseits gefährde es die traditionellen Werte der Nation.

Erst im vergangenen Jahr wurde der bereits 2016 angenommene völkerrechtliche Vertrag in Riga auch ratifiziert, die Expertengruppe des Europarates für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt Grevio stellte Riga zudem ein positives Zeugnis aus.

Das staatliche Engagement zur Gewaltprävention habe „deutlich zugenommen“, zudem ist der rechtliche Schutz für Betroffene partnerschaftlicher Gewalt verbessert worden.

Rechtspopulisten wettern gegen „Gender-Ideologie“

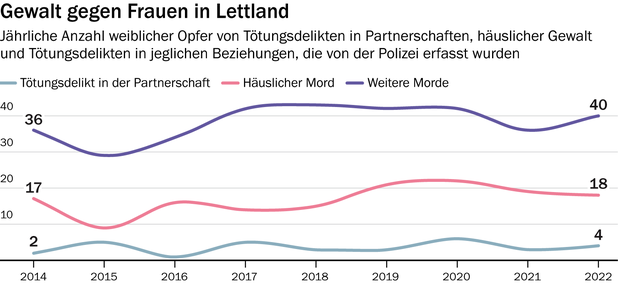

All das ist auch dringend nötig in dem baltischen Land: Angaben des Europäischen Instituts für Geschlechtergerechtigkeit zufolge sind 85 Prozent der Betroffenen partnerschaftlicher Gewalt Frauen, 2022 verzeichnete die Polizei mehr als 150 Vergewaltigungen an Frauen und knapp zwei Dutzend Feminizide.

Dennoch behauptete die rechtspopulistische LPV-Partei zuletzt immer wieder, der völkerrechtliche Vertrag verfolge weniger das Ziel, Gewalt gegen Frauen zu beseitigen, sondern zwinge das baltische Land vielmehr zu „Sozialexperimenten“ wie der gleichgeschlechtlichen Ehe oder geschlechterneutralen Toiletten.

© Imago/Pond5 Images

Kaum überraschend hatte der Parteivorsitzende Ainārs Šlesers die Letten und Lettinnen dazu aufgerufen, sich zwischen einer „natürlichen“ Familie und einer „Gender-Ideologie mit mehreren Geschlechtern“ zu entscheiden.

„Diese Sichtweise wird aktiv in der Rhetorik populistischer Parteien genutzt, die für den Austritt Lettlands aus der Konvention gestimmt haben“, sagt Politikwissenschaftler Romāns Gagunovs von der Universität Riga dem Tagesspiegel. Möglich ist das ihm zufolge auch, weil viele der knapp zwei Millionen Lettinnen und Letten die Details der Istanbul-Konvention kaum kennen.

Konkret erkennt das Abkommen unter anderem Geschlecht auch als ein soziales Konstrukt an, um Geschlechternormen und -erwartungen zu beschreiben, die zu Ungleichheit und Gewalt gegen Frauen führen können.

„Populisten nutzen dieses Unverständnis aus und manipulieren bestimmte Teile der Öffentlichkeit“, sagt Politologe Gagunovs. „Ich würde dies nicht als echten ideologischen Konflikt beschreiben, sondern vielmehr als offensichtlichen Populismus.“

Regierungspartei schloss sich Antrag der Opposition an

Für die LPV-Partei war der vergangene Donnerstag auch deshalb ein berauschender Erfolg, weil die Rechtspopulisten in der Saeima über gerade einmal acht von 100 Sitzen verfügen – Teile der Regierungskoalition, das Bündnis der Grünen und Bauern (ZZS), schlossen sich dem Antrag an.

Das dürfte Evika Siliņa das künftige Regieren kaum erleichtern.

Die 50 Jahre alte Regierungschefin war noch Mitte vergangener Woche eine von etwa 5000 Demonstrierenden in Riga – für das protestschüchterne Lettland eine vergleichsweise hohe Zahl. Mit Trommeln, Parolen und Plakaten mit Slogans wie „Wer liebt, der schlägt nicht“ oder „Hände weg von der Istanbul-Konvention“ versuchten Tausende Hauptstädterinnen und Hauptstädter, die Abgeordneten noch am Vorabend der Entscheidung umzustimmen.

Auch die Regierungschefin zeigte sich kämpferisch: „Wir werden nicht aufgeben, wir werden kämpfen, damit die Gewalt nicht siegt“, sagte sie dem britischen Sender BBC zufolge.

Der Austritt aus einer Menschenrechtskonvention ist einfach nichts, was eine europäische Demokratie tun sollte.

Andris Šuvajevs, Saeima-Abgeordneter

Andris Šuvajevs sitzt für den dritten Koalitionspartner, die sozialdemokratisch-grünen Progressiven, im lettischen Parlament. Er sieht in der erfolgreichen Abstimmung vergangene Woche vor allem „ernst zu nehmende Anzeichen dafür, dass populistische und autoritäre Tendenzen in Lettland an Fahrt gewinnen“ können. „Der Austritt aus einer Menschenrechtskonvention ist einfach nichts, was eine europäische Demokratie tun sollte, und es gibt dafür keinen Präzedenzfall“, sagt er dem Tagesspiegel.

© dpa/Kay Nietfeld

Für viele Beobachterinnen und Beobachter hat der Wahlkampf in Lettland mit der Debatte über Frauenrechte begonnen – obwohl erst im Herbst 2026 neu gewählt werden soll. „Oppositionsparteien versuchen bereits jetzt, Unterstützung zu gewinnen, und setzen daher alle verfügbaren Mittel ein, um Wähler zu mobilisieren“, sagt Gagunovs.

© Grafik: Tagesspiegel/Klöpfel | Quelle: Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen

Dass sich überhaupt ein mehrheitsfähiges Bündnis aus radikalen bis populistischen Oppositionsparteien und einem regierenden Koalitionspartner finden konnte, hat die Regierung dem Politologen zufolge „erschüttert“.

Das Vertrauen der drei Partner ist ohnehin zerrüttet: Bereits Anfang des Jahres kam es zu einer Kabinettsumbildung, nachdem Evika Siliņa drei Minister zum Rücktritt aufgefordert hatte.

Das innenpolitische Klima ist aufgeheizt, die Stabilität der Regierung ist ungewiss.

Romāns Gagunovs, Politikwissenschaftler

Auch bei einem neuen Forstgesetz kommen die Parteien nicht zusammen, zugleich müssen sich die drei Parteien auf einen gemeinsamen Haushalt für das kommende Jahr einigen. Viele glauben, dass lediglich die laufenden Budgetverhandlungen die Regierung zusammenhält.

„Das innenpolitische Klima ist aufgeheizt, die Stabilität der Regierung ist ungewiss“, sagt der lettische Politikwissenschaftler Romāns Gagunovs. Für diese Woche sind weitere Demonstrationen angekündigt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false