© Alwin Lay

„After Images“-Ausstellung in der Julia Stoschek Collection: Die große Bilderstürmerei

Eine Trendwende in der Kunst zeichnet sich ab: die Abkehr vom reinen Sehen. In der Julia Stoschek Collection in Berlin stehen das Hören und Riechen, der Tast- und der Geschmackssinn im Mittelpunkt.

Stand:

Falsch verbunden für die Kunst. Carsten Nicolais Installation „telefunken anti“ (2004) besteht aus zwei Bildschirmen, die mit dem Audiosignal eines CD-Players verkabelt sind. Das ergibt zwei Störbilder, die weitgehend unsichtbar bleiben, weil die Flachbildmonitore zur Ausstellungswand gerichtet sind.

„Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts“, das geflügelte Wort des legendären TV-Showmasters Hans-Joachim Kulenkampff taugt als Motto für die Gruppenschau „After Images“ in der Berliner Julia Stoschek Foundation.

Eine einzige Bilderstürmerei, das Ganze. Von Giovanna Repetto, die Handspiegel mit Filzstift dicht gemalt hat, dass sie nichts widerspiegeln, über Rosa Barba, die einen blanken Filmstreifen durch einen Projektor laufen lässt, bis zu Theresa Baumgartner, bei der Glühlampen zu Signalgebern für Morsecodes mutieren.

Innen im Sammlungsgebäude, aber auch außen auf der Fassade zur Leipziger Straße flackern die Codes. Literaturzitate übrigens – aber wer kann das lesen? Sind wir nicht ohnehin Analphabeten geworden – in einer visuell überfrachteten Kultur? Hier setzt die von Lisa Long kuratierte Ausstellung an, indem sie das Privileg des Sehens vor dem Hören, Riechen, dem Tast- und dem Geschmackssinn infrage stellt.

Flackerlicht, Klang, Duft, möglichst wenig Bilder: Der Ikonoklasmus markiert auch in den Räumen der Sammlerin Julia Stoschek eine Umkehr. Denn in der Regel sind hier Videos und Medieninstallationen zu sehen, während Lisa Long, die künstlerische Leiterin der Foundation, den Stoschek-Schlüsselbegriff der „zeitbasierten Kunst“ nun auf die sonst dem Sehen untergeordneten Sinne bezieht.

In Wahrheit spielen die Sinne zusammen. Deutlich wird das in Chaveli Sifres multisensorischer Installation „Adonia“ (2024), die von intensivem Kampfergeruch dominiert wird. Es genügt nicht, sich die in türkisfarbenes Licht getauchten Glasskulpturen in Form von Gliedmaßen auf der Website anzusehen. Sie sind mit der allmählich verdampfenden Substanz gefüllt, deren Waldaroma die Gedanken lenkt und die Perspektive weitet. Zur Installation gehören auch die an der Wand platzierten Gedichte der aus Puerto Rico stammenden Künstlerin. Sifre will die heilende Kraft von Ritualen auf die Kunst übertragen.

Der Dreiklang „Care, Repair, Heal“ (nach einem früheren Ausstellungstitel im Gropius Bau) bestimmt die zeitgenössische Kunst, und im „therapeutischen“ Kontext deutet sich schon eine allgemeine Abkehr vom Fokus aufs reine Sehen an.

Andererseits suchen Kunstschaffende von jeher nach Alternativen und Erweiterungen, wie das älteste Werk der Schau eindrucksvoll demonstriert: Vor bereits 60 Jahren schuf der Philippino David Medalla seine biokinetischen „Bubble Machines“, die mit Seife und Wasser betrieben werden. Kompressoren lassen auch im Fall seiner „Cloud Canyons“-Skulptur (1963) weiße Blasensäulen durch transparente Plastikröhren aufsteigen, vergängliche Formen, Wülste und Wolken, die sich unablässig verändern, verdampfen.

Medallas Seifenblasengenerator lässt sich durch die von Norbert Pape und Simon Speiser bereitgestellten VR-Brillen betrachten. Nur via „Extended Reality“ kommt deren Arbeit „Touching Clouds“ (2023) zur vollen Wirkung. Zu sehen sind schwebende Punktwolken-Formationen, die mit den Händen berührt, angestoßen oder bewegt werden können.

Durch die Verbindung virtueller Objekte mit realen Werken von Medalla, Lotus L. Kang oder Jesse Stecklow schärfen Pape und Speiser das Bewusstsein dafür, dass unsere Sinne in Außen- und Innenwelten aktiv sind und Verbindungen schaffen. Klassisches Beispiel: der Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine, der den Erzähler in Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ in die selige Kindheit zurückbringt.

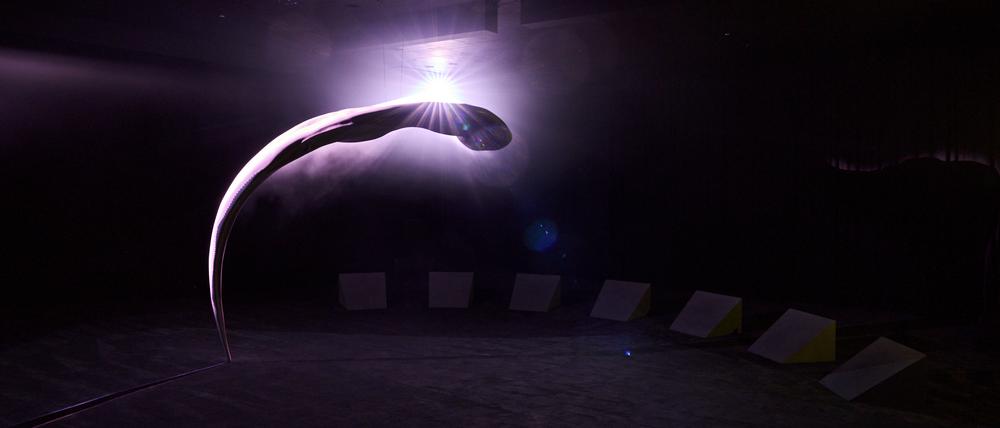

Ins Unheimliche spielt die Landschaft aus Lichteffekten und Sound, die das Duo LABOUR (Farahnaz Hatam und Colin Hacklander) im Kinosaal der Foundation installiert hat. Der „Tower of Silence“ kombiniert Tiefbässe mit diversen Lichtmustern und wurde als Auftragsarbeit für Stoschek konzipiert.

In der Raummitte schwebt eine Skulptur wie ein riesiger Schnabel über den Köpfen. Hatam und Hacklander verweisen auf das Ritual der zarathustrischen Himmelsbestattungen, bei denen die Toten im Freien den Geiern überlassen wurden. Licht und (von Iannis Xenakis inspirierter) Klang sollen an die Grenzen der Wahrnehmung führen.

„After Images“ – was kommt nach dem mutmaßlichen Ende einer Kultur der visuellen Hypertrophie? Versiegt die Bilderflut, sobald das „faktische“ Bild im KI-Zeitalter unser Vertrauen restlos verloren hat?

Man könnte schon mal anfangen: lauschen, riechen, tasten, Nachbilder zulassen. Carsten Nicolai drehte schon vor zwanzig Jahren die Fernseher zur Wand. Gute Idee.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false