© Julia Krahn

Ausstellung von Julia Krahn in Hannover: Ewige weibliche Rollenklischees

Mit der Ausstellung „FrauenBilder“ wagt das Landesmuseum Hannover ein Experiment und platziert zeitgenössische Fotografie zwischen seine alte Kunst.

Stand:

Mit Bildern gegen Bilder kämpfen, das klingt nach einem Widerspruch. Und ein bisschen vergeblich, wenn Julia Krahn 2021 im katholischen Magazin „Cummunio“ über die inszenierten Porträts jener „schmerz- und alterslosen Influencer“ spricht, die Wunden im verletzlichen Selbstbild derer hinterlassen, die sich zum Vergleich herausgefordert fühlen. Was lässt sich einer solchen Industrie der digitalen, völlig überzogenen Vorbilder entgegensetzen?

Krahn antwortet in ihrer Kunst mit Leid, Schmerz und Tod. Und was viel schlimmer klingt als ein uneinlösbarer Anspruch auf Perfektion, wird zum möglichen Ausweg.

Krahns Fotografien hängen aktuell im Landesmuseum Hannover – in einem Haus der Archäologie, Völker- und Naturkunde. Dabei sind Krahns älteste Aufnahmen von Anfang 2000, die meisten viel jünger, doch das Museum für Altertümer hat sich auf ein Experiment eingelassen: Zum ersten Mal lädt es mit der Ausstellung „FrauenBilder“ zeitgenössische Kunst in seine Säle. Und weil die Fotografien mit ihren locker die Epochen überspringenden Sujets so nah an den Themen der historischen Gemälde sind, hängen einige von Krahns Bildern nun mitten in der musealen Dauerausstellung.

© Julia Krahn

40 Fotos zwischen alter Kunst

Zum Beispiel die Stillleben der Künstlerin, die in Aachen lebte, bevor sie 2001 ihr Medizinstudium für die Fotografie aufgab, nach Mailand zog und während der Corona-Pandemie weiter nach Sorrent an den Golf von Neapel.

Ihre Arrangements vor monochromen Hintergründen spiegeln die Atmosphäre der gemalten Pendants im Museum so perfekt, dass manchmal unklar ist, bei welchem von beiden es sich um das neue und das historische Bild handelt. Bis man genauer hinschaut: Krahn tischt längst nicht so opulent wie die flämischen Maler auf, ihre Materialien sind arm und sparsam. Die Ähnlichkeit basiert auf dem ästhetischen Konzept, nach dem sie Pflanzen, Samen und persönliche Objekte in den Bildern anordnet.

Auch der Akt oder die Pietà, die christlich konnotierte Schmerzensmutter, haben die Zeiten ikonografisch überlebt. Wer glaubt, vor allem Letztere habe wegen ihres religiösen Gehalts keinen Bezug mehr zur Gegenwart, dem genügt ein Blick auf Krahns etwas über 40 Fotografien, um zu der Einsicht zu gelangen: Die existenziellen Situationen von heute sind exakt dieselben wie vor tausend Jahren.

Ewiges weibliches Rollenklischee

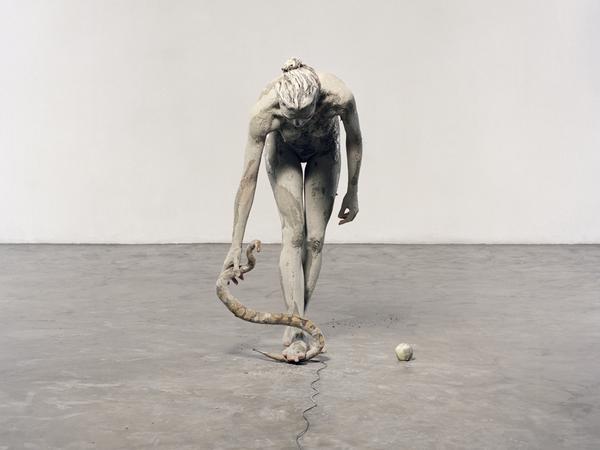

Julia Krahn, Jahrgang 1978, setzt sie fotografisch oft mit dem eigenen Körper in Szene. Als Eva, das verrät der Titel ihres Bildes, hält sie nackt und mit kreidiger Farbe bedeckt, eine Schlange in Zaum. Paradiesisch ist hier nichts, der Garten Eden ein nüchterner Raum mit Betonfußboden, auf dem vorn rechts der Apfel liegt. „Erde zu Erde“ heißt es im Untertitel, als Anspielung auf die Vergänglichkeit des Lebens. Aber Eva alias Julia Krahn triumphiert in ihrer selbstbewussten Rolle zugleich über die Insignien der Erbsünde.

Ihr gegenüber steht mit der Eva von Auguste Rodin eine stattliche Bronze in beschämter Haltung. Ein Relikt aus dem späten 19. Jahrhundert – aber ebenso Vorbild für ein ewiges weibliches Rollenklischee.

© Julia Krahn

Krahn umkreist diesen Zwiespalt. Ihre Ausstellung „FrauenBilder“, in die sie 15 weitere Werke aus der Sammlung des Landesmuseums Hannover mischt, bittet andere ihr verbundene Menschen, darunter enge Freundinnen und die eigenen Eltern, um bildhafte Antworten auf die Frage, wie sehr wir zwischen Individualität und sozialer Prägung schwanken. Den Frauen auf ihren Fotos lässt sie Raum, um eigene Erfahrungen gestisch umzusetzen.

Stille, schöne Porträts

Trennung, Krankheit, Schwangerschaft oder ungewollte Kinderlosigkeit. All das vermittelt sich in den stillen, schönen Porträts, auf denen Frauen jeder Generation ihre innere Verfasstheit auszudrücken suchen. Und obwohl die Posen, zu denen sie in der Serie „33MM“ finden, denen der historischen Gemälde verblüffend ähneln, finden etwa Andrea, Ingrid, Valentina oder Lilia dank ihrer persönlichen Interpretation zu neuen Ausdrucksformen.

Ist dieser Rückgriff auf von christlich-jüdischen Traditionen geprägte Vorbilder nun ein Akt der Aneignung oder ein Verharren in mustergültigen Strukturen? Julia Krahn, die solchen Gedanken einen ebenso präzisen wie emphatischen Rahmen gibt, versagt sich jedes Urteil. Ihre Porträts, die sie als Dialog, als ein Stück Trost und Heilung versteht, bleiben als künstlerische Statements in der Schwebe. Vielleicht, so legen es die aufwändigen Fotografien mit der Mittelformatkamera oder im analogen Großformat nahe, geht es auch gar nicht darum, stets in Polaritäten zu denken.

Möglich, dass beides zusammengehört: die eigene, durchaus feministisch grundierte Zeichensprache. Und das kulturelle Archiv, das sich als universales Muster über die eigene Psyche legt. Es geht um ein Ausloten, immer und immer wieder.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: