© Dorothea Dittrich, VG Bildkunst Bonn 2025

Ausstellungsprojekt zur Frauen- und Lesbenbewegung in der DDR: Auf die Bücherbarrikaden!

Zeitreise mit dem Stuhlkreis: Die Berliner Künstlerin Luise Schröder präsentiert die fotografischen Ergebnisse ihrer Recherchen in Archiven der DDR-Opposition.

Stand:

Auf einer großformatigen Schwarz-Weiß-Wandfotografie sitzen Frauen in einem Stuhlkreis: einige vertieft ins Gespräch, andere in stiller Konzentration. Der Kreis erscheint zugleich als Ort von Austausch und Intimität.

Die Aufnahme, 1988 von einer Teilnehmerin während einer Pause der ersten Lesbenwerkstatt in Dresden gemacht, zeigt einen jener selbstorganisierten Zirkel lesbischer Aktivistinnen in der DDR, die sich Freiräume jenseits staatlicher Kontrolle erkämpften.

Gleichzeitig findet eine Zeitreise statt. Plötzlich scheinen die Frauen die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher unmittelbar anzuschauen, sie ins Gespräch hinein zu ziehen, denn im Raum befindet sich - gebildet aus realen Stühlen - die andere Hälfte des Stuhlkreises. Ein Moment queer-feministischen Widerstands gelangt in die Gegenwart.

Die Berliner Künstlerin Luise Schröder lädt mit „Die Antwort lautet: Nein!“ ein zum Dialog. Unter diesem kraftvollen Titel, der ursprünglich aus „frau anders“ stammt, der einzigen Lesbenzeitschrift der DDR, präsentiert sie im Ausstellungs- und Veranstaltungsort alpha nova & galerie futura die Ergebnisse ihres Rechercheprojekts. Es widmet sich der unabhängigen Frauen- und Lesbenbewegung in der DDR.

Gesprächsräume mussten mühsam erobert werden

Ausgangspunkt bildet Schröders Beschäftigung in den vergangenen fünf Jahren mit lesbischer Literatur und queer-feministischen Zeitzeugnissen. Dabei entstanden unter anderem UV-Drucke auf Glas von historischen Fotografien, die aus Archiven der DDR-Opposition stammen, genauer: der Robert-Havemann-Gesellschaft.

© Luise Schröder, VG Bildkunst Bonn 2025

Fasziniert vom Sonderbestand „GrauZone“ griff Schröder auf Aufnahmen zurück, die unter anderem während der Pausen der ersten Lesbenwerkstatt in Dresden und beim sechsten Jenaer Frauengruppentreffen gemacht wurden – hier liegt auch die Quelle ihres wiederkehrenden Sitzkreis-Motivs. Die fotografischen Dokumente erinnern daran, wie mühsam lesbische Frauen in der DDR ihre Gesprächsräume erst erobern mussten – sei es in säkularen Gruppen oder unter dem Dach der Kirche.

Im Kreis der Stühle verdichtet sich zugleich die Symbolik von Gesprächsrunde und weiblichem Safespace: gemeinsames Innehalten, Reflektieren und Streiten, ausschließlich unter Frauen. In den gemischt homosexuellen Gruppen hatte sich zuvor die männliche Dominanz für feministische Anliegen und Sichtbarkeit als hinderlich erwiesen. Der Austausch von Texten, Ideen, Druckmöglichkeiten und Aufbau von Infrastrukturen wurde für die Frau zu einem Motor der Emanzipation, der ihnen den Schritt aus der Privatheit in die Öffentlichkeit ermöglichte.

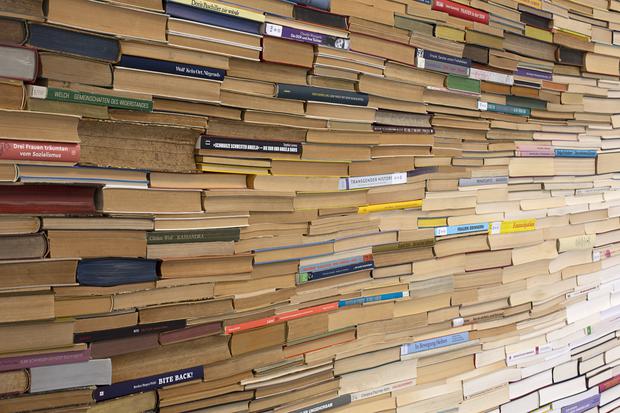

Neben dem Stuhlkreis hat die Künstlerin für die Ausstellung außerdem eine „Bücherbarrikade“ erbaut, eine dichte Struktur aus feministisch-lesbischer Literatur mit Werken von Autorinnen wie Christa Wolf, Elfriede Brüning oder Annett Gröschner. Wer die Barrikade überwindet, gelangt an eine Collage aus Zitaten, Bildern und Notizen, die sich überlagern und dadurch neue Bedeutungsebenen liefern. Schröder nennt es ein „flirrendes Archiv“, das ebenso die Fragilität wie Lebendigkeit kollektiver Erinnerung sichtbar macht.

Die Ausstellung versteht sich als interaktives Forum, das seine Wirkung im Dialog entfalten soll. Begleitet wird sie von einem Programm mit Leseabend, Filmvorführung, Zeitzeuginnen-Gespräch sowie Workshop mit Archivbesuch. Bereits im Aufgang zur Ausstellung verweist das Zitatbanner „Was jetzt geschieht, geschieht uns“ auf die Bedeutung des Schutzes queer-lesbischer Identität – besonders im Angesicht erstarkender rechter Strömungen. Schröder hält die Balance zwischen Sichtbarkeit und Persönlichkeitsschutz, indem sie etwa die Nachnamen der Interviewten unkenntlich macht. Ihre Gesichter bleiben jedoch sichtbar.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: