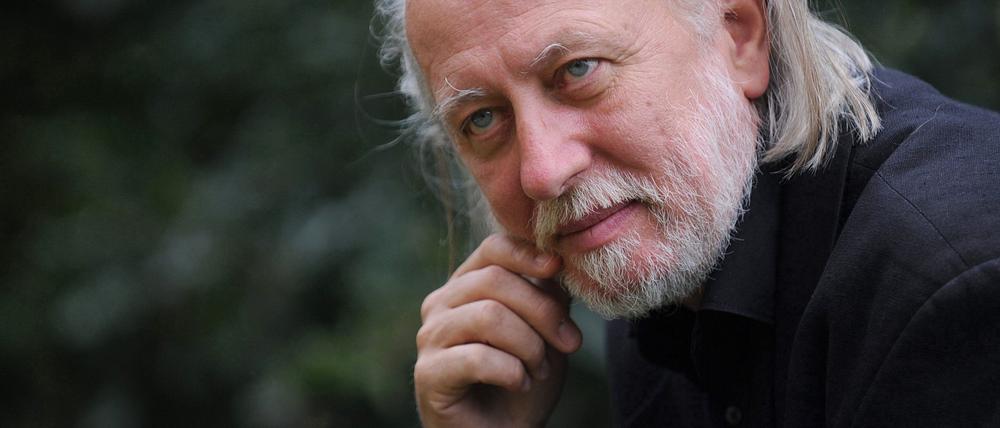

© dpa/GYULA CZIMBAL

Der ungarische Chaostheoretiker: László Krasznahorkai erhält den Nobelpreis für Literatur

Der 71-jährige Ungar László Krasznahorkai wird für ein visionäres Werk ausgezeichnet, „das inmitten eines apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftigt“.

Stand:

Unweit von Budapest, rund 20 Kilometer donauaufwärts, liegt Szentendre, ein pittoreskes Städtchen, das nicht nur die Kulisse für chinesische Tagesausflügler ist, die glauben, hier das wahre Ungarn zu erblicken. Seit diesem Donnerstag um 13 Uhr beherbergt es auch die aufregendste Literaturausstellung der Welt.

In der MűvészetMalom, der Kunstmühle, hat die Kuratorin Zsófia Júlia Szilágyi nämlich auf zwei Stockwerken alles zusammengetragen, was das geistige Universum des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers László Krasznahorkai ausmacht. Dazu gehört, dass die beiden Etagen durch ein einziges langes Schriftband verbunden sind, das die schier endlos vor sich hinwuchernden Sätze seiner Prosa versinnbildlicht.

Wer hier eintritt, verlässt auf einen Schlag das romantische Ungarn, über dessen properes Bild nicht zuletzt ein Autokrat namens Viktor Orbán wacht. Und man begibt sich in jene von seltsamen Transzendenzfunken aufgehellte Düsternis, die seit Krasznahorkais Debütroman „Satanstango“ (1985) nicht aufgehört hat, sich bis in den letzten Winkel der Erde auszudehnen, wenn auch mit zusehends mehr Grimm und bitterer Komik.

Prophet und Visionär

Es war vielleicht prophetisch, die Beklemmungen in den letzten Jahren der Ära von János Kádár so auszugestalten, dass daraus ein allgemeines Modell von Entropie entstand. Aber es ist visionär, wie Krasznahorkai das in die Ordnung einbrechende Chaos und die aus dem Chaos dauerhaft erstehende Ordnung überall zu entdecken vermochte – zuletzt in seinem Roman „Herscht 07769“ (2021) in einem von Neonazis heimgesuchten Ort in Thüringen.

„In den Pausen der Geschichte“, liest man da, um eine winzige Passage aus dem punktlosen 400-Seiten-Roman herauszugreifen, „kriechen sie immer wieder aus der Kanalisation und zerstören, vernichten und erniedrigen alles, was sie erreichen, sie verderben alles, das wertvoll ist, sie versauen, was anderen heilig ist, und mit ihnen verbreitet sich eine Epoche, gegen die es keine Schutzimpfung gibt, denn für uns bedeutet nicht die gesundheitliche Pandemie die größte Gefahr, sondern diese Seuche, deren Symptom es ist, dass sich die Menschen von ihrer schlechtesten Seite zeigen und schwach, unermesslich schwach und unermesslich dumm sind“.

Missglückter Heiliger, argloser Idiot

Florian Herscht heißt das muskelbepackte Riesenbaby, das dem Buch seinen Titel gegeben hat: halb missglückter Heiliger, halb argloser Idiot in der Nachfolge von Dostojewskis Prinz Myschkin. 07769 wiederum steht für die Postleitzahl des fiktiven Ortes Kana. Dort lebt Herscht und schreibt Briefe an eine gewisse Angela Merkel, in denen er ihr beizubringen versucht, dass einer Quantenphysiktheorie zufolge ein Armageddon bevorstehe.

Herscht arbeitet für das Reinigungsunternehmen eines Mannes, der ihn einst aus dem Kinderheim geholt hat und immer nur „der Boss“ heißt. Ein rüde fluchender Neonazi, der zugleich ein Bewunderer von Johann Sebastian Bach ist und ein Laienorchester gegründet hat, die Kanaer Symphoniker.

Die Reinigungsfirma entfernt immer wieder Graffiti von geschändeten Bach-Denkmälern wie in Eisenach, und Bach hat auf Florian Herscht so durchgeschlagen, dass er dessen Musik nach obsessivem Hören innerlich so abrufen kann, dass er Konzerte oder Konserven gar nicht mehr braucht.

Wie so oft bei Krasznahorkai wächst aus einer trügerischen Ordnung heraus, die sich an Bachs musikalischer Architektur aufrichtet, eine Zerstörungswut, die neben schießwütigen Rechtsextremisten auch noch entlaufene Wölfe auf den Plan ruft.

Von dem Mob, der sich in Krasznahorkais Roman „Melancholie des Widerstands“ (1989) auf der Straße einer ungarischen Kleinstadt formiert, ist das auch von der Mentalität her gar nicht so weit entfernt – nur dass hier „Die Werckmeisterschen Harmonien“, wie Béla Tarrs meisterhafte, in Zusammenarbeit mit dem Autor entstandene Verfilmung heißt, eine imaginäre musikalische Struktur vorgeben.

Mit großen Augen in West-Berlin

Gegen die bedrohliche Enge solcher Verhältnisse hat der 1954 in Gyula geborene Krasznahorkai immer wieder buchstäblich das Weite gesucht. Von Szentendre aus, wohin der Jurastudent Mitte der 1970er Jahre zog, verschlug es ihn mit Unterstützung seines Lehrmeisters Miklós Mészöly 1987 mit einem DAAD-Stipendium des Berliner Künstlerprogramms zunächst mit großen Augen und wundersam freier Brust nach West-Berlin, das auch nach der Wende für ihn immer wieder zur Anlaufstelle wurde.

Aber es waren neben dem Erweckungserlebnis der USA und Begegnungen mit Allen Ginsberg und Patti Smith die Reisen in den Fernen Osten, mit denen er das Lähmende seiner Herkunft hinter sich lassen wollte: die Mongolei, ein China, das es nicht mehr gab, und sechs Monate im japanischen Kyōto, aus denen eines seiner hellsten und tiefsinnigsten Bücher entstand: „Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluss” (2003).

László Krasznahorkai ist ein Mann permanenter Unrast. Sie ist es, die das Denken dieses philosophisch wie literarisch und musikalisch gleichermaßen hochgebildeten Kopfes in Gang hält. Die Ausstellung in Szentendre formuliert das so: „Als würden wir uns ständig darauf vorbereiten, mit gesenktem Kopf, verwirrt und ohnmächtig, aufzubrechen. Als würden wir zwischen den parallelen Eisen von Eisenbahnschienen dahinstolpern, mit wild gen Himmel verdrehten Augen. Als würden wir an einer Weggabelung mit den verblichenen Hieroglyphen einer zerknitterten Landkarte kämpfen. Als hätten wir verschwommene Erinnerungen daran, wie die Welt beschaffen sein sollte.“

Von daher ist Krasznahorkai, der heute sowohl in Triest wie in seinem Holzhaus in Pilisszentlászló lebt, auch nur bedingt am Schreibtisch zu finden. Als leidenschaftlicher Peripatetiker komponiert er seine Sätze (beziehungsweise den einen, den er laufend fortspinnt) im Gehen, bevor das Empfangene und rhythmisch und gedanklich x-mal Geknetete zur Niederschrift drängt.

Zwei Bücher dieses produktiven Solitärs stehen auf Deutsch noch aus, und es ist zu hoffen, dass seine Berliner Übersetzerin Heike Flemming, die in Szentendre im Videointerview zu sehen ist, sie bald nachliefern kann. Das eine ist eine ungarische Groteske: „Zsömle Odavan“ (Zsömle wartet) dreht sich um greise Rückzugsfantasien und monarchistische Träume.

Das andere versucht dem Geheimnis der Existenz über das Leben von Schmetterlingen nahezukommen und erscheint am 11. November bei seinem Budapester Verlag Magvetö: „A magyar nemzet biztonsága” (Die Sicherheit der ungarischen Nation). Es enthält unter anderem den wunderbaren, nur auf Anhieb rätselhaft klingenden Satz: „Jeder Schmetterling ist ein Schmetterling, aber nicht jeder Schmetterling ist ein Schmetterling.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: