© Nachlass Kilian Breier, Hamburg/VG BildKunst, Bonn

Avantgarde-Fotograf Kilian Breier: Die Wirklichkeit verschwinden lassen

Kilian Breier war ein radikaler Erneuerer. Seine Fotografie näherte sich der Malerei, er brauchte keine Kamera. Nun ist sein großartiges Werk in einer Berliner Ausstellung zu entdecken.

Stand:

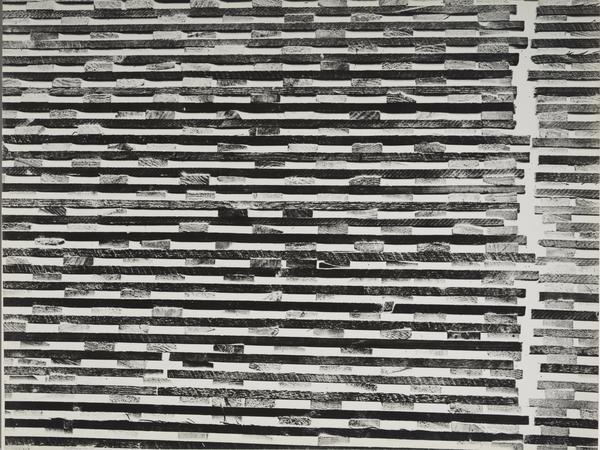

Ein gestreiftes Rätsel. Schmale schwarze Linien und ebenso schmale schwarze Rechtecke fügen sich zum akkurat geschichteten Muster. Aus den Zwischenräumen strahlt es gleißend hell. Ist das eine Mauer? Ein Fußboden, eine Grafik? Tritt man näher an das Bild heran, zeigt sich, dass es sich um die Aufnahme eines Holzstapels handelt.

Bei den Fotos, die Kilian Breier 1957 in einem Sägewerk machte, erkennt man kaum mehr das Material, sondern nur noch die Struktur. Breier war ein Avantgardist, der an der Abstraktion der Wirklichkeit arbeitete.

Neben dem verfremdeten Bretterstapel hängt eine gitterförmige Ansicht von kleinen schwarzen, grauen, weißen Quadraten, zusammengefügt aus Holz-Details. Und ein schwarzes, von weißen Strichen durchzogenes Bild, bei dem unklar bleibt, was das Ausgangsmaterial gewesen sein könnte.

Geheimnis der Machart

„Bei vielen von Breiers Bildern ist es noch immer ein Geheimnis, wie sie genau entstanden sind“, sagt Franziska Schmidt. Sie hat die Ausstellung „Abstrakt Konkret – Materie Licht und Form“ kuratiert, mit der die Alfred Erhardt Stiftung Breiers Werk würdigt. Rund 50 Bilder aus seinem Nachlass sind zusammengekommen, vorwiegend Unikate, die teilweise zum ersten Mal zu sehen sind.

© Nachlass Kilian Breier, Hamburg/VG BildKunst, Bonn

Es ist die erste Einzelausstellung seit einer umfassenden Retrospektive, die noch zu Breiers Lebzeiten 1991/92 in Saarbrücken und Hamburg zu sehen war. Er starb 2011 in Hamburg, wo er von 1966 bis 1999 als Professor für Fotografie an der Hochschule für bildende Künste gelehrt hatte. Schüler beschreiben ihn als charismatische Erscheinung und uneitlen Menschen. An der Vermarktung seiner Werke war er nicht interessiert, sie gelangten nicht in den Kunsthandel.

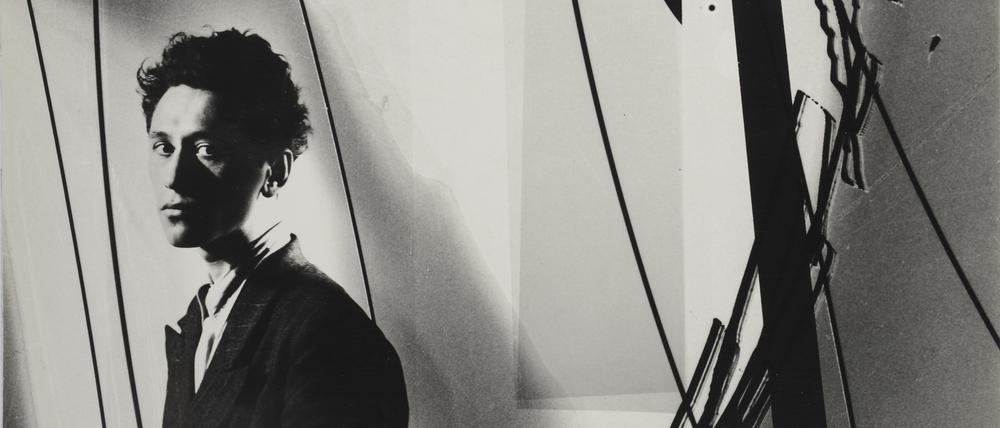

Hager und lockenköpfig, das Gesicht halb verschattet, so blickt Kilian Breier dem Betrachter aus einem 1953 entstandenen Selbstporträt entgegen. Sein Brustbild nimmt nicht einmal ein Viertel der Aufnahme ein, überspannt wird es von einem konstruktivistischen Raumgebilde, das auch eine Skulptur sein könnte. Die sogenannte Kopiermontage kombinierte der Künstler mit Negativ-Chemigrafik, er zeichnete sozusagen mit Foto-Chemikalien.

Zu dieser Zeit hatte Breier, 1931 geboren, gerade einen biografischen Wendepunkt hinter sich. 1952 zog er aus seiner Heimatstadt Saarbrücken, wo er eine Grafiker-Ausbildung begonnen hatte, nach Paris, um freie Malerei an der Ecole des Beaux-Arts zu studieren. Zurück in Saarbrücken schrieb er sich 1953 an der Kunsthochschule für Fotografie ein.

Sein wichtigster Lehrer wurde Otto Steinert, einer der Begründer der Subjektiven Fotografie, bei dem er drei Jahre als Assistent arbeitete. Die Subjektiven Fotografen standen in der Tradition des Bauhauses, wandten sich gegen die Vorstellung, dass Fotografie die Welt objektiv abbilden könne, und stürzten sich beherzt in Experimente.

© Nachlass Kilian Breier, Hamburg/VG BildKunst, Bonn

Karl Blossfeldt hatte sich mit seiner Kamera ganz tief über Stranddisteln, Haarfarne und Mohnkapseln gebeugt. Dabei entdeckte er ihre ornamentale Schönheit, die er in seinem 1928 erschienenen, weltweit wirkmächtigen Bildband „Urformen der Kunst“ präsentierte. Ähnliche Fotos machte etwas später Alfred Ehrhardt, Namensgeber der Stiftung. Auch Kilian Breier nahm Pflanzen auf, allerdings auf eine ganz andere Weise als Blossfeldt.

Surrealistische Märchen

Seine Fotos von Bäumen und Wäldern, die in der Ausstellung einen halben Raum einnehmen, nähern sich der Malerei, fransen aus. Wälder wirken undurchdringlich und unheimlich, das Licht ist hinter hoch aufragenden Baumstämmen und Baumkronen, in denen das Laub zu rascheln scheint, beinahe verschwunden. Surrealistische Märchen könnten dort spielen.

Streng geometrisch konstruiert ist ein Baum-Foto, umgewandelt ins Negativ. Baumstämme und Äste heben sich weiß aus dem tiefschwarzen Hintergrund hervor. Breier begann mehr und mehr „direkt“, ohne Kamera zu arbeiten. Er legte Pflanzen, Blätter, Netze aufs Fotopapier und belichtete sie.

Mit solchen Fotogrammen hatten bereits Bauhauskünstler wie László Moholy-Nagy und Surrealisten wie Man Ray experimentiert. Später vergrößerte Breier einzelne Teile daraus, fügte sie zu malerischen Kompositionen aneinander.

Kilian Breier gehörte zeitweilig zum Umfeld der ZERO-Gruppe und der Konkreten Kunst. „Sein Interesse bestand vor allem an neuen Ideen“, sagt Kuratorin Schmidt. „Wenn sie umgesetzt waren, haben sie ihn schon kaum noch interessiert.“ Breier war radikal. Zu seinen letzten Kunstwerken gehörten leere Fotopapiere, von ihm signiert.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: