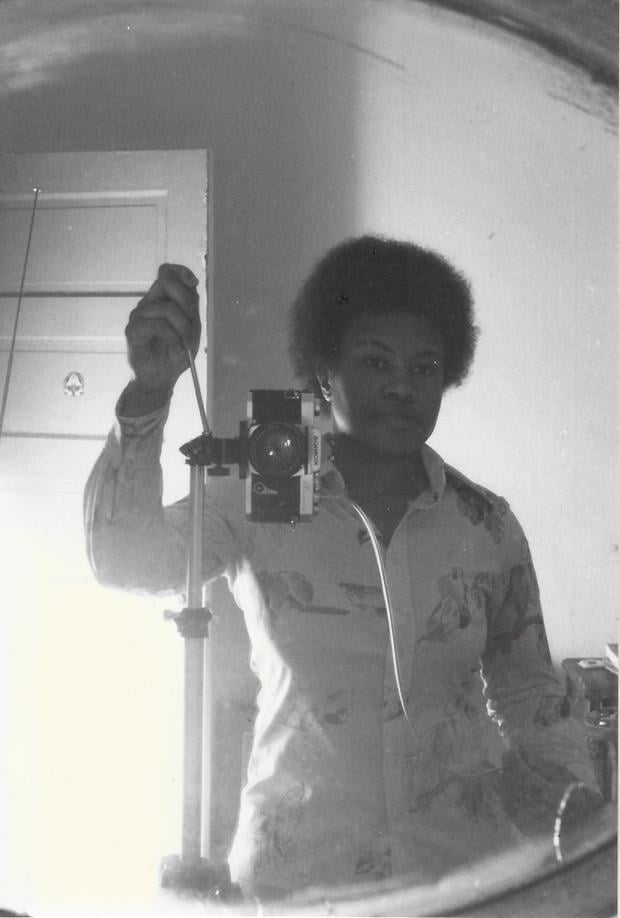

© Courtesy of the Estate of Beverly Buchanan und Andrew Edlin Gallery, New York

Beverly Buchanan im Haus am Waldsee: Scheinidylle in bürgerlicher Nachbarschaft

Das Haus am Waldsee bringt mit den verwitterten Hütten der afroamerikanischen Künstlerin Beverly Buchanan Kontrastprogramm in den Berliner Süden.

Stand:

Was ist beim Rasenmähen am Haus am Waldsee passiert? Warum zieht sich nur eine einzige Mähspur über die Grasfläche wie ein Pfad, der sich im Gestrüpp des Seeufers verliert? Dahinter steht Künstlerin Ima-Abasi Okon, mit einem Beitrag zur Ausstellung „Weathering“, deren Hauptperson die Afroamerikanerin Beverly Buchanan (1940-2015) ist.

Seit sie Direktorin in Berlin-Zehlendorf ist, möchte sie Buchanan ausstellen, erzählt Anna Gritz. Ein langer Prozess liegt hinter ihr und ihren Co-Kuratorinnen Beatrice Hilke und Pia-Marie Remmers, der nicht nur von Finanzierungsproblemen, sondern auch konzeptuellen Bedenken geprägt war. Man musste im Kollektiv arbeiten, denn ein auktorialer Blick auf Buchanan hätte das Werk verfälscht.

Rasenmäher pflügt Spur

Charakteristisch in der Ausstellung sind die gezeichneten und en miniature gebaute „Shacks“ von Buchanan. Mit den Kleinskulpturen aus Karton, Holz oder Blech würdigte die Künstlerin die schlichten, selbstgebauten Häuser der armen Schwarzen Gemeinschaften im Süden. Im Wintergarten etwa ist eine Art Dorfgemeinschaft aus einem knappen Dutzend „Shacks“ aufgebaut. Die in Farbe, Form und Oberfläche individualisierten Häuschen stellen in ihrer Beseeltheit einen direkten Zusammenhang zwischen Architektur und Bewohnern her.

© Courtesy of the Estate of Beverly Buchanan und Andrew Edlin Gallery, New York

Die 1940 in North Carolina geborene Buchanan, die selbst in prekären Verhältnissen aufwuchs, war zunächst im Gesundheitswesen an der Ostküste tätig. Zur akademischen Ausbildung entschloss sie sich erst 1971. Zunächst konzentrierte sie sich auf Malerei. In der Gemäldeserie „Black Walls“ setzte sich die Künstlerin aber schon früh mit zerfallenden Architekturen und einer repressiven Wohnungspolitik in New York auseinander.

Ende der 1970er verließ sie die Stadt, zog in den Süden zurück nach Georgia und entwickelte sich zunehmend zur Bildhauerin. Die im Haus am Waldsee präsentierten „Frustulas“ aus Beton erinnern an Architekturfragmente und spiegeln Buchanans Faszination für das Ruinöse. Ihr ganzes Werk kreist um Zersetzung und architektonischen Verfall.

© Julian Blum

Der Ausstellungstitel „Weathering“ (Verwitterung) umschreibt dies treffend, zumal Buchanan Skulpturen wie die „Marsh Ruins“ später absichtlich der Zersetzung im Außenraum preisgab – hier durch die regelmäßige Überflutung. Verglichen mit den monumentalen Eingriffen eines Robert Smithson praktizierte die in der Bürgerrechtsbewegung aktive Künstlerin eine gleichsam invertierte „Land Art“, die zudem politische Botschaften besaß.

Die Aufstellung der „Marsh Ruins“ in der Nähe von St. Simons Island bezog sich gezielt auf den kollektiven Suizid von Sklaven, einer Igbo-Gruppe, 1803 an der Küste von Georgia. Das Vergehen von Körpern, das Vergessen von Kultur und Geschichte ist zentral im Werk der Künstlerin, wobei die Gleichsetzung von Ding und Mensch bei ihr kein Ausdruck von Fatalismus war. Eher wollte Buchanan demonstrieren, was ruinöse Objekte wie Subjekte alles überstehen und überleben können, gemäß dem Ausruf „Hier bin ich. Ich bin immer noch da!“, wie sie es einmal formulierte.

Stürme überstehen

„Here I am“, sagt auch die lebensgroße Hütte im Gartensaal. Der aus Fundhölzern gezimmerte, wie in Hast errichtete Bau wirkt realistisch, ohne es bei näherer Betrachtung zu sein. Kein erwachsener Mensch passt in die Enge. Der Platz ist so knapp bemessen, dass eine Spüle und ein Tisch mit Stuhl extern platziert sind: Die skulpturale Metapher für katastrophale Lebensverhältnisse erscheint aktuell nicht nur in Hinsicht auf die soziale Schieflage in den USA, die mit Trump nur noch weiter kippt.

Und à propos schräg: Eigentlich passt „Shack South Inside Out“ (1990) so gar nicht in den Festsaal einer Villa aus den 1920ern. Hier kommt Ima-Abasi Okon ins Spiel, die den Interpretationsraum erweitert und die Ausstellungsräume lüftet, indem sie sämtliche Wände mit einem gelblichen Gemisch aus Blütenpollen und Wasser gestrichen hat.

Die Londoner Künstlerin kann als weitere Co-Kuratorin der Schau gelten, hat sie doch einen Raum mit den farbenfrohen Zeichnungen von floralen Motiven Buchanans zusammengestellt. Hier zeigt sich Buchanans helle, optimistische Seite, die auch aus der großen Vitrine mit Dokumentarmaterial im ersten Stock strahlt.

Zudem thematisiert Okon das Scheinidyll des bürgerlichen Kunsthaus-Umfelds mit ihrer Rasenmäher-Intervention. Die Streifenmarkierung im Gras soll nur der Anfang eines Projekts um Besitzverhältnisse und soziale Teilhabe sein. „Freiheit“ ist auch hier und heute relativ, an Bankguthaben und Privilegien gekoppelt.

Aktuell verhandelt Okon mit Villenbesitzern am Waldsee, die sie darum bitten will, ihre Areale zumindest temporär für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der gemähte Pfad könnte dann über das Grundstück der Kunstinstitution hinausreichen. Und noch ein paar mehr Leute dürfen die fantastische Beverly Buchanan und ihr fast nur in Fachkreisen geläufiges Werk kennenlernen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: