© Yan Revazov

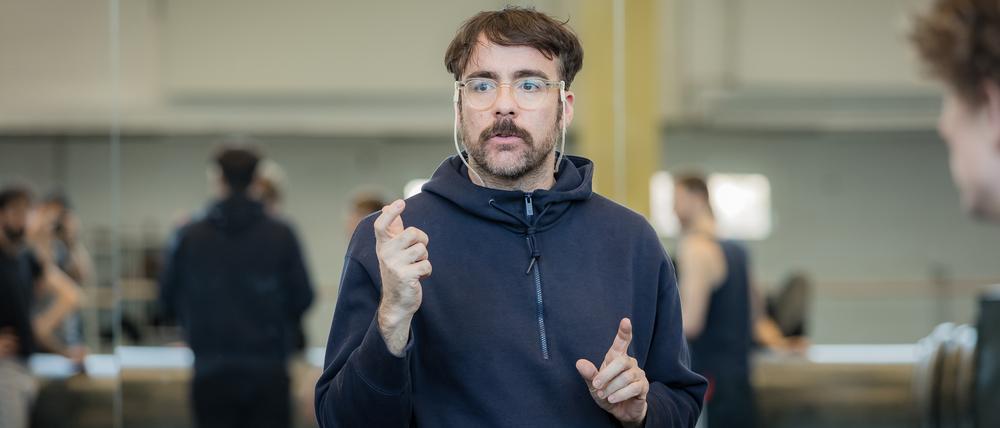

Choreograf Marcos Morau über „Wunderkammer“ für das Staatsballett Berlin: Die Feier des Andersseins

Marcos Morau kreiert „Wunderkammer“ für das Staatsballett Berlin. Der spanische Choreograf gehört derzeit zu den gefragtesten Choreografen Europas.

Stand:

Marcos Morau kommt im schwarzen Sportdress ins Foyer de la Danse gestürmt und sprüht vor Energie. Der Spanier gehört derzeit zu den gefragtesten Choreografen Europas. Momentan erarbeitet er sein erstes abendfüllendes Tanzstück für das Staatsballett. Der Titel „Wunderkammer“ scheint auf die historischen Kuriositätenkabinette anzuspielen, die in der Renaissance entstanden und als Vorläufer der Museen gelten.

Doch Morau nimmt andere Orte in den Blick, die ebenfalls zum Staunen anregen. „Mich hat fasziniert, warum Berlin in der Weimarer Republik zu einem Zentrum für Kabaretts und Nachtclubs wurde. Diese Veranstaltungsorte reichten von kommerzieller, eskapistischer Unterhaltung bis hin zu Bühnen, die gesellschaftliche Normen hinterfragten, politische Themen behandelten und auch marginalisierten Stimmen eine Plattform gaben. Mich interessieren jene, die Raum für Experimente und alternative Lebensstile, aber auch für Spektakel boten. Zusammen spiegelten sie die Ambivalenz der modernen Metropole bei Nacht wider.“ Berlin habe auch heute noch ein brodelndes Nachtleben mit vielen Clubs, die Menschen eine Zuflucht bieten, findet Morau.

© Yan Revazov

In „Wunderkammer“ schlägt er einen Bogen von den Kabaretts der Weimarer Republik zur heutigen Berliner Clubkultur. Er sei eigentlich kein Nachtschwärmer, erzählt Morau. Aber zu der Zeit, als er für das Staatsballett „Overture“ kreierte, hat er schon mal einen Club besucht. „Für mich ist die Nacht eine Zeit der Selbstbeobachtung. Aber ich war nachmittags im Berghain, sonntagmorgens, sonntagabends. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte: Wenn man nicht urteilt, wird man nicht beurteilt. Wenn man andere respektiert, wird man auch respektiert.“

Morau will diese Orte der Gegenkultur keineswegs verklären. Der imaginäre Club, in den er entführt, ist ein Zufluchtsort, aber auch voller Spannungen. „Diese Orte der Nacht können einladend sein. Orte, an denen wir versuchen, gemeinsam gegen das zu sein, was außerhalb der Theaterwelt geschieht, gegen das, was in der Welt geschieht. Aber selbst dort, selbst an diesen Orten, an denen Gemeinschaft zur Pflicht wird, können Konflikte entstehen.“ Es geht ihm um den Kampf zwischen dem Wunsch, die eigene Individualität zu definieren, und der Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Diesen Zwiespalt will er sichtbar machen.

Das Bühnenbild zeigt keinen konkreten Ort. „Ich versuche einfach, Elemente aus der Kabarettkultur, aus der zeitgenössischen Clubkultur des Berghains, elektronischer Musik, der Ästhetik des Unsichtbaren während der Nacht zu übernehmen. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Aber ich möchte sie auch verstärken.“

Die Musik wird diesmal live produziert von der spanischen Komponistin Clara Aguilar und dem Berliner Musiker Ben Meerwein. Sie verbinden elektronische Sounds und Jazz mit Vokalmusik.

Morau ist es wichtig, auch das Ensemble am Kreationsprozess zu beteiligen. „Die Tänzer haben alle einen Choreografen in sich, aber ich muss sie anleiten, ihnen erklären, was der Ton ist, was die Qualität, die Optik des Stücks ausmacht. In den ersten Tagen versuchen wir, herauszufinden, was dieser Ton ist. Wie ist die Bewegung im Kabarett? Wie ist die Arroganz? Wie ist der Rhythmus eines Nachtclubs? Wie ist der Blick in einem Club wie dem Berghain?“

Marcos Morau kommt aus der freien Szene, in Barcelona leitet er das Kollektiv La Veronal. Von den Tänzerinnen und Tänzern des Staatsballetts ist er sehr angetan, sie seien stilistisch sehr vielseitig. Die Chancen stehen also gut, dass bei diesem Dialog zwischen Barcelona und Berlin etwas Wundersames entsteht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: