© Illustration: Promo

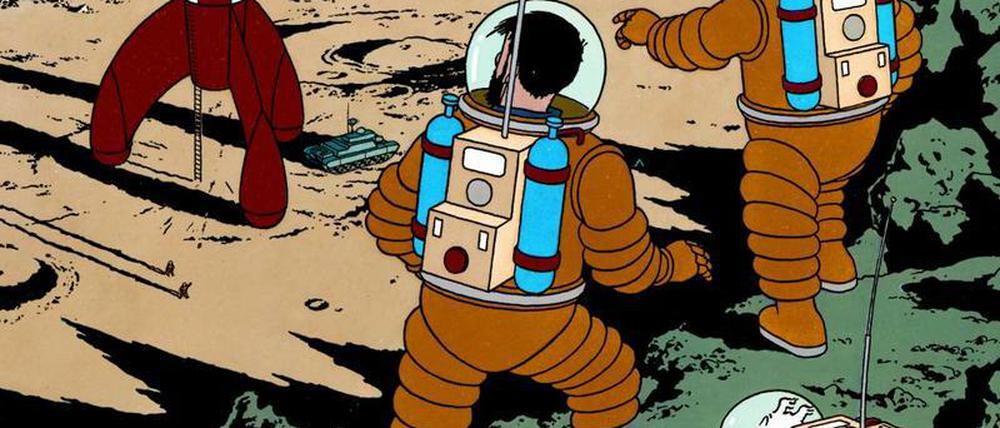

Comics: Der erste Mann auf dem Mond

Reporter und Hund: 120 Millionen Mal verkauften sich die Abenteuer von Tim und Struppi. Tibet, Balkan, Kongo – an jedem Brennpunkt des 20. Jahrhunderts tauchten die Comichelden auf. Ihr Zeichner Hergé wurde 1907 geboren.

Stand:

Der Anfang ist schwarz-weiß. Und Georges Remi, der den rasenden Reporter Tim und seinen weißen Foxterrier Struppi 1929 zum ersten Mal auf dem Brüsseler Bahnhof einen Zug besteigen lässt, ist nur ein unbekannter belgischer Illustrator. Die Reise wird der Auftakt zu einer ungeheuren Erfolgsgeschichte. Erst 1976 kehren „Tim und Struppi“ von ihrer letzten Reise zurück, inzwischen farbig. Georges Remi ist längst durch Umdrehen der Initialen „G. R.“ zu Hergé geworden – ein Mythos der europäischen Comicgeschichte.

In diesen knapp 50 Jahren schickte Hergé seinen Comichelden erst durchs 20. Jahrhundert, schließlich durch die Höhen und Tiefen seines eigenen Lebens. Am Ende wird der Reporter Tim oder Tintin, wie die Comicfigur mit der steilen Haartolle im französischsprachigen Original heißt, immer mehr zum Alter Ego seines Schöpfers. Tim ist in aller Welt populär. Hergé verbindet eine Hassliebe mit der Figur, die ihn berühmt und krank gemacht hat.

„Tintin est mort“, titelte die französische Zeitung „Liberation“ 1983 nach dem Tod seines Erfinders. Davon kann zum 100. Geburtstag Hergés am 22. Mai kaum mehr die Rede sein. 120 Millionen „Tim und Struppi“-Bände sind bisher weltweit verkauft worden. Anfang dieses Jahres widmete das Pariser Centre Pompidou Hergé und dessen Werk eine große Ausstellung. Und vor wenigen Tagen verkündete „The Hollywood Reporter“, dass Steven Spielberg und „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson drei Folgen der Comicserie mithilfe digitaler Computertechnologie verfilmen wollen.

Um Tim herum hat Hergé ein Universum geschaffen, das bevölkert wird von so lebhaften Figuren wie dem fluchenden Kapitän Haddock („Hunderttausend heulende Höllenhunde“), dem tauben Professor Bienlein, dem Slapstick-Detektivduo Schulze und Schultze. Selbst der sprechende Struppi (im Original „Milou“ nach einem Mädchen, in das Hergé in seiner Schulzeit verliebt war), der ihm seit dem ersten Abenteuer treu folgt, beweist mehr Humor als sein Herrchen. Hergé gibt Tim ein Minimalgesicht: Zwei kleine Augen, eine kleine Nase, markant ist allein die Haarlocke. Hergé, der geniale Erfinder der „ligne claire“, eines Zeichenstils, der die Figuren klar begrenzt und ohne Schatten darstellt, reduziert Tim auf das Äußerste. Auf eine detailliertere Charakterisierung lässt er sich nicht ein.

Anders als im expressiven Superheldencomic der Amerikaner stand beim europäischen Comic die Erzählung ohnehin im Vordergrund. „Deshalb sind die Zeichnungen in den klassischen europäischen Comics eher introvertiert“, schreibt der Comicexperte und „FAZ“-Redakteur Andreas Platthaus. „Superhelden stellen etwas aus, europäische Comichelden stellen etwas dar.“ Hergé schuf dieses Ideal des Epischen mit, künstlerisch kam es ihm offenbar entgegen. Kein Zufall, dass die Geschichten, die sich über zwei Bände erstrecken, zu seinen besten gehören: Das Doppelalbum „Das Geheimnis der ,Einhorn‘“ und „Der Schatz Rackhams des Roten“ ist nicht nur eine großartige Abenteuererzählung, sondern witzig, intelligent und wunderschön gezeichnet. Die frühen Bände, die Tim allein ins Zentrum der Geschichte rücken, fallen dahinter zurück.

Die ersten Folgen von „Tim und Struppi“ erschienen ab 1929 im Jugendteil der belgischen Tageszeitung „Le XX. Siécle“, der Name war für ihn Programm: Hergé schildert das 20. Jahrhundert als Abenteuer und Kriminalfall, als politischen Thriller, als Fantasiegeschichte und als Klamauk. An allen historischen Brennpunkten des Jahrhunderts taucht Tim auf wie ein „Forrest Gump“ des Comics. Der Stalinismus, der Faschismus, der Aufstieg Amerikas, das Pulverfass Balkan, der Kampf ums Öl, die Befreiungsbewegungen Südamerikas – Hergé hat die Geschichten vor den meisten echten Reportern erzählt. 16 Jahre bevor Neil Armstrong den Mond betritt, spricht Tim dessen historischen Worte: „Ich stehe auf dem Mond! Zum ersten Mal macht ein Mensch von der Erde Schritte auf dem Mond!“

Auch hier zeigt sich Tim als moderner reporter engagé. Er berichtet nicht über Ereignisse, er schafft sie. Der gesichtslose Tim ist dazu geeignet wie kein anderer. Er ist ein Mann ohne Eigenschaften, ohne Familie oder Frau, unter dem blauen Pulli trägt er stets ein unschuldig weißes Hemd.

Doch das weiße Hemd trügt. Nicht immer sind seine Abenteuer, im Rückblick schon gar nicht, politisch korrekt. „Tim in Lande der Sowjets“ ließ Hergé als einziges Heft unkoloriert, und nur widerwillig stimmte er in den 70er Jahren einer Wiederauflage zu. Den Band bezeichnete er wegen seiner naiven, rasant antikommunistischen Handlung später als Jugendsünde: Von seinem Chefredakteur nach Moskau geschickt, um über die Lage in der Sowjetunion zu berichten, wird Tim Zeuge von Terror und Hungersnot. Auf der Flucht vor der Geheimpolizei schleicht er sich bei der Roten Armee ein und entkommt schließlich. Im Zug zurück nach Brüssel wendet sich Struppi zu Tim und sagt: „Die Gefahren sind vorbei! Unser abenteuerliches Leben ist beendet.“ Hier irrt der sonst so kluge Hund.

Auch bei der Überarbeitung von „Tim im Kongo“ 1946 dämpft Hergé den kolonialistischen Unterton: Tim als Lehrer vor einer Schar kleiner schwarzer Schüler redet nun nicht mehr über die Kolonialmacht Belgien, sondern lässt zwei und zwei addieren.

Hergé, der in einem katholischen Elternhaus groß geworden und schon früh bei den belgischen Pfadfindern aktiv war, hatte so gezeichnet, wie er die Welt gesehen hatte: „Wie bei ,Tim im Lande der Sowjets‘ war ich auch beim ,Kongo‘ voller Vorurteile, die aus dem bürgerlichen Milieu stammten, in dem ich verkehrte ... 1930 wusste ich über diese Länder nur das, was die Leute zu jener Zeit erzählten: ,Die Afrikaner sind wie große Kinder ... Sie können sich glücklich schätzen, dass wir jetzt da sind!‘ usw. Und so habe ich diese Afrikaner gezeichnet, im reinsten paternalistischen Geist, ganz so, wie er in jenen Jahren in Belgien vorherrschte.“

Viel schwerer jedoch wog der Vorwurf, Hergé habe während der Besatzung Belgiens mit den Deutschen kollaboriert. Viermal wird der vermeintliche Nazisympathisant nach dem Krieg festgenommen, weil er der von den Deutschen kontrollierten Zeitung „Le Soir“ fünf Folgen „Tim und Struppi“ geliefert hatte. Auch das 1941 publizierte Abenteuer „Der geheimnisvolle Stern“ wirft ein dunkles Licht auf Hergé: Die guten Wissenschaftler kommen aus den Achsenmächten, die hinterhältigen aus Amerika, und der böse Bankier, der alles finanziert, heißt Blumenstein. Hergé hat später die amerikanischen Sternenbanner (bis auf eines) durch neutrale Fahnen ersetzt und Blumenstein, der wie ein „Stürmer“-Jude gezeichnet ist, einen neuen Namen gegeben: Herr Bohlwinkel. Den Vorwurf der Kollaboration wies er stets von sich. Doch erst die Zusammenarbeit 1946 mit dem Résistance-Mitglied Raymond Leblanc beendet Hergés publizistische Verbannung: In der gemeinsamen Zeitschrift „Tintin“ veröffentlicht er nun wöchentlich jeweils zwei Seiten „Tim und Struppi“.

Umgekehrt brachte Hergé Tims antiimperialistischer Impetus im „Blauen Lotus“ (1934), der ihn an Seite der Chinesen gegen die japanische Besatzung kämpfen lässt, in Europa viel Ärger ein. Wegen des Comics wurden sogar japanische Diplomaten beim belgischen Außenministerium vorstellig. Hergés Haltung war hier weniger Ausdruck einer politischen Einstellung als Konsequenz seiner persönlichen Beziehung zu dem jungen chinesischen Künstler Tschang Tschong-Jen, den er in Brüssel kennengelernt hatte.

Doch aus der Kritik an Tims politischem Auftreten zieht Hergé eine entscheidende Lehre. Hatte er für „Tim im Lande der Sowjets“ auf eine einzige Quelle zurückgegriffen – den Bericht eines ehemaligen belgischen Konsuls – und auch Afrika gezeichnet, ohne die Landschaft zu kennen, war es mit einer solchen Oberflächlichkeit nun vorbei. Hergé entwickelte sich zu einem fanatischen Sammler von Zeitungsausschnitten, Postkarten, Autoprospekten, Busfahrkarten, Katalogen für Außenbordmotoren. Wie umfangreich dieses Archiv war und vor allem wie verblüffend direkt dessen Einfluss auf die Zeichnungen, macht das gerade im Carlsen Verlag erschienene Buch „Auf den Spuren von Tim und Struppi“ des britischen Journalisten Michael Farr deutlich: Immer wieder kann Farr Vorlagen aus Hergés Archiv für dessen Zeichnungen präsentieren. Von dem Genfer Hotel Cornavin aus dem „Fall Bienlein“ findet sich im Archiv ein Foto und auch von den Panzerfahrzeugen aus dem „Blauen Lotus“ gibt es Aufnahmen. Alle Uniformen stimmen, jeder Inkaschmuck ist belegt, und Professor Bienleins Mondrakete X-FLR6 ist eine präzise Kopie der V 2 von Wernher von Braun.

Für exotische Szenerien griff Hergé auf „National Geographic“ oder „Paris-Match“ zurück, was näher lag, schaute er sich selbst an: Für den Band „Kohle an Bord“ schiffte er sich mit seinem Mitarbeiter Bob de Moor auf dem Frachter „Reine Astrid“ ein: „Wir mussten versuchen, die Atmosphäre auf See und die besonderen Eigenheiten eines solchen Schiffstyps so wiederzugeben, dass sie wie gelebt wirken.“ Tim wurde so im Laufe der Zeit zu einem imaginären Held in einer realen Welt.

Doch dieser große Aufwand, den Hergé für seine Comicgeschichten zu treiben begann, hatte seinen Preis. Der Perfektionist war zunehmend psychisch überfordert. „Tim, das bin ich!“, sagte Hergé gern, doch in Wahrheit war er das Gegenbild zu seinem unbekümmerten Helden: ein von Depressionen und Selbstzweifeln geplagter Künstler. Völlig erschöpft zeichnet er sich einmal selbst, Papier und Stift verstreut auf dem Boden. Wegen Nervenkrisen muss er immer wieder die Arbeit unterbrechen, manchmal monatelang. Später hält ihn ein psychosomatisches Ekzem vom Zeichnen ab. Mit der Gründung der Hergé-Studios nach dem Krieg wurde wenigstens zeitweise Abhilfe geschaffen. Ein Team junger Zeichner, darunter auch Jacques Martin, der mit seinen eigenen „Alix“-Comics bekannt wurde, unterstützte den Meister. Oft waren sie für bestimmte Bildbereiche abgestellt wie etwa der Luftfahrtexperte, der die Detailtreue der Flugzeuge überwachte.

Doch Hergés Krise bestand nicht allein in seiner Überarbeitung. Er hatte sich in die junge Koloristin Fanny Vlamynck verliebt, und der Schritt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, schien dem Katholiken unmöglich. Seine Verzweiflung äußert sich in dramatischen Albträumen, die Welt um ihn herum war „weiß, nur noch weiß“. In der Schweiz lässt sich Hergé von Professor Ricklin, einem Schüler C. G.Jungs, untersuchen. Der rät ihm, mit „Tim und Struppi“ ganz aufzuhören. Doch Hergé tut das Gegenteil und stürzt sich mithilfe der jungen, lebensfrohen Fanny in die Arbeit. Das Ergebnis ist zweifellos einer der eindruckvollsten Tim-Bände überhaupt. In „Tim in Tibet“ macht er sich auf, seinen Freund Tschang (aus dem „Blauen Lotus“) zu suchen, der bei einem Flugzeugabsturz im Himalaja umgekommen sein soll. Gegen allen Rat folgt Tim einem Traum, in dem ihm Tschang lebend erschienen ist, und sucht mitten in den weißen Schneeweiten das Wrack. Mit Erfolg. Am Ende führt Tim nicht nur Tschang, sondern auch Hergé zurück ins Leben. Nie zuvor hatte sich Tim so direkt in Hergés Leben einmischen dürfen.

Doch auch Tim ist danach ein anderer. Der folgende Band, „Die Juwelen der Sängerin“ aus dem Jahr 1963 beginnt bereits mit der Dekonstruktion der Comicserie. Die Geschichte ist angelegt als ein amüsantes Kammerspiel, für das Hergé noch einmal alle Bekannten nach Mühlenhof zitiert. Bianca Castafiore singt noch einmal „Ha, welch Glück mich zu sehen ...“, ihre Lieblingsarie aus Gounods „Margarethe“, Fridolin Kiesewetter belästigt die Schlossbewohner, Schulze und Schultze verdächtigen wieder einmal die Falschen, und auch Nestor, der langjährige Butler, bekommt seine fifteen minutes of fame.

Der Band ist reizvoll für jene, die in ihr die Umkehrung aller Werte erkennen und die durchgehenden Selbstbezüge der Erzählung wertschätzen können. Hergé: „Ich habe fürchterlichen Spaß dabei gehabt, den Leser auf Abwege zu führen, ihn in Atem zu halten und mich dabei nicht der traditionellen Comiczutaten zu bedienen: keine ,Bösewichter‘, keine wirkliche Spannung, kein Abenteuer im wirklichen Sinne.“ Vermutlich würde Hergé sich sogar freuen, wenn er wüsste, dass ein britischer Literaturtheoretiker den verlorenen Smaragd, auf dessen Suche sich Tim begibt, als die Klitoris der Castafiore dekodiert.

Noch zwei weitere Geschichten veröffentlicht Hergé danach, 1966 und 1975, doch die Anämie, an der der Künstler leidet, überträgt sich immer stärker auf seinen Helden. Hergé fühlte sich zunehmend als Gefangener seiner eigenen Schöpfung. Der Versuch, Tim zu modernisieren, kommt viel zu spät und ist nicht sehr glaubwürdig. Das Peace-Symbol, das er in „Tim und die Picaros“ am Motorradhelm trägt, ist eine unglückliche Geste an den Zeitgeist. Symptomatisch für die Müdigkeit des ehemals „pfiffigen Reporters“ ist sein Widerwillen im letzten Heft, Belgien überhaupt zu verlassen. Kapitän Haddock übernimmt stattdessen das Kommando. Er freue sich auch auf Mühlenhof, das sind die letzten Worte, die Tim je sagen wird. Doch was ist schon mit einem Reporter anzufangen, der am liebsten zu Hause sitzt? Der fast 70-jährige Hergé demontiert so am Ende die Figur, die er über 50 Jahre hinweg aufgebaut hat.

Homers „Odyssee“ hat 24 Gesänge, als Hergé stirbt, bleibt das 24. Album unvollendet. „Tim und die Alpha-Kunst“ hätte im Brüsseler Kunstmilieu spielen sollen. Hergé, von dem Andy Warhol eine Porträtserie angefertigt hatte, war ein großer Freund der modernen Kunst, und vermutlich hätten sich in dieser Geschichte die beiden Leben, Tims und Hergés, noch weiter angenähert. Mit flüssigem Polyester, so der Plan des bösen Endaddin Akass, sollte Tim übergossen werden und so in ein Meisterwerk der Kunst verwandelt werden. Und Hergé hätte Tim in letzter Minute durch Struppi retten lassen. Hätte er?

In der Realität entschied Hergé, dass Tim mit ihm stirbt. „Dies ist ein persönliches Werk“, sagte er vor seinem Tod, „genau wie das Werk eines Malers oder Schriftstellers. Wenn andere ,Tim und Struppi‘ fortsetzen würden, könnten sie es vielleicht besser, vielleicht schlechter. Aber eines ist sicher: Sie würden es auf eine andere Weise tun, und schon wäre es nicht mehr ,Tim und Struppi‘.“ Die „Liberation“ hatte doch recht: „Tintin est mort.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: