© dpa

Nachkriegsgeschichte im Spiegel der Kunst: Das einsame Ich

Pünktlich zum Friedensnobelpreis zeigt der Europarat die Ausstellung „Verführung Freiheit“ mit Kunst seit 1945 im Deutschen Historischen Museum Berlin.

Stand:

1949 wurde der Europarat gegründet. Zehn Staaten hoben ihn aus der Taufe, die Bundesrepublik Deutschland kam 1951 als 13. Mitglied hinzu. Heute gehören ihm 47 europäische Staaten an, und die Quizfrage kann allenfalls lauten: Wer fehlt? Antwort: Vatikan, Weißrussland und Kosovo. Wenn es die Zielsetzung des Europarats ist, „einen engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen“, wie es in Artikel 1 seiner Satzung heißt, dann ist diese Ausgabe augenscheinlich verwirklicht. Nur, Institutionen sterben nicht; sie bleiben bestehen, weil sie nun einmal da sind und sich bestenfalls tatsächlich bewährt haben.

Mehr oder minder bewährt hat sich ein hübsches Accessoire: die Europaratsausstellung, ein Unterfangen, das auf nationale oder auch multinationale Initiative hin in Gang gesetzt wird und in der Regel zu bemerkenswerten Ausstellungen führt. Berlin war seit der 15. Europaratsausstellung „Tendenzen der zwanziger Jahre“ im Jahr 1977 mehrmals Schauplatz solcher Veranstaltungen, zumal sie mittlerweile zu Wanderausstellungen im heutigen Museumsbetrieb geworden sind. Wandern wird auch die 30. Europaratsausstellung mit dem Titel „Verführung Freiheit“, die am gestrigen Dienstagabend im Deutschen Historischen Museum eröffnet wurde und ab heute im Untergeschoss des Pei-Baus zu besichtigen ist. Es handelt sich um eine reine Kunstausstellung – und da fängt die Problematik an: Wie kommt ein Geschichtsmuseum dazu, eine Ausstellung allein von Kunstwerken zu zeigen, ohne historische Objekte, Dokumente, Archivalien. Also ohne all das, um dessentwillen die Besucher gewöhnlich in dieses Haus kommen?

Es ist eine ganze Menge Vermittlungsarbeit vonnöten, um die Institution und die temporäre Ausstellung für ein breites Publikums zusammenzuführen. Gezeigt werden 113 Kunstwerke von ebenso vielen Künstlern aus 28 europäischen Ländern, gegliedert in zwölf Kapitel auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern. Der Arbeitstitel des Unternehmens lautete „Kritik und Krise“. Ob die Initiatoren um Monika Flacke vom DHM und Henry Meyric Hughes, den Kunstbeauftragten des British Council, samt ihren auf 90 Wissenschaftler angewachsenen Beratergremien geglaubt haben, der Titel dieses in Fachkreisen berühmten Buchs des Historikers Reinhart Koselleck sei der Allgemeinheit geläufig?

Monika Flacke, die am DHM mit den zwei gleichlautenden Projekten „Mythen der Nationen“ 1998 und 2004 Ausstellungsgeschichte geschrieben hat, ist beglückt, einmal ganz auf die Kraft der Kunst vertrauen zu dürfen. Es handele sich um eine „ideengeschichtliche Ausstellung“ betont sie, wobei ihr der hauptberatende Horst Bredekamp, renommierter Kunsthistoriker der Humboldt-Universität, insofern in die Parade fährt, als er die über jeden Zweifel der bloßen Illustration erhabene Qualität der gezeigten Arbeiten hervorhebt. Möge also jedermann die Ausstellung auf seine Weise betrachten – als subtile Spurenverfolgung der Ideen der europäischen Aufklärung im Medium der Kunst oder eben als Versammlung von Meisterwerken, denen man mit durchaus unterschiedlichen Interpretationen beikommen kann.

Kunst mit Ideengeschichte in Beziehung zu setzen, ist kein leichtes Unterfangen. Zumal die heimliche Zielsetzung der Schau darin besteht, der gewandelten Aufgabenstellung des Europarats eine Art kulturelles Dekor zu verleihen. Denn seit 1989/90 geht es nicht mehr um die Blockteilung Ost– West und den Kalten Krieg, über dessen Schützengräben hinweg jedes Gesprächsforum eine bitter nötige Rolle spielte. Jetzt geht es um die Bewahrung der Menschenrechte und die stete Verwirklichung der Demokratie, zu denen sich ganz Europa zumindest dem Wortlaut nach bekennt.

Ein faszinierender Ansatz

Ein faszinierender Ansatz: Die Ausstellung versucht, die Nachkriegsgeschichte Europas neu zu lesen. Statt einer Geschichte der ideologischen Blockkonfrontation eine Geschichte des Fortlebens der Aufklärung, des Mäanderns ihrer Gedanken, der Hindernisse auf ihren verschlungenen Pfaden. Es gibt also im Pei-Bau keine kunsthistorische Chronologie, sondern starke Einzelwerke, denen die beigegebenen Kurz-Interpretationen allenfalls Verständnishilfen bieten können.

Mit Ian Hamilton Finlays Neonröhrenbild „Je vous salue marat“ („Ich grüße Dich, Marat“) aus dem Epochenjahr 1989 wird der Grundakkord angeschlagen: die Ambivalenz von Aufklärung und Terror. Dieses konstitutive Moment der Französischen Revolution, das die Befreiung vom Absolutismus in eine ungleich fürchterlichere Unterdrückung umbog, durchzieht die gesamte Ausstellung. Fernand Légers ach so optimistischen „Bauarbeiter“ von 1950, die in naivem Realismus am neuen Haus der Menschheit werkeln, stehen für den schönen Schein der Nachkriegshoffnung. So viele Arbeiten lassen die Enttäuschung ahnen, dass sie nicht eingelöst wurde, im Westen kaum und im Osten schon gar nicht. Aber es ist eben keine Ausstellung zum Kalten Krieg , sondern eine über die Freiheit, die immer nur die Freiheit des mündigen Subjekts sein kann.

Die Präsentation im durch Stellwände nur zart gegliederten Untergeschoss des Pei-Baus, in dem stets zehn bis fünfzehn Kunstwerke in den Blick kommen, wird in ihrem Verlauf klarer und fokussierter. Der Staatsterror wird offen thematisiert, in den verstörenden Arbeiten des Ukrainers Nikita Kadan und den Fotos der Stasi-Zentrale von Jane und Louise Wilson aus Großbritannien. Es folgt, was die Studentenbewegung gern „Konsumterror“ nannte, im Großfoto-Doppel von Andreas Gursky, dessen Titel „99 Cent“ gleich einem ganzen Ausstellungskapitel als Überschrift dient.

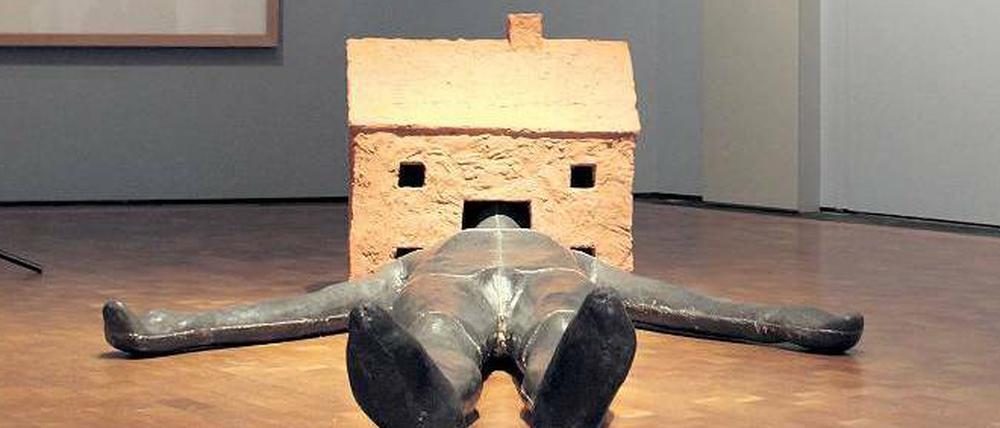

Einen Höhepunkt markiert das vorletzte Kapitel „Selbst-/Grenzerfahrung“ mit Arbeiten von Francis Bacon, Antonin Artaud, Maria Lassnig und anderen mehr, Meisterwerk neben Meisterwerk. Man wagt kaum, das strapazierte Wort von der condition humaine zu benutzen. Und doch geht es genau darum: um die Erfahrung und Behauptung des eigenen Selbst. Das nämlich – dem Subjekt Raum zu geben – ist allein Sinn und Ziel von Freiheit. Im Grunde ist diese Europaratsausstellung auf eine anrührende Weise unpolitisch: weil sie sich partout weigert, die konkreten Bedingungen in den Blick zu nehmen, unter denen die gezeigten Kunstwerke aus immerhin sechs Jahrzehnten Nachkriegsgeschichte entstanden sind und die sie, auf jeweils eigene Weise, widerspiegeln.

Das Persönliche ist das Politische, hieß es bei den 68ern. Hier, im Souterrain des Pei-Baus, ist der ferne Nachhall dieser Maxime zu besichtigen.

bis 10. Februar. Täglich 10 - 18 Uhr, Eintritt 8/4 €. Katalog im Sandstein Verlag 32,80 €. Infos: www.verfuehrung-freiheit.de.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: