© © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Dietmar Katz

Das Kupferstichkabinett feiert den Blauen Reiter: Im vollen Galopp in die Moderne

Erstmals präsentiert das Kupferstichkabinett seine größtenteils noch unbekannte Sammlung mit Werken aus dem künstlerischen Kosmos des Blauen Reiters.

Stand:

Gut, dass die Planer ihren Almanach damals nicht „Die Kette“ genannt haben, wie angedacht. Das wäre doch weit weniger zugkräftig und poetisch gewesen. Längst ist „Der Blaue Reiter“ ein Mythos der Moderne. Die Namensrechte lagen bei Wassily Kandinsky, der das Projekt mit dem befreundeten Franz Marc aus der Taufe hob. Einer Anekdote zufolge geschah dies in bayrischer Voralpenidylle am Kaffeetisch, beim koffeingestärkten Brainstormen der Selfmade-Redakteure für eine Publikation, die Kunstgeschichte schreiben sollte.

Das überraschend großformatige Original, in der Luxusausgabe mit Leineneinband, liegt in der Ausstellung aus. Finanzier des programmatischen Buches war ein Berliner: der Unternehmer Bernhard Koehler, ein Verwandter von August Mackes Ehefrau Elisabeth. Aber, Moment, hieß das legendäre Buch nicht in Wirklichkeit „Die Blaue Reiterin“?!

Ohne Reiterinnen wäre die Gruppe langsamer gewesen

Die spätere Taschenausgabe scheint es zu belegen: Der schwungvolle Titelschriftzug wirkt absolut echt. Doch nein, das ist ein Fake, natürlich. Die Berliner Künstlerin Daniela Comani hat es ersonnen. Sie mischt mit solchen Genderwechselspielen die Literaturgeschichte reihenweise auf, von „Monsieur Bovary“ bis zur „Frau ohne Eigenschaften“.

© © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Dietmar Katz

Aber tatsächlich, ohne die kreativen Mitstreiterinnen und organisatorisch unverzichtbaren Partnerinnen der männlichen Akteure wäre der selbstbewusst vorpreschende Blaue Reiter wohl nicht so flott aus dem Start gekommen. Ein ganzes Kapitel widmet die Ausstellung den Blauen Reiterinnen, voran Gabriele Münter, die mit Kandinsky zusammenlebte, der Russin Natalja Gontscharowa, die ihre kubofuturistischen Arbeiten beitrug, oder Jacoba von Heemskerck aus den Niederlanden, die parallel zu Kandinsky in Richtung reine Abstraktion steuerte.

Heemskerck gehörte zwar streng genommen nicht zum Blauen Reiter, aber wer gehörte schon dazu? Die Bewegung mit dem klangvollen Namen war weder eine feste Gruppe wie die „Brücke“, noch hatte sie eine Satzung, eine klare Mitgliederschar oder überhaupt irgendeine Organisationsstruktur.

Als „Ursuppe“ und „Hexenküche“ der Moderne charakterisiert Kurator Andreas Schalhorn die wilde Mischung, mit der das Team an die Öffentlichkeit trat. Ihr Fokus war international, interdisziplinär und radikal offen für unterschiedlichste Stile. Die Münchener Premierenausstellung war kaum vorbei, schon legte man mit einer zweiten Schau nach: nun in Schwarzweiß, sprich mit Kunst auf Papier. Wie wichtig das Grafikmedium war, führt die Ausstellung in rund 95 Werken vor.

Hübsch ordentlich der Reihe nach werden die Hauptakteure vorgestellt, angefangen mit Kandinskys Frühwerk. Da stürmen sie vielgestaltig im Holzschnitt oder Linolschnitt gegeneinander an, die anfangs noch märchenhaften, dann immer abstrakteren Reiter: Sinnbild einer sich kämpferisch-anführerisch gebärdenden Avantgarde. Inspiration gaben kolorierte russische Bilderbögen von Ritterheiligen, massenhaft fürs Volk gedruckt.

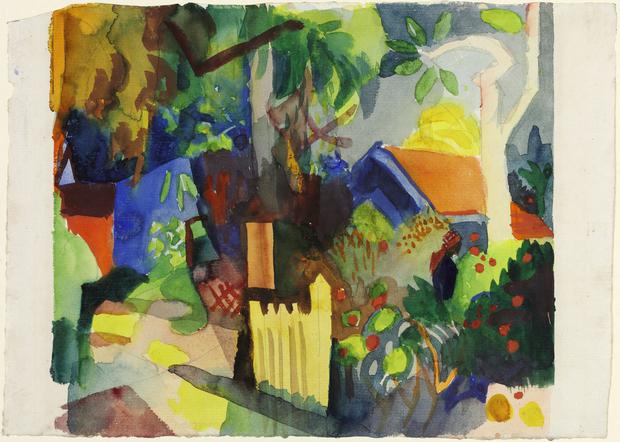

Sanfter erträumte sich Pferdeliebhaber Franz Marc die Tierwelt. Sein Zurück-zur-Natur-Pathos ist purer Eskapismus und strahlt noch immer, entstanden am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Dem Mitstreiter aus der Außenstelle Bonn, August Macke, war Kandinskys Geschwurbel vom großen Geistigen in der Kunst schlicht „unsympathisch“, wie er bekundete.

© © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Volker-H. Schneider

Gleich drei seiner berühmten Tunisreise-Aquarelle, die Macke vom Maltrip in die damalige französische Kolonie mit zurückbrachte, kann die Berliner Sammlung aufbieten. Überhaupt zeigt sich das Kupferstichkabinett überraschend reich an Arbeiten aus dem „Kosmos Blauer Reiter“, der in Berlin seinerzeit vor allem durch Herwarth Waldens „Sturm“-Galerie einen tatkräftigen Promoter hatte.

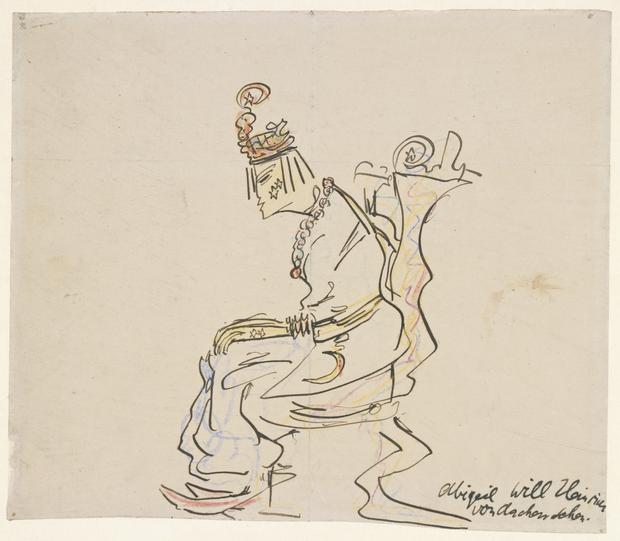

Dass parallel im Potsdamer Museum Barberini der „Kosmos Kandinsky“ im Hinblick auf dessen abstrakte Nachwirkung hin ausgeleuchtet wird, ist purer Zufall. Berlin als öffentliche Sammlung kann aufgrund der weit knapperen finanziellen Mittel natürlich nicht mit illustren Leihgaben aus Übersee aufwarten. Dafür gibt es hier eine ganz besondere Kostbarkeit: die einzigartige Bild-Korrespondenz zwischen Franz Marc und Dichterin Else Lasker-Schüler.

Sie bildet ein Herzstück der Schau. Zwischen dem bayrischen Sindelsdorf und der Metropole Berlin flogen leichthändig hingetuschte Botschaften hin und her: Farbjuwelen, mit einer Briefmarke hintendrauf per Post versandt. Auf einer Karte jagt ein winziger blauer Reiter durch smaragdgrüne Berge. Auf einer anderen reckt ein schwarzes Pferd ungeduldig den Kopf. Dazu schreibt der Maler an die Freundin: „…wenn dein Milieu dich zu sehr ärgert, besteige dieses dunkle Roß und eile her.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: