© Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie/Jörg P. Anders

Die Geschichte hinter dem Bild: Francesco Solimenas Rosenkranzmadonna

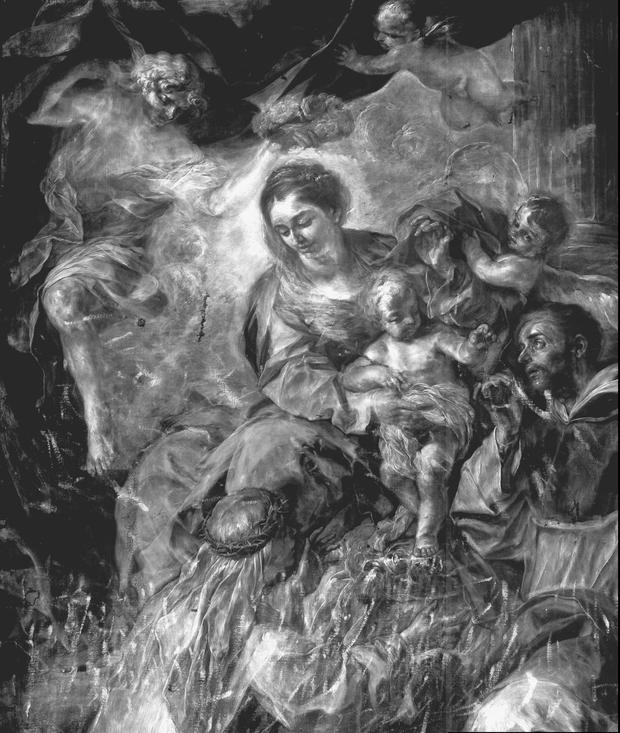

Mithilfe von Röntgenaufnahmen konnten kompositorische Geheimnisse des neapolitanischen Gemäldes gelüftet werden.

Stand:

Allem Anschein zum Trotz ist die große Rosenkranzmadonna des Neapolitaners Francesco Solimena nicht das, wonach sie heute aussieht: eines der zahlreichen vollendeten Altarbilder dieses begabten Schülers von Luca Giordano und wichtigsten Künstlers des Spätbarock in der Neapolitanischen Kunstszene nach Giordanos Tod 1705.

Das um 1680/81 geschaffene Frühwerk weist eine sehr pastose Malweise und eher helle Farbigkeit auf, Eigenschaften, die den nicht unerwarteten Einfluss Luca Giordanos, kombiniert mit dem von Pietro da Cortona, verraten.

Bemerkenswert ist, dass kompositorische „Geheimnisse“ bzw. Mängel in diesem Gemälde versteckt sind, und zwar seitlich der Hauptdarstellung von Maria, Kind und den beiden bedeutendsten Dominikanerheiligen Katharina von Siena und Dominikus. Es ist offensichtlich, dass unten dem üppigen roten Vorhang ein skurriler Zusatz von Stoffen in Grau und Grün, quasi Überbleibsel eines Schneiderateliers, ohne Grund in der Luft schwebt.

Röntgenaufnahmen enthüllen historische Wahrheit

Mithilfe der Technik konnte dieses Geheimnis gelüftet werden, die Röntgenaufnahmen von Gerald Schulz haben die historische Wahrheit enthüllt: Die unmotiviert in der Luft hängenden Draperien fungierten einst als „Hülle“ des Engels, der Maria mit einem Rosenkranz krönte. Er war im Stil Pietro da Cortonas ausgeführt, was die frühe Datierung des Altarbildes bestätigt. Ein zweiter, jüngerer Engel war oben rechts dargestellt.

© Francesco Solimena, Rosenkranzmadonna aus der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, Röntgenaufnahme von Gerald Schulz

Wann und warum diese kompositorisch notwendigen Engelsfiguren verworfen und übermalt wurden, bleibt ein Rätsel. Ebenso ist der ursprüngliche Aufbewahrungsort des Werkes unbekannt. Zweifellos muss dies eine Kirche oder ein Kloster des Dominikanerordens gewesen sein. Bernardo De Dominici (1683–1759) verweist in seinen Künstlerviten auf ein Rosenkranzmadonna-Altarbild in Sessa Aurunca (Kampanien, Provinz Caserta).

Es ist jedoch nicht mehr nachweisbar, um welches Gemälde es sich hierbei handelte. Jüngst hat Teobaldo Fortunato einen wichtigen Aspekt zur Forschungslage hinzugefügt, indem er eine spätere, eher schwache Nachahmung des Berliner Gemäldes publiziert hat. Das Nachfolgewerk befindet sich heute in der Kirche Santa Maria delle Grazie in Casali di Roccapiemonte (ebenso Kampanien, Provinz Salerno) und trägt die Datierung 1771.

Die verborgene Geschichte freilegen

Somit kann die Tilgung der Engel in dem Berliner Werk – vielleicht motiviert durch einen neoklassischen Ordnungswillen – nicht vor jenem Jahr vorgenommen worden sein. Weiterhin könnte man annehmen, dass das Berliner Bild zu unbekanntem Zeitpunkt durch die Kopie ersetzt wurde oder aus einem benachbarten Ort stammt.

Heute kennen wir die verborgene Geschichte der Rosenkranzmadonna Solimenas also besser als noch vor zwei Jahrzehnten und dürfen relativ sicher sein, dass das Altarblatt ursprünglich für die Herkunftsregion des Malers im Auftrag gegeben worden ist.

Roberto Contini, Kustos für italienische und spanische Malerei 1500–1700 und französische Malerei 1600–1700 an der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: