© Tate

Die Hamburger Ausstellung „Rendezvous der Träume“: Als die Surrealisten die Romantiker entdeckten

Naturnähe, Automatismen, das Unbewusste: Die Hamburger Kunsthalle weist erstmals die erstaunliche Nähe zwischen den beiden großen Kunstbewegungen nach.

Stand:

„Die Welt muss romantisiert werden“, forderte Novalis in seinen Schriften Ende des 18. Jahrhunderts und wollte der Logik, der beginnenden Industrialisierung und Gewinnmaximierung durch einen Appell für das Irrationale Einhalt gebieten. Ein weiteres Jahrhundert später griff der französische Dichter André Breton den Gedanken in seinem surrealistischen Manifest wieder auf mit einer Verbeugung vor dem Frühromantiker.

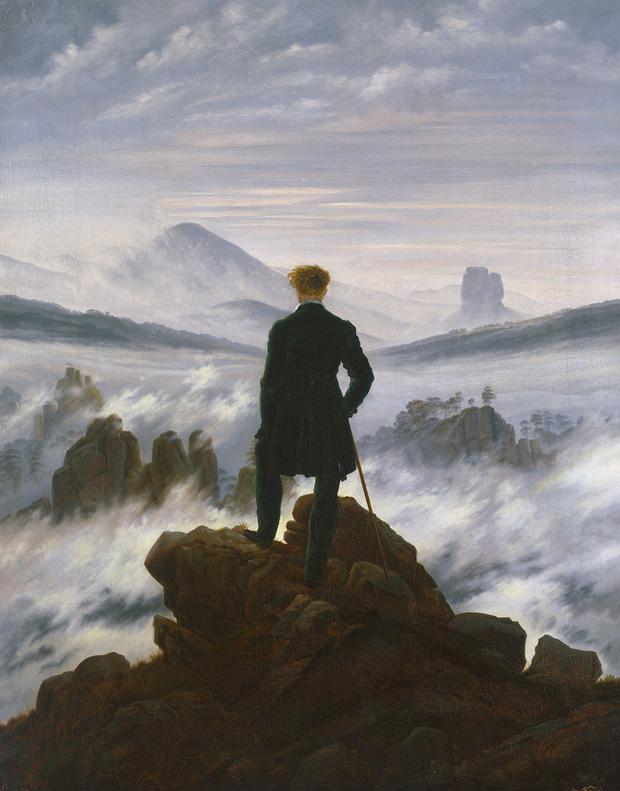

1924 verfasst, sollte es zum Gründungsdokument der letzten großen Künstlervereinigung werden. Nicht zufällig erinnert die Hamburger Kunsthalle anlässlich des Surrealismus-Jubiläums im vergangenen Jahr an diese bislang wenig zur Kenntnis genommene Verbindung zwischen den beiden Bewegungen: In Hamburg werden beide Richtungen beforscht, denn von den Romantikern wie Surrealisten gibt es wichtige Werke im Bestand. Regelmäßig werden große Themenausstellungen gezeigt, zuletzt zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich.

Und siehe da, in der Sammlung befinden sich zwei Gemälde von Max Ernst und Philipp Otto Runge, die aufeinander bezogen sind. 1964 besuchte der aus den Vereinigten Staaten nach Frankreich wieder zurückgekehrte Exilant die Hansestadt, um den Alfred Lichtwark-Preis entgegenzunehmen. Dabei ließ er sich auch durch die Kunsthalle führen, deren erster Direktor Namensgeber der Auszeichnung war.

Novalis lieferten den Surrealisten das Stichwort

Runges berühmtes „Morgen“-Bild muss Max Ernst dabei tief beeindruckt haben, denn im Jahr darauf schuf er das Gemälde „Ein schöner Morgen“. Zwar ein abstraktes Werk in Rot und Gelb, doch Farbgebung und Proportion verraten die Inspiration durch das anderthalb Jahrhunderte zuvor entstandene Bild von Runge. Bislang war dies noch niemandem so deutlich aufgefallen.

Die Ausstellung beschwört Kapitel für Kapitel die Geistesverwandtschaft zwischen beiden Künstlergruppen anhand von zentralen Begriffen wie Metamorphosen, Wolken, Automatismen. Kein Wunder, dass das Thema Freundschaft den Anfang macht und Max Ernsts Programmbild „Rendezvous der Freunde“ in Blickweite von André Bretons Originalmanuskript des Surrealistischen Manifests hängt.

© SHK/Hamburger Kunsthalle/bpk, Foto: Elke Walford

Das Gemälde entstand zwar schon zwei Jahre zuvor, bald nach dem Umzug des Künstlers 1922 aus dem Rheinland nach Paris. Aber die wichtigsten Protagonisten der Bewegung zeigt es bereits beisammen, in einer bizarren Landschaft mit mysteriösen Handzeichen nebeneinander aufgereiht. Um den Wert der Künstlerfreundschaft wussten auch schon die Romantiker. Und so ergänzt Max Ernst eine Kopie von Runges Gruppenbild „Wir Drei“, die von dem 1931 verbrannten Gemälde erhalten ist. Die dargestellte Verbundenheit zwischen Runge, seinem Bruder Daniel und seiner Frau Pauline rührt noch heute an, während sich die später zwischen den Surrealisten auftretenden Spannungen bei Max Ernst schon abzuzeichnen scheinen.

Auf Max Ernsts Bild bezieht sich auch der Ausstellungstitel „Rendezvous der Träume“, in dem nicht nur die Bedeutung des Traums für beide Bewegungen anklingt, sondern auch ein gewisser Schmerz, dass dieses Bild in der Hansestadt nicht zu halten war. Jahrzehntelang befand es sich in einer Hamburger Privatsammlung und ging 1970 dann doch nach Köln ans Wallraf-Richartz-Museum, das die geforderte Summe von 950.000 DM aufbringen konnte. „Nachtwache des 20. Jahrhunderts“ titelte die Kölnische Rundschau damals triumphierend.

Das Pingpong zwischen Romantik und Surrealismus setzt sich auf 2000 Quadratmetern mit 365 Werken fort, darunter neben Schlüsselwerken viele Schriftstücke, Publikationen, Objekte. Die Ausstellung zieht sich durchs ganze Haus. Die Aufdeckung immer wieder neuer Bezüge und die schlüssigen Gegenüberstellungen halten die Spannung bis zum Schluss aufrecht. Bis zum großen Kuppelsaal, wo sich in Caspar David Friedrichs „Eismeer“ die Schollen über einem gekenterten Boot zusammenschieben. Der englische Maler Paul Nash griff 1940/41 exakt die gleichen Formationen für sein „Totes Meer“ wieder auf. Nur türmen sich bei ihm die geborstenen Flügel abgestürzter Kriegsflieger.

Das Interesse an der Romantik wuchs bei den Surrealisten insbesondere in den 1930er und 1940er Jahren, um sich wehrhaft zu machen gegen den Zugriff einer bedrängenden Realität rundum. Zugleich war dies auch eine Inschutznahme der Romantiker vor den Nationalsozialisten, die Caspar David Friedrich als großen deutschen Maler für sich zu vereinnahmen suchten. Die Flucht ins Surreale bedeutete nicht unbedingt Erleichterung, sondern mochte in den nächsten Alptraum führen. In Hamburg ist Luis Buñuels und Salvador Dalís Film „Un chien andalou“ auf großer Leinwand zu sehen.

© Foto: Philadelphia Museum of Modern Art/VG Bildkunst Bonn 2025

Ihren Reiz hat die Ausstellung auch, weil viele Künstlerinnen zu entdecken sind. Meret Oppenheim, Dorothea Tanning, Toyen mögen inzwischen bekannter sein, auch dank des Engagements der Kunsthalle. Doch eine Valentine Hugo und ihre sinistren Traumnotationen tauchen hier wie ihre Frauenfiguren regelrecht aus dem Dunkel auf. Ähnlich scheint es bei den Klecksographien von Justinus Kerner oder den mit Rauch produzierten „Fumagen“ von Wolfgang Paalen. Ihre vom Zufall gelenkten Figurationen könnten sehr viel mehr bergen als bislang geahnt, schaut man genauer hin.

Die Romantiker hatten diese Kraft schon früher gespürt, indem sie Wolkenbildern huldigten und sich von Natureindrücken überwältigen ließen. Doch wo ihre Wälder und Landschaften Sehnsucht ausdrücken, wirken sie bei Max Ernst wie Barrikaden, bei Tanguy und Dalí wie dystopische Szenarien. Die Gegenüberstellung der beiden Richtungen demonstriert umso mehr, wie desillusioniert die Surrealisten allen Behauptungen zum Trotz waren.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: