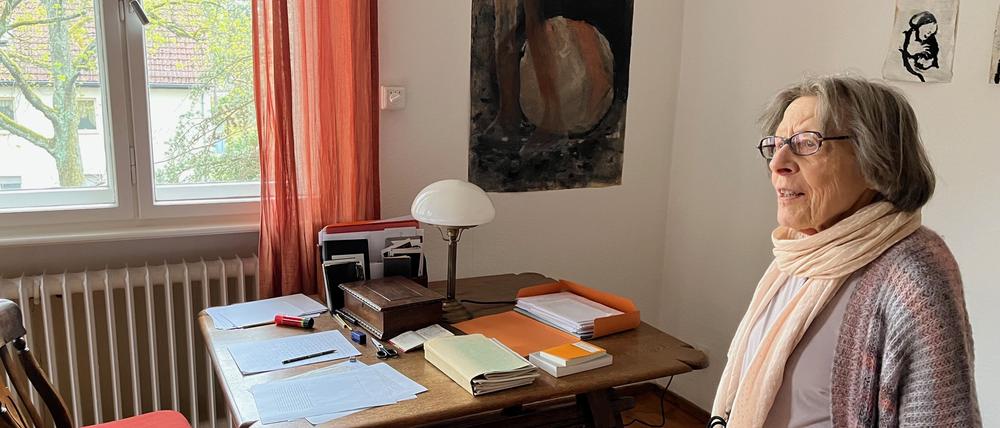

© Ralf Schnell

Die Literaturwissenschaftlerin Christa Bürger wird 90: Liebe, Ordnung, Einsamkeit

Ihr Konzept einer kritischen Literaturwissenschaft ist von der Frankfurter Schule inspiriert und sucht zugleich nach dem Eigenwert künstlerischer Ausdrucksformen. Auch im hohen Alter schreibt Christa Bürger weiter.

Stand:

90 Jahre alt wird sie am Dienstag, die in Berlin lebende Literaturwissenschaftlerin Christa Bürger. Die zierliche alte Dame – noch immer täglich auf kleinen Wanderungen im Norden der Stadt unterwegs – ist gesegnet mit einer für sie selbst erstaunlichen Gesundheit. Und auch wenn sie hin und wieder über altersbedingte Schwächen klagt – ihr wacher Geist und ihre Energie bleiben bewundernswert.

Das gilt auch für ihre Produktivität. „Die Ordnung der Liebe“ lautet der Arbeitstitel des Buches, an dem sie zurzeit sitzt. Marie de France, Marguerite de Navarre und Marie de Gournay stehen im Mittelpunkt, ebenso Werke von Friederike Helene Unger, Bettina von Arnim und Claire Goll.

Es sind Autorinnen, deren gemeinsames Thema sich mit einem Begriff Hugo von Hofmannsthals als „Entsagung“ umschreiben lässt. „Ordnung“ und „Liebe“ bezeichnen für sie dabei keine Gegensätze. Vielmehr beschreiben sie einen Zusammenhang, der auch in ihrem eigenen Leben, das sie 35 Jahre lang als Germanistikprofessorin an der Frankfurter Goethe-Universität verbrachte, einen Resonanzboden gefunden hat.

Die Liebe prägte seit frühester Jugend Christa Bürgers Verhältnis zur Literatur. Sie bestimmte auch die symbiotische Gemeinschaft mit ihrem Ehemann Peter Bürger (1936–2017). Inspiriert durch die Frankfurter Schule, durch Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas, und durch die französische Kultur, erarbeitete sie mit ihrem Lebenspartner das Konzept einer kritischen Literaturwissenschaft, die sich dem Eigenwert künstlerischer, vor allem poetischer Ausdrucksformen verpflichtet sah.

In den 1960er- und 1970er-Jahren, während der Studentenrevolte, in Universitäten wie Bonn, Frankfurt und Bremen, auch auf Tagungen im In- und Ausland, hatten sich beide gegen Anfeindungen zu behaupten. Den einen waren sie „zu links“, den anderen „zu konservativ“. So erarbeiteten sich „die Bürgers“, vor allem auf ausgedehnten Wanderungen im Bergischen Land und in den Schweizer Bergen, eigene Ansprüche und Positionen. Sprachkunst wie Musik und Bildende Kunst wurden für beide zum Medium des Austauschs, auch jenseits der Hörsäle.

Höhenflüge freien Denkens

Es waren Höhenflüge des freien Denkens und Sprechens, mit Ausstrahlung auf die Bildung ganzer Generationen jüngerer Geisteswissenschaftler. Die produktive Symbiose mit Peter Bürger war – so die Philologin im Rückblick – „ein Geschenk und ein ganz wunderbares Leben“.

Die Ordnung wiederum eröffnete Christa Bürger den Zugang für die Auseinandersetzung mit ihren wissenschaftlichen Gegenständen. Ihr breit gefächertes Œuvre befasst sich mit Problemen des Literaturunterrichts und der Unterhaltungsliteratur, mit Werken der Klassik – so zu „Goethes Eros“ (2008) – und der Romantik, mit der „Institution Kunst“, mit subjekttheoretischen Fragen und nicht zuletzt, unter feministischen Vorzeichen, mit literarischen Lebensentwürfen von Frauen.

Wer ein so weites Feld verantwortlich bearbeiten will, bedarf eines ausgeprägten methodologischen Bewusstseins und eines gesicherten theoretischen Fundaments. Über beides verfügt Christa Bürger, darüber hinaus aber über ein stilistisches Sensorium, das ihre Texte noch immer lesenswert macht.

„Ist das anständig?“

Das Stichwort „anständig“ bildete hierfür stets das Kriterium. „Ist das anständig?“, lautete die leitmotivisch wiederkehrende, selbstkritische Frage der beiden. Nur wenn sie vorbehaltlos bejaht wurde, durften die abgeschlossenen Arbeiten die Öffentlichkeit erreichen.

Im Göttinger Wallstein Verlag liegen die wichtigsten Publikationen dieses Intellektuellenpaares vor. Zu ihnen zählen die unter dem Titel „Luziferische Kunst“ (2017) veröffentlichten letzten gemeinsamen Arbeiten wie Christa Bürgers Studien zu „Exzess und Entsagung“ (2016), die sich – von Caroline Schlegel-Schelling bis zu Simone de Beauvoir – mit „Lebensgebärden“ von Schriftstellerinnen befassen.

Ihre Autobiografie „Mein Weg durch die Literaturwissenschaft 1968–1998“ (2019) ist eine scharfsinnige Studie zu drei Jahrzehnten deutscher Hochschulentwicklung und zugleich ein beispielhaftes Zeugnis wissenschaftlicher Selbstreflexion. Deren leitendes Motiv brachte ein Symposion zum Lebenswerk von Christa und Peter Bürger im Deutschen Literaturarchiv Marbach mit dem Titel „Lebensform Kritik“ (2016) auf den Punkt.

Christa Bürger hat sich die Liebe zu den Künsten bis heute bewahrt. Sie nutzt ihren Orientierungs- und Ordnungssinn zur Erschließung verborgener und vergessener Materialien. Sie fördert die Arbeit junger Wissenschaftlerinnen.

Sie hat ihre mit Peter Bürger zusammengetragene Kunstsammlung der Kunsthalle Bremen überlassen und unterstützt die Paula-Modersohn-Becker-Stiftung in der Hansestadt. Und dem Literaturarchiv Marbach hat sie ihren Nachlass vermacht.

Mit Peter Bürgers Tod aber ist ihr etwas zugewachsen, das sie seither heimsucht: die Erfahrung der Einsamkeit. Ihr Lebenswerk mildert die Bitterkeit nicht, die sie angesichts dieses Verlustes noch heute empfindet.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: