© Louis Douzette, "Abendhimmel über einer Landschaft", Gouache, Christoph Müller Stiftung

Faible fürs Feine: Die Sammlung von Christoph Müller im Berliner Kupferstichkabinett

Die Gemäldegalerie würdigt Christoph Müller mit einer mehrteiligen Ausstellung. Der Mäzen hat den Berliner Museen gut 200 Papierarbeiten vermacht.

Stand:

Als der Berliner Sammler Christoph Müller 2013 seine niederländischen Altmeister an das Schweriner Museum schenkte, seufzte eine Kunstexpertin, die einige Bilder an Müller veräußert hatte: „Tja, er ist schon ein besonderer Sammler!“

Auf Nachfrage zeigte sie in der damit verbundenen Ausstellung auf eine aquarellierte Zeichnung von Rochus van Veen: ein toter Hahn mit in die Luft gereckten Läufen, an dem sich ein Marder gütlich tun will. „Ein totes Tier, was für ein trauriges Motiv, so etwas will fast niemand haben. Aber Christoph Müller hat es gekauft …“

Weiteres Nachhaken war damals im Vernissagen-Trubel unmöglich. Doch jetzt, Jahre später, bietet eine preziöse Berliner Vermächtnis-Ausstellung in einem ersten Kapitel Antworten auf die Frage, was den Sammler antrieb. Was bewegte diesen Ästheten aus dem Schwabenland, diesen großen Zeitungschef des „Tübinger Tagblatts“, Theaterkritiker, Literaturkenner und Musikexperten?

Müllers Tod vergangenen Spätsommer war auch das Ende einer Legende der Nachkriegszeit – und für die Berliner Museen das Ende eines freundschaftlich-fruchtbaren Mäzenatentums. Mehr als 500 Papierarbeiten erhielt allein das Berliner Kupferstichkabinett, addiert man alte und neue Schenkungen.

Große Künstlernamen waren Müllers Sammlungsfokus nicht, ebenso wenig spektakulär Teures, auch wenn er sich nach dem Verkauf des „Tagblatts“ 2004 das eine oder andere leistete.

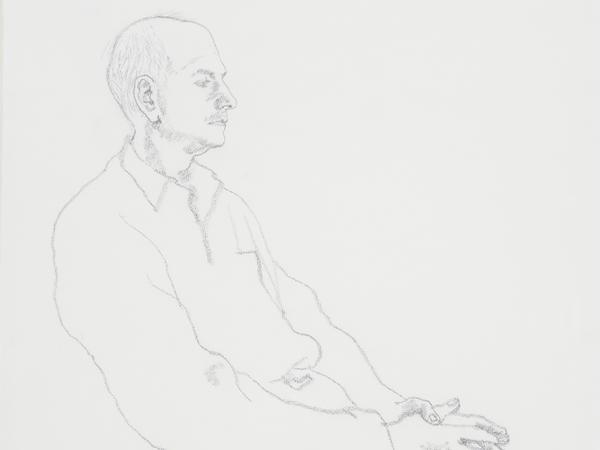

© Konrad Klapheck, "Porträt Christoph Müller", 1995, schwarze Kreide, VG Bild-Kunst, Bonn 2025

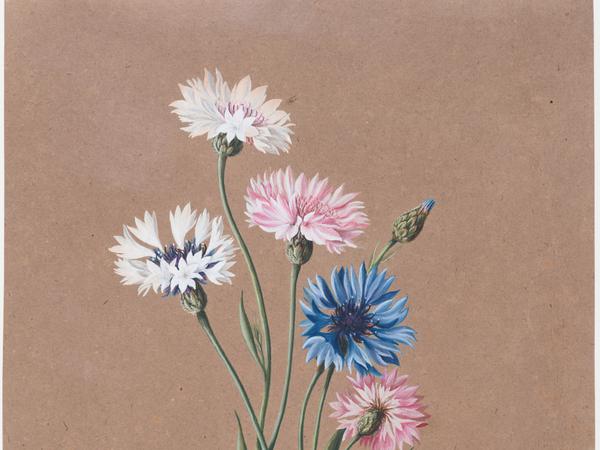

Das Motiv war für ihn oft zweitrangig, dann aber auch wichtig. Historische Epochen, zumal bei Papierarbeiten, variierten stark. Das zeigt die aktuelle Schau „Welt aus Worten und Bildern“, die im Kabinett der Gemäldegalerie mühelos den Bogen spannt von Luca Cambiasos Renaissance und Abraham Bloemarts niederländischem Goldenen Zeitalter über Lesser Urys Modernismus und die Nachkriegsmoderne eines Werner Tübke bis zu Zeitgenossen wie Konrad Klapheck.

Tot oder lebendig

Wer die vom Kupferstichkabinett organisierte Schau besucht, wird Müller kennenlernen wie vielleicht nie zuvor. Der Gesamttitel der Schenkung, „Das alles bin ich!“, passt genau, zumal Müller ihn noch selbst setzte. So ein Ausrufezeichen-Auftrumpfen war ihm nicht fremd, doch gerade in der Kunst hatte er ein echtes Faible für das Feine, für randständige, filigrane Werke.

Müllers Lebensliebe, der Theatermann Axel Manthey, pflegte zu sagen: „Ach, die Zeichnung sitzt da so schön auf dem Blatt!“ Und genauso schön saß eben auch, tot oder lebendig, Van Veens Hahn auf dem Papier. Mühelos finden sich in Berlin weitere Beispiele: Lesser Urys „Jeremias“, eine Fotolithografie von 1919 unter bestirntem Himmel oder Cambiasos Federzeichnung „Sitzender Heiliger mit Buch“ (um 1560).

Den Menschen Müller erkennt man auch im Sujet des Lesenden, das Kuratorin Claudia Lojack im Kabinett pointiert setzt. Ein Beispiel ist der schmökernde Physiognomik-Erfinder Johann Caspar Lavater, 1789 dargestellt von Johann Heinrich Lips. Müller, der selten weniger als zwanzig angelesene Bücher greifbar hatte, mag sich in Lavater gespiegelt gesehen haben.

Müller als Spürnase

Ebenfalls erkennt man den Sammler an hintergründigen Werkinfos, etwa bei der Zuschreibung eines „Sitzenden Mädchens“ aus dem 17. Jahrhundert, dessen Zuschreibung an Leendert van der Cooghen von Max J. Friedländer stammt: ein von Müller bewunderter historischer Berliner Museumsmann, dessen Jahrhundert-Erwerbung des Monforte-Altars (Hugo van der Goes) den Papierarbeiten durch die Kabinettstüre zuzwinkert.

© Caroline Friederike Friedrich, Blumen, um 1800-15/Christoph Müller Stiftung / Kilian Beutel/Christoph Müller Stiftung / Kilian Beutel

Gut denkbar, dass Müller die Zeichnung gerade wegen der Zuschreibung kaufte – Friedländer war ihm nahe dank eines Essays der heutigen Kabinettsdirektorin Dagmar Korbacher. Mit ihr hatte Müller die aktuelle Gabe eng abgestimmt.

Das Telefon lief heiß

Dass er Freundschaften pflegte, zeigt sich auch in der nächsten Bildgeschichte: Müller als Kunst-Aufspürer, in diesem Fall mithilfe seines jahrzehntelangen Freundes Joachim Zepelin, der auch den Nachlass in der Christoph Müller Stiftung verwaltet. 2010 gelang es Zepelin, in einem Leidener Auktionshaus für gerade einmal 8000 Euro zwei genial gute Federzeichnungen von Bloemaert zu ersteigern.

Gleich am nächsten Tag liefen bei ihm und Müller die Telefone heiß, ein Kunsthändler bot 60.000 Euro für die bis dahin als verschollen geltenden Blätter. Müllers Gesicht muss vor Stolz und Freude über die Wertschätzung der Werke geglüht haben – so etwas für Geld hergeben, das allerdings wollte er nie.

Heute sind Bloemaerts „Candida und Gelasia“ sowie „Der heilige Bruno“ (beide 1611) ins Werkverzeichnis aufgenommen und gehören zu den Highlights der Schenkung, machen sich gut dort direkt neben Cambiasos „Heiligem“.

Wundervoll friedlich sitzt der alte Mann auf der linken Seite des Blattes, umarmt vom Rahmen des Papiers, mit genügend Raum zum Atmen. Liest er noch oder ist er schon eingenickt? Fast wünscht man ihm, es ginge beides zugleich.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: