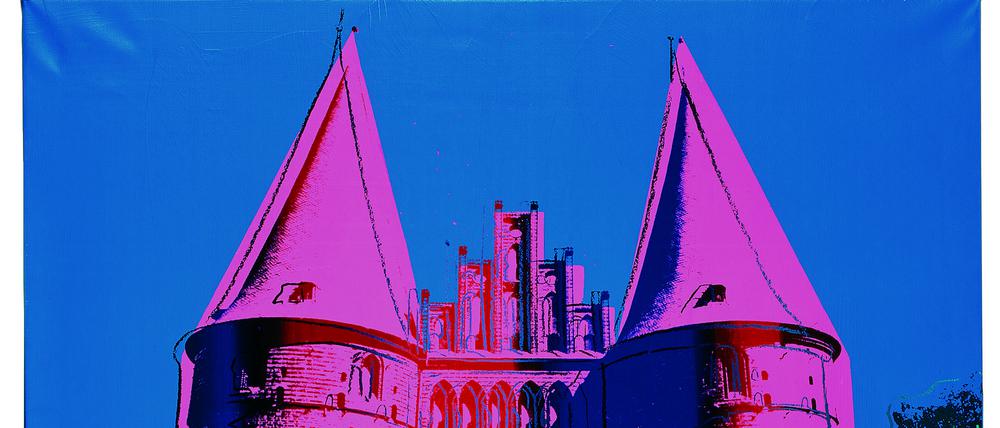

© Kunsthalle St. Annen, Lübeck / Thomas Berg

Lagerkoller in Lübeck: Kunsthalle und St.-Annen-Museum zeigen ihre versteckten Schätze

Die Lübecker Kunsthalle und das St.-Annen-Museum müssen ihre Depots räumen. Vorher zeigen sie ihre Bestände in einer besonderen Ausstellung.

Stand:

Erst einmal Platz schaffen. Doch wohin mit dem barocken Engel, dessen Flügel mit Gummischläuchen vom Fahrrad an die Skulptur gebunden sind? Für Noura Dirani, Direktorin der Lübecker Kunsthalle St. Annen, stand schnell fest: Das versehrte Werk wandert aus dem Depot direkt ins Entree ihres Hauses.

Da steht der hüfthohe Engel nun: im Goldgewand unter Glas, die rechte Hand so geschnitzt, als wiesen seine Finger auf ein himmlisches Ereignis, das linke Handgelenk mit Papier wie mit einem Verband umwickelt. Ob die Hand noch im Depot liegt? Das wird Diranis Team erst wissen, wenn es die Lager komplett geräumt hat.

Geschenke der Lübecker

Die Reservoirs unter den Dächern des Museums, das 2003 auf den Ruinen der St.-Annen-Kirche erbaut wurde und fast nahtlos in die alten Räume der Klosteranlage – und damit in das St.-Annen-Museum und seine mittelalterliche Sammlung – übergeht, sind prall gefüllt. Man hat es lange so gemacht, auch wenn die Bedingungen alles andere als optimal sind. Wärme, Kälte, Feuchtigkeit: Alles zehrt an der Substanz von Lübecks Schätzen. Nun müssen sie umziehen.

© Felix König

Tatsächlich zählen die aufwändig gearbeiteten Silberobjekte, die Gipsabgüsse antiker Skulpturen oder die Gemälde von Raimer Jochims nicht bloß zu den Highlights beider Sammlungen. An ihnen wird überdies die Geschichte der Hansestadt sichtbar – genau wie das Engagement ihrer Bürger, die dem Haus Bilder von Ernst Wilhelm Nay, Georg Meistermann oder Marie Laurencin überlassen haben.

Aus der Notwendigkeit des Umzugs machte Noura Dirani deshalb eine Präsentation. „Verlagert. Die Kunst in Bewegung“ heißt die Ausstellung mit Depot-Charakter, die einen Teil des sonst Verborgenen freilegt. Dank der Expansion in die Ausstellungsräume herrscht nun Platz, um unterm Dach weiter zu räumen und zu sichten.

Für die Besucher ergibt sich die seltene Gelegenheit, einen Blick tief in den Bauch des Hauses zu werfen. Denn die Objekte werden teils so präsentiert, wie sie sonst lagern.

Gemälde an Metallgittern

Da gibt es den Raum, den man nicht betreten kann. Stattdessen schaut man von einem anderen Stockwerk mitten in das Labyrinth aus Bauzäunen und Gemälden, die fern jeder Ordnung nach musealen Kriterien an den Metallgittern hängen: hier ein abstraktes Motiv, dort etwas von Horst Antes, dazwischen eine Landschaft im Stil des späten 19. Jahrhunderts.

Ein Chaos aus Erwerbungen und Schenkungen, das erst im Kontext wissenschaftlicher Arbeit zur Form findet. Chronologisch nach Epochen oder Stilen, das wäre möglich. Allerdings gibt es längst auch andere inhaltliche Ansätze, seit die Documenta von 2007 nach Korrespondenzen zwischen Werken aus verschiedenen Epochen und kulturellen Zusammenhängen forschte. Wie das in Lübeck aussehen könnte, wo im Museum neun Jahrhunderte aufeinandertreffen, demonstriert in einem nächsten Raum ein Schwerlastregal voller Exponate.

© Ernst Wilhelm Nay (VG Bild-Kunst, Bonn 2025, Foto: Kunsthalle St. Annen Lübeck)

Auch hier herrschen andere Regeln als gewohnt: Durani agiert wie in einem Schaudepot, wo Objekte ihre ästhetischen Verwandtschaften offenbaren; sei es im Thema, den Motiven oder dem Material. Sakrale Kunst trifft auf Skulpturen des 20. Jahrhunderts und ein signiertes Kissen von Andy Warhol.

Ein aufwendig von Maria von Brocken bemalter Fächer des ausgehenden 19. Jahrhunderts begegnet Bildern, auf denen vom Weltkrieg gezeichnete Künstler den Zustand der Gesellschaft ausloten. Lovis Corinth stellt sich 1916 als „Selbst mit Tod“ dar, andere wie Ernst Wilhelm Nay feiern 1960 mit abstrakten Farbkugeln auf ihren Leinwänden den wiederkehrenden Sommer.

Glasbruch, verkohlte Figuren

Im Keller verbirgt sich ein eher schmerzhaftes Kapitel der Sammlung. Hier zeigt die Ausstellung gebrochene Buchrücken aus Leder, gesplittertes Glas und einen Figurenfries, der halb verkohlt nach einem Hausbrand ins Museum gekommen ist. Gegenüber hängt das Bild eines Malers, dessen Farben tiefe Sprünge aufweisen. Solche versehrten Objekte werfen die Frage auf, wie das Haus mit ihnen umgeht.

Ein letztes Kapitel versammelt Kunst aus privaten Lübecker Haushalten, die nach einem Aufruf für die Dauer der Schau ausgeliehen worden sind; darunter eine monumentale Tierfigur aus Porzellan, die Arthur Storch für die Leipziger Frühjahrsmesse von 1921 schuf.

Der Einblick reicht weit, insbesondere beeindrucken die Schenkungen und Nachlässe, aus denen sich die Sammlung speist. Ein Selbstporträt von Marc Chagall, ein „Schüttbild“ von Sigmar Polke oder die „Verhüllte Figur“ von Edgar Augustin – das alles gäbe es nicht ohne großzügige Stifterinnen und Stifter.

Bevor es mit den Beständen also weiter ins künftige Außenlager geht, scheint Noura Durani zumindest eine Diskussion darüber aufzumachen, dass ein öffentliches Schaulager auch etwas für Lübeck sein könnte. Ein Ort, an dem die Kunst nicht wieder in die Unsichtbarkeit verschwindet.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: