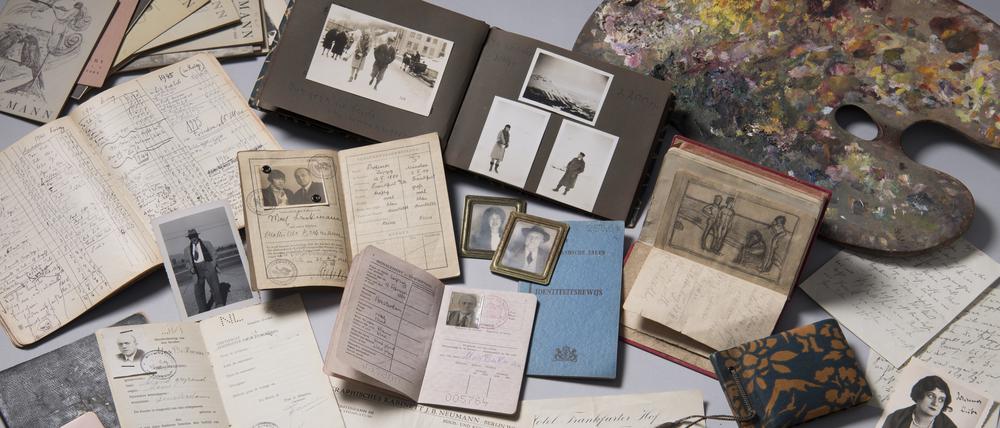

© Max Beckmann Archiv, Bayerische Staatsgemäldesammlungen/Monika Hoefler

Sauftage mit allen Schikanen: Max Beckmanns Tagebücher kommen ans Licht

Seine Witwe kürzte, wo sie konnte, aber 75 Jahre nach dem Tod des Künstlers sind seine Tagebücher endlich ohne Streichungen einzusehen – und online verfügbar.

Stand:

Als sportlichen Flaneur, der das Mondäne liebte, und besessenen Maler, den die Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben, kannte man ihn: Max Beckmann, den Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts. Auf Selbstporträts gab er gern den weltläufigen Dandy, in düsteren Nachtclub-Bildern brachte er die Abgründe zweier Weltkriege auf die Leinwand.

In expressivem Stil malte er sich die Traumata aus dem Schützengraben von der Seele und porträtierte das Leben der Großstädter. Als er im Dezember 1950 mitten auf einer Straße in New York mit 66 Jahren an einem Herzinfarkt starb, war er weltbekannt. Doch der Mensch hinter dem Selbstdarsteller, seine Ängste und Laster, blieben lange im Dunkeln.

Sex, Suff und Lästereien tauchten auf

Der Grund war Beckmanns Witwe, seine zweite Frau. Mathilde „Quappi“ wachte über das Werk, die Tagebücher und den Ruf ihres verstorbenen Mannes. Der Künstler hatte fast durchgehend über seinen Alltag Tagebuch geführt. 17 Hefte sind erhalten, doch das, was die Witwe für eine erste Veröffentlichung 1955 freigab, war nur ein Bruchteil der Originale.

© Monika Hoefler für PARCOURS 2022

Die Ehefrau hatte pragmatisch und dreist einfach gestrichen, was in den vom Beckmann-Vertrauten Erhard Göpel editierten Band nicht passte. Es fehlten viele Einträge über Sex, Suff und Lästereien, etwa über Picasso, den Beckmann ironisch „Incasso“ nannte. Auch Notizen über Personen, die nicht gut wegkamen, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch lebten, zensierte Quappi. Die Hefte der Jahre 1925 bis 1940 hätte der Künstler nach Einmarsch der Nationalsozialisten in die Niederlande ohnehin selbst verbrannt, behauptete die Witwe. Sie starb 1986.

Erst jetzt, 75 Jahre nach dem Tod Beckmanns, werden die erhaltenen Aufzeichnungen des Künstlers in Schrift und Bild komplett veröffentlicht, die Website einsehbar. Dank Suchfunktion für Schlagworte und Personen lässt sich das Konvolut von rund 2,7 Millionen Zeichen auf etwa 1350 Seiten online durchstreifen.

Fünf Jahre lang durchsuchte das Forscherteam am Max-Beckmann-Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München die Schriftstücke, entzifferte die Handschrift des Künstlers, ordnete Begegnungen, Personen, Orte, Bücher und Bilder ein. Mit jedem kleinen Detail rückten Nina Peter und Christiane Zeiller unter der Leitung von Oliver Kase, Sammlungsdirektor der Pinakothek der Moderne, den Künstler in ein neues Licht.

So erfährt man nicht nur viel über den ungesunden Lebensstil des arbeitswütigen Künstlers, der trotz Angina Pectoris gern Schweinshaxe und Schweinswürstel aß, sondern auch über seine politischen Ansichten. Sexuelle Begegnungen etwa notierte er mit dem Kürzel „X“, seinen reichlichen Alkoholkonsum en détail. Da heißt es am 17. April 1942: „Whisky. Abends etwas besoffen“, oder am 22. November 1944 in Amsterdam: „Sauftag mit allen Chicanen“.

Beckmann verfolgte die politischen Geschehnisse der Welt genau, meist am Radio, und kommentierte sie. Über das Urteil der Nürnberger Prozesse gegen NS-Kriegsverbrecher schrieb er am 11. Oktober 1946: „Werden alle gehenkt. Doll!!!“ In der Tagebuch-Ausgabe von 1955 fehlt der Eintrag.

Sein erstes Silvester im Exilland USA feierte er 1947 in St. Louis auf einer Party mit „grotesken Weibern … ehemalige Nazi“, so der Tagebucheintrag vom 1. Januar 1948. Der Koreakrieg verhindert 1950 eine Europareise. „Très baisé wegen Koreatragödie“, notiert er am 12. Dezember 1950, kurz vor seinem Tod.

Auch finanziell überlebte Beckmann im Ausland besser als bisher vermutet. Gerade während der Amsterdamer Jahre profitierte er von Verkäufen an Geschäftspartner, die ihrerseits mit dem NS-Staat verhandelten. Am 20. Oktober 1943 vermerkte er den Eingang von 3000 Reichsmark, damals eine üppige Summe, durch einen Bilderverkauf an Hildebrand Gurlitt und Erhard Göpel. Beide kauften für das NS-Regime deutsche Kunst im Ausland an. Die Umstände, unter denen Beckmann so handelte, sind dank der Tagebücher erst jetzt zu erforschen – und machen den deutschen Künstler vielleicht auch menschlicher.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false