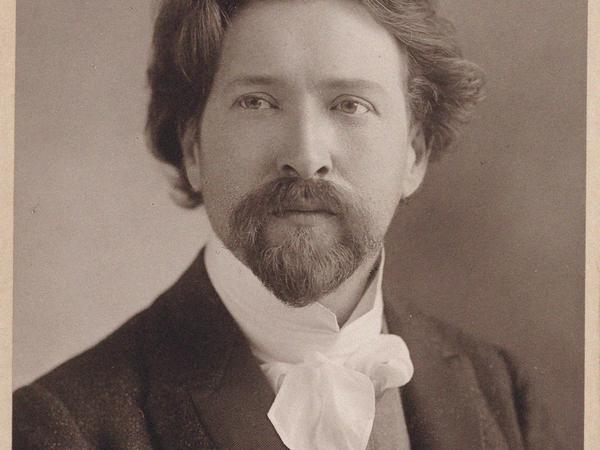

© IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive/IMAGO/140_1671374

Rainer Maria Rilke und die Musik: Wie Licht in den Ohren

2025/26 ist das Rilke-Jahr. Der große Poet erlebt eine Renaissance. Und vieles ist bei ihm neu zu entdecken, vor allem sein Verhältnis zum Modernen Tanz und zur Musik

Stand:

Eine tiefe Liebe verbindet den Dichter mit der Welt der Musik, es ist eine schwierige und fruchtbare Beziehung. Rainer Maria Rilke (1875–1926) hat die Musik gefürchtet, wegen ihrer Wirkungsmacht, und er hat sich nach ihr gesehnt, als Befreiung. Erstaunlicherweise wurde Rilke und die Musik nie als wichtiges Thema erkannt. Doch darum dreht sich wesentlich seine Dichtung: um den Ton der Welt, den Klang, des Raums, der uns umgibt, das eigentlich Unsagbare.

Hier gibt es viel zu entdecken im Rilke-Jahr. Am 4. Dezember 2025 wird sein 150. Geburtstag gefeiert, das Deutsche Literaturarchiv Marbach eröffnet eine große Rilke-Ausstellung, und im Dezember 2026, wird der 100. Todestag begangen. Literarische Einflüsse waren nicht so stark. Umso mehr hat ihn die Bildende Kunst inspiriert. Und ebenso wie der Moderne Tanz Rilke beeinflusst und verändert hat, in der Pariser Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als Rilke in der französischen Hauptstadt die „Neuen Gedichte“ und den Großstadtroman des „Malte Laurids Brigge“ schreibt, gehört der Dichter der Musik.

Am Ende der Sprache

Rilke ist ein Sprach-Komponist, es existiert kaum Musikalischeres in der deutschsprachigen Dichtung bis dahin. Paul Celan und Ingeborg Bachmann sind noch nicht im Spiel, als Rilke 1918 in einem Gedicht von der Musik sagt, sie sei die „Sprache wo Sprachen enden“ und „hörbare Landschaft“ und „uns entwachsener Herzraum“. Von da, von dieser Sprach-Grenze aus hat Rilke zu seinen Versen hingearbeitet. Musik ist ihm „dies Licht in Ohren“, wie es in einem anderen Gedicht heißt. Man hört bei ihm jetzt auch Töne, die an die Werke seiner revolutionären Zeitgenossen Gertrude Stein und Kurt Schwitters erinnern.

Liebe zu Beethoven

Ein neues Leben beginnt: So hat es Rilke empfunden, als er zu Magda von Hattingberg in Beziehung tritt. Er hatte viele Affären vor ihr, und viele sollten folgen, meist nach demselben Muster des heftigen Beginnens und des schnellen Ausschleichens. Die Geschichte datiert auf das Jahr 1914. Europa taumelt auf den Ersten Weltkrieg zu. Rilke steckt in einem tiefen Arbeits- und Lebensloch. Er ist nicht mehr jung, und er ist noch nicht alt. Magda ist Konzertpianistin. Das ist etwas, was er sucht. Sie bringt ihm die Musik nahe, Ludwig van Beethoven besonders.

Magda von Hattingberg, geboren 1883 in Wien, öffnet ihm die musikalische Welt. Sie macht Rilke mit Ferruccio Busoni bekannt. Busoni steht am Beginn des 20. Jahrhunderts als wegweisender Pädagoge. Er war Pianist und Komponist, noch heute geschätzt von einem Klaviergenie wie Igor Levit, der auf seinem Album von 2023 die gewaltige „Fantasia Contrappuntistica“ von Busoni eingespielt hat.

© ullstein bild via Getty Images

1907 veröffentlicht Busoni den ersten „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“, eine kleine Schrift mit ungeheurer Sprengkraft und Weitsicht, in der er bereits die elektronische Musik der Zukunft imaginiert. Dieses Gründungswerk der Moderne widmet Busoni später „Dem Musiker in Worten Rainer Maria Rilke verehrungsvoll und freundschaftlich dargeboten“. Rilkes einmalige Musikalität zeigt sich schon in seinen umwerfenden Reimpaaren. Da sucht man nicht lang, es sind Beispiele von vielen, die beim Blättern in den Gedichtbänden herausspringen: jene/Mytilene … ihn/Turmalin … Najaden/baden … Tosen/Matrosen … Burg/Demiurg. Und im berühmten Gedicht vom „Panther“ reimen sich Pupille/Stille.

In seinem ersten Brief an Magda gesteht er, „dass mein Sehen überladen sei (…) ach, da saß ich und war wie am Ende meiner Augen, als müsste man jetzt blind werden um die eingenommenen Bilder herum, oder, wenn schon Geschehen und Dasein unerschöpflich sind, künftig durch einen ganz anderen Sinn die Welt empfangen: Musik, Musik, das wäre es gewesen.“ Er will seine Wahrnehmung weiten. Man denkt an das berühmte Gedicht vom Torso Apolls, in dem es am Ende heißt: Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht / Du musst dein Leben ändern. Rilke sensibilisiert seine Sinne, bis zum letzten Atemzug.

© IMAGO/Heritage Images/IMAGO/Fine Art Images/Heritage Images

Magda und die Musik. Nicht nur läuft diese Liebe typisch für ihn ab, sie erscheint existentiell. Rilke selbst hat sich dazu eindeutig geäußert: „Die Musik lebt in ihr auf eine so große und wunderbare Art, wie ichs nie für möglich hielt: ich glaube, durch sie kann ich mich so an der Musik entwickeln und aufrichten wie einst an Rodins Skulptur.“

Tanz der Töne

Mehr und mehr gerät er in den Bann der Musik, einer noch höheren Abstraktion als Malerei und Moderner Tanz. Die Skulpturen Auguste Rodins, die Malerei Paul Cézannes gehören zu den starken Inspirationsquellen Rilkes. Erst durchdringt er das Visuelle, die Bildende Kunst, bis zur Erschöpfung, wie er schreibt, nachher tritt das Hören (und eigentlich das Un-Hörbare) in den Vordergrund.

Die „Duineser Elegien“ und die „Sonette an Orpheus“. Orpheus, der musikalische Bote aus der Antike, der tänzerische, musizierende Gott. Die „Elegien“ haben ihren Ursprung in einem überwältigenden Hörerlebnis, als Rilke auf dem hoch gelegenen Pfad am Meer bei Triest am Schloss Duino eine brausende Stimme zu vernehmen glaubt: Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen …

Um die Musik führt Rilke einen langen Kampf. Um das Innigste, das uns übersteigt, wie er in dem Gedicht „An die Musik“ es ausdrückt. Dieses „Über“, übersteigen, überstehen, gehört zu seinen Leitmotiven. Das Über-Raschende im Leben und in der Natur. Noch etwas lässt die Affäre mit der Pianistin Magda von Hattingberg als signifikant erscheinen. Rilke schreibt der Musik eine verführerische Wirkung zu, eine Überwältigungskraft, der er sich nicht aussetzen will, denn da ist etwas, das man nicht beherrscht. Auch in der Liebe schreckt ihn das Entgleiten, das Sich-Verlieren in einem anderen Menschen.

Geige, Laute, Mandoline, Flöte. In Rilkes Gedichten tauchen diese Instrumente häufig auf. Und nun das Klavier. Anfang März 1914 kommt Rilke nach Berlin. Magda besucht ihn seiner Unterkunft: „Ich ging den langen Weg zu Fuß, wie ein Pilger zum Heiligtum.“ Am andern Tag bestellt sie einen Konzertflügel für ihre Wohnung im Grunewald. Ein Thema von Händel, eine Arie von Bach, eine Pastorale von Scarlatti, ein Schumann-Lied, das sind die ersten Kostproben, die sie ihm gibt.

Früher Entdecker von Proust

Sie gehen in die Philharmonie, wo Busoni ein Klavierkonzert von Beethoven spielt. Spaziergänge am See, kleine Abendgesellschaften. Bei den Busonis sind sie zum Essen eingeladen, und nachher unterhalten sich der Dichter und der Komponist über Marcel Prousts neues Buch „Du coté de chez Swan“. Rilke ist einer der ersten, der Proust entdeckt.

Ende März reisen Rainer und Magda nach Paris. Er führt sie zur Notre-Dame und zum Jardin du Luxembourg, wo sich – später auch im diesem schönen Gedicht - das „Karussell“ der weißen Elefanten dreht, nach Saint-Germain und Notre-Dame. Sie hören geistliche Musik in der Messe und besuchen den alten Rodin auf seinem Landsitz. Busoni ist in Paris, er gibt ein Konzert, nachher trifft man sich mit dem pompösen italienischen Schriftsteller Gabriele d’Annunzio, der Magda sogleich den Hof macht.

© Wikipedia/Nouchka CC BY-SA 3.0

Magda spielt ihm jeden Abend ein kleines Konzert. Sie versucht es mit Brahms, den erträgt Rilke nicht (diese Musik sei „teils leer, teils überfüllt“). Richard Wagner tut er sich nicht an. Er lehnt ab, als Magda mit ihm in den „Parsifal“ will. Aber Beethoven! Und Bach! Eine letzte Reise führt sie Ende April, Anfang Mai über Mailand und Venedig nach Duino. Dort hat sich eine illustre Gästeschar eingefunden, Magda musiziert mit einem Streichquartett. Aber alles ist zu viel für Rilke. Und zu wenig. Er verschwindet nach Assisi, sucht eine einsame Klause in den Hügeln Umbriens auf, um dem heiligen Franziskus nahe zu sein. Magda, die über eine Ehe mit ihm nachgedacht hat, sieht er nie wieder.

Die Orgel im Weinberg

Die Musik wird ihn begleiten. Einfach, elementar, im Frieden mit sich selbst erscheint die Welt in einem Gedicht aus seinem letzten Sommer 1926 in der Schweiz, im Kanton Wallis: Weinbergterrassen wie Manual, / Sonnenanschlag den ganzen Tag.… / Schließlich Gehör in empfangenden Munden/ für den vollendeten Traubenton.

Die Orgel spielt im Weinberg, die Zunge schmeckt den Ton. Der Mund spricht nicht, er hört. Eine Sinfonie in vier Zeilen. Wenn auch die Musik immer mehr seine Dichtung übernimmt, lehnt er doch Vertonungen seiner Verse ab. Nur Ernst Krenek bekommt das Privileg einer Rilke-Komposition zu Lebzeiten des Dichters und mit dessen Zustimmung. Es handelt sich um den Gedichtkreis „O Lacrimosa“. Rilke erlebt eine Aufführung nicht mehr.

Es haben später, nach seinem Tod, viele Komponisten seine Verse in Töne gesetzt oder in ihre Werke integriert. Dazu gehören Alban Berg, Anton Webern, Arnold Schönberg, aber auch Hanns Eisler und Kurt Weill und Leonard Bernstein. Viktor Ullmann schrieb im Konzentrationslager Theresienstadt eine Musik zur „Weise von Liebe und Tod des Cornet Christoph Rilke“. Ullmann wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Dmitri Schostakowitsch komponierte seine 14. und letzte Sinfonie mit Versen von Rilke, Federico Garcia Lorca und Guillaume Apollinaire.

„Einzig in ihm von uns allen war das Wort schon vollkommen Musik“, sprach Stefan Zweig bei einer Rilke-Gedächtnisfeier 1927 in München: „Alle Formen des Lebens suchen ihr Bildnis in den singenden Spiegeln seiner Verse.“ Im Jahr 1960 erschien ein kleines, feines Buch mit dem Titel „Rainer Maria Rilke und die Musik“. Clara Màgr stellt fest, das Verhältnis des Dichters zur Musik sei nie eingehend untersucht worden. So verhält es sich im Grunde immer noch. Das Rilke-Jahr wird das Bild des Dichters, so viel ist jetzt schon zu hören und zu sehen, nachhaltig verändern.

Dieser Text ist ein - gekürzter - Vorabdruck aus der Rainer-Maria-Rilke Biografie von Rüdiger Schaper. Das Buch erscheint Mitte August im Verlag Herder wbg Theiss. 290 Seiten, 26 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false