© C. Heysel

Oper: Riss in der Masse

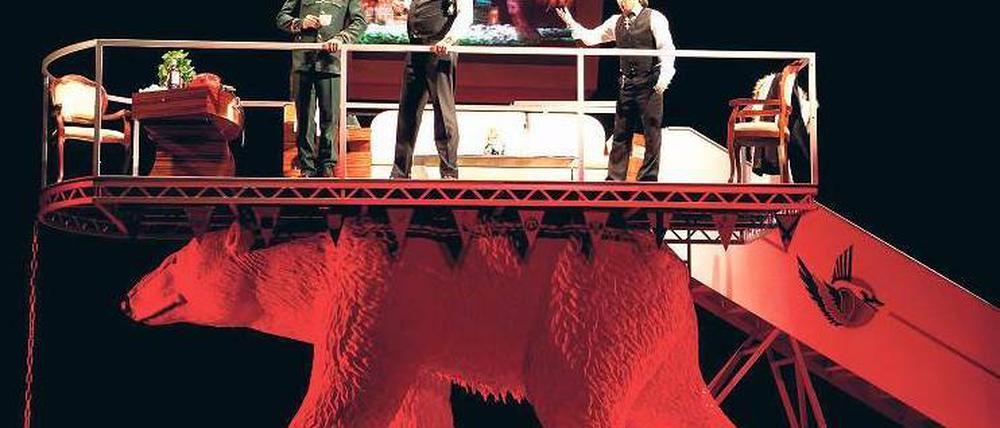

Klangmächtig: Andrea Moses inszeniert Mussorgskys "Chowanschtschina" am Anhaltischen Theater Dessau.

Stand:

Sie haben es geschafft. Am Ende dieses Premierenabends am Dessauer Theater bleiben Respekt und Erstaunen, dass hier Aufführungen möglich sind, auf die weit größere Häuser stolz sein könnten – und dass hier trotz chronischer Sparzwänge große Oper stattfindet. Zwei Jahre währt jetzt das anhaltische Opernwunder, nach dem Paukenschlag mitWagners „Lohengrin“, mit dem Intendant André Bücker und Chefregisseurin Andrea Moses Aufsehen erregten, hatten Produktionen wie Verdis „Maskenball“ und Aubers „Stumme von Portici“ die Programmlinie politisch ambitionierten Musiktheaters auf stetig wachsendem Niveau fortgesetzt.

Zum Abschied der nach Stuttgart wechselnden Moses nun die größte Herausforderung: Mussorgskys Volksdrama „Chowanschtschina“, dieses rohe Bilder-Konglomerat um Aufstand, Unterdrückung und Machtkampf, diese Oper ohne Helden, die die Geschichte Russlands als nicht enden wollenden Kreislauf von Leid und Gewalt beschreibt. Ein maßloses Stück in jeder Hinsicht, vor dessen Anforderungen die meisten Bühnen zurückschrecken. Vor der Aufgabe, die Chormassen der Strelitzen, Altgläubigen und Moskauer Proletarier zu organisieren; vor der langen Liste großer Stimmen und der Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Anarchie und Erzählfluss zu finden.

Unter Chefdirigent Antony Hermus zeigt die Anhaltische Philharmonie nicht nur Präzision, sondern auch einen betörend farbenreichen, transparenten Klang – ein starkes Plädoyer für die Orchestrierung von Dmitri Schostakowitsch, die bei den Auftritten der Politgrößen bis ins Groteske geht, aber in den Nebenstimmen der Holzbläser immer wieder auch die Risse im gesellschaftlichen Gefüge nachzeichnet.

Die vereinten Chöre des Dessauer wie des koproduzierenden Weimarer Theaters bewältigen ihr vokales Zirkeltraining zwischen fatalistischen Chorälen, greller Folkloristik und Massenpanik im Großen und Ganzen souverän – zumal „Chowanschtschina“ auch Musik ist, bei der der Ausdruck und der richtige russische Tonfall wichtiger sind als die vokale Endpolitur.

Die Sänger sind allerdings spektakulär: Angus Wood zum Beispiel, der den Reformpolitiker Golizin mit gleißendem Tenor als Machtmensch zeichnet, der für seine idealistischen Ziele notfalls über Leichen geht. Oder der Altgläubige Dossifei, bei Pavel Shmulevich und seinem kerngesundem Bass ein charismatischer Sektenführer, der seine Gefolgschaft am Ende ohne Zögern in den Feuertod gehen lässt. Oder auch der Fürst Iwan Chowanski, anhand von dessen Revolte gegen die Zarenherrschaft das Volksepos erzählt wird: Der vom Bolschoi geholte Alexey Antonov gibt ihn mit hochadlig samtigem Bass und feudaler Autorität.

Und dann ist da die Marfa von Anna Peshes: keine orgelnde Matrone oder hexenhafte Seherin, sondern eine Frau, aus deren warmen Alt-Farben ein fühlend’ Herz spricht. Sie wird zum Gravitationszentrum des Stücks. Wären alle wie sie – heroisch und barmherzig, klug und zugleich auf die innere, russische Stimme hörend – dann würde ein anderes Russland möglich. So der Hoffnungsschimmer, der sich aus „Chowanschtschina“ destillieren ließe, wenn Marfa nicht ebenfalls den Freitod wählen würde.

Die Regie ist, wie bei Andrea Moses’ Selbstverständnis als politische Regisseurin kaum anders möglich, modern: Die Bojaren tragen Anzug und Krawatte, vom Großbildschirm strahlen die rivalisierenden Politiker im Wechsel mit volksverdummenden Unterhaltungsbildern. Anders als beim „Lohengrin“, den Moses als Politkrimi in Szene setzte, erlaubt sie der „Chowanschtschina“ aber größere Freiheiten gegenüber der Realität. Weil das Vortäuschen von Tatsachen zum politischen Geschäft gehört – der vermeintliche Aufstand des reaktionären Fürsten Chowanski ist schließlich auch bloß eine gezielte Intrige seiner politischen Gegner –, ist auch Moskau auf der Dessauer Bühne eher ein gedanklicher Ort suggestiver Bildzitate.

Zwiebeltürmchen, Plattenbau, Weihrauchfässer und ein riesiger Eisbär als Verkörperung von Mütterchen Russland zielen auf die Zeitlosigkeit von Mussorgskys fatalistischer Analyse. Die realistischste Zutat ist noch die Leiche eines gelynchten Bojaren, die den ganzen Abend vom Schnürboden herunterhängt. Seither hat sich in Russland wohl nicht viel geändert.

Wieder am 21. Mai sowie 2. und 19. Juni.

Jörg Königsdorf

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: