© Avant-Verlag

Sachcomic über Opfer der argentinischen Militärdiktatur: Verschwunden, aber nicht vergessen

Birgit Weyhe arbeitet in ihrem Buch „Schweigen“ die Verbrechen der Militärdiktatur in Argentinien auf. Durch den Netflix-Hit „Eternauta“ gewinnt das Thema gerade zusätzliche Relevanz.

Stand:

Die international erfolgreiche Netflix-Serie „Eternauta“ hat in Argentinien die öffentliche Auseinandersetzung mit den Grausamkeiten der Militärregierung von 1976 bis 1983 neu belebt. Die Serie, von der kürzlich eine zweite Staffel angekündigt wurde, basiert auf einer Comicreihe aus den 1950er Jahren, deren Autor Héctor Germán Oesterheld 1978 von der Junta verhaftet und aller Wahrscheinlichkeit nach getötet wurde.

Das gleiche Schicksal erlitten im folgenden Jahr auch seine vier Töchter, von denen zwei schwanger waren, sowie deren Ehemänner. Sie gehören zu den insgesamt 30.000 „Verschwundenen“ der argentinischen Diktatur, deren genaues Schicksal bis heute unbekannt ist.

In Folge der weltweiten Aufmerksamkeit für „Eternauta“ hat vor einigen Wochen die Hinterbliebenen-Organisation „Abuelas de Plaza de Mayo“ (Großmütter der Plaza de Mayo) einen erneuten Aufruf gestartet, um die gestohlenen und zwangsadoptierten Kinder von entführten, inhaftierten und hingerichteten politischen Gefangenen der argentinischen Militärdiktatur zu finden. Das berichtete kürzlich die britische Zeitung „Guardian“.

© Avant-Verlag

Das Thema hat auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit verdient. Denn die Bundesregierung und große deutsche Konzerne haben während der Militärjunta eine unrühmliche Rolle gespielt. Welche Folgen das für einzelne Betroffene hatte, hat Birgit Weyhe jetzt in ihrem neuen Buch sehr anschaulich herausgearbeitet.

Beide Frauen wurden Opfer der Diktatur

In der Graphic Novel „Schweigen“ zeichnet die Hamburger Autorin und Künstlerin, die lange auch für den Tagesspiegel gearbeitet hat, die Schicksale zweier in Argentinien lebender Frauen mit deutschen Wurzeln nach. Sie wurden auf unterschiedliche Weise zu Opfern der Diktatur, deren Verbrechen auch 40 Jahre später nur teilweise aufgearbeitet und juristisch geahndet sind.

Im Zentrum des Buches stehen die Biografien von Ellen Marx (1921–2008) und Elisabeth Käsemann (1947–1977). Die eine floh als junge Jüdin in den späten 1930er Jahren vor den Nationalsozialisten nach Argentinien, die andere ging in den 1970er Jahren aus politischem Idealismus von Deutschland nach Südamerika.

Zeichnerisch nutzt die in Deutschland geborene und in Ostafrika aufgewachsene Weyhe ein von ihr in den vergangenen 15 Jahren etabliertes visuelles Vokabular. Das kennt man so ähnlich bereits aus ihren vielfach prämierten Büchern „Madgermanes“, „Rude Girl“ oder „Lebenslinien“, in denen außergewöhnliche, in der Regel mehrere Kulturen verbindende Biografien vermittelt werden.

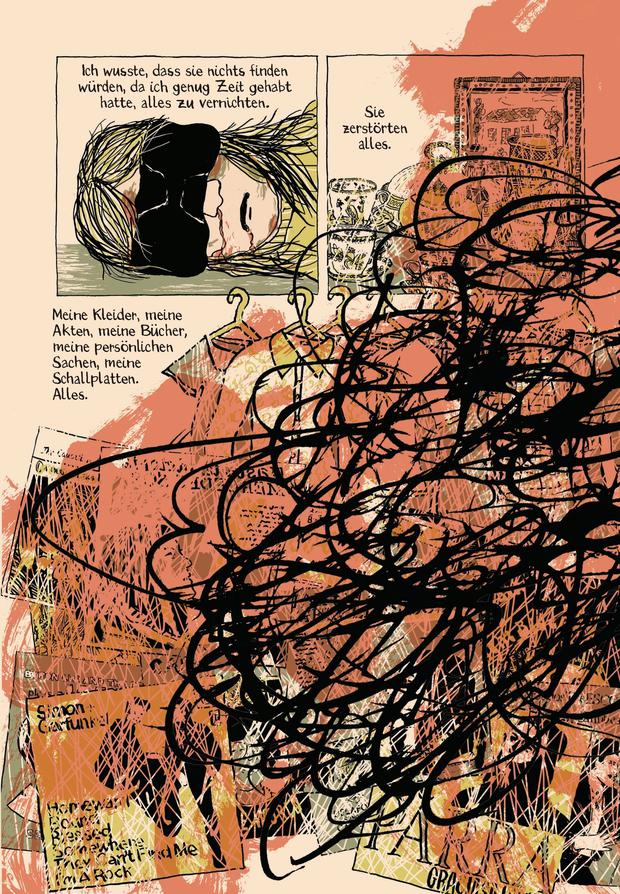

Neben der sachlich wirkenden, weitgehend auf Umrisslinien beschränkten und eher naturalistischen Figurenzeichnung sind dies viele bildliche Metaphern sowie immer wieder expressionistisch anmutende Panels, die die künstlerisch besonders starken Szenen des Buches prägen.

© Avant-Verlag

Mit verwischten Tusche-Spuren, Symbolen und teilweise abstrakt wirkenden Bildelementen erzählt Weyhe von der entgrenzten Gewalt, die Ellen Marx und ihre zum großen Teil von den Nationalsozialisten ermordete Familie erst in Deutschland erlebten – und die dann der ins argentinische Exil geflüchteten Frau sowie ihrer neuen Familie widerfuhr.

Ihre politisch engagierte Tochter Nora gehört zu den Menschen, die während der Militärdiktatur verschwanden und nie wieder lebend gesehen wurden. Elisabeth Käsemann wurde 1977 als Gegnerin der Junta ebenfalls ermordet.

Farbkleckse, Fratzen, Skelette

Die Angst der Diktatur-Opfer, ihre Hilflosigkeit sowie die systematische Gewalt und Vernichtung von Regime-Gegnern vermittelt Weyhe mit wilden Farbklecksen und tiefschwarzen Flächen. Maskenhafte Fratzen oder stilisierte Skelette deuten die Monstrosität der Gewalt an, die Ellen Marx, Nora Käsemann und viele andere Opfer der Gewalt erleiden mussten.

Einige besonders brutale Details vermittelt Weyhe mit Zeichnungen von weiß schraffierten Handschellen, Knochen oder einer Pistole auf schwarzem Papier, was an Röntgenbilder erinnert.

© Avant-Verlag

Weyhe arbeitet die Lebenswege ihrer Hauptfiguren in einer Kombination aus biografischem Drama, illustriertem Sachbuch und grafischem Essay auf. Die drei sich einander abwechselnden Stilformen sind auch farblich und durch andere gestalterische Elemente klar voneinander getrennt.

Das verbindende Thema ist hier, wie der Buchtitel bereits signalisiert, das Schweigen, womit Weyhe unter anderem das private Verstummen der Diktaturopfer aus Angst, Selbstschutz oder Sprachlosigkeit sowie das politische Vertuschen der Verbrechen durch die Täter und ihre Verbündeten meint.

Aber es umfasst auch das komplizenhafte Schweigen aus Deutschland. Die Bundesregierung und der deutsche Botschafter in Argentinien werden zwar von den Angehörigen der Junta-Opfer um Hilfe gebeten, bleiben aber untätig – um wirtschaftliche Beziehungen sowie die Fußball-WM nicht zu gefährden, aber offenbar zum Teil auch aus politischer Komplizenschaft heraus.

Mercedes-Benz und Siemens profitierten

Deutsche Konzerne wie Mercedes-Benz und Siemens, das führt Weyhe in einigen besonders erschütternden Passagen aus, begrüßten die Verfolgung linker Gruppen durch das Regime. In mehreren Fällen übergaben sie sogar persönlich kritische Betriebsräte an das Militär, was in vielen Fällen einem Todesurteil gleichkam.

Menschenrechtsgruppen zufolge „verschwanden“ während der Militärdiktatur in Argentinien etwa 100 Menschen, die Deutsche waren oder aus Deutschland stammten – ohne dass die Bundesregierung etwas zu ihrer Rettung oder zumindest zur Aufklärung ihrer Schicksale unternahm, wie Weyhe ausführt.

Besonders stark sind die Passagen, in denen die persönlichen Erlebnisse der Hauptfiguren geschildert werden, denen man dank Weyhes zugänglicher Erzählweise sehr nahekommt. Vor allem die Verzweiflung der Eltern von Nora Marx und der unterschiedliche Umgang ihrer Mutter und ihres Vaters mit dem Schmerz und der Unsicherheit sind sehr bewegend vermittelt.

© Avant-Verlag

Die erklärenden Passagen zum historischen Hintergrund wirken dagegen stellenweise sehr didaktisch und unterbrechen den Erzählfluss. Da das Wissen über die argentinische Militärdiktatur beim deutschen Publikum gering sein dürfte, sind diese Abschnitte jedoch eine hilfreiche Ergänzung, um alles einordnen zu können.

Ellen Marx engagierte sich nach dem Verlust ihrer Tochter bei der Menschenrechtsorganisation „Madres de Plaza de Mayo“ (Mütter des Platzes der Mairevolution), die Aufklärung über das Schicksal der Junta-Opfer fordert. Sie arbeitet eng zusammen mit der Organisation „Abuelas de Plaza de Mayo“, deren Ziel es ist, Menschen ausfindig zu machen, die als Kinder während der Militärdiktatur zur Zwangsadoption freigegeben wurden, nachdem ihre Mütter umgebracht wurden.

Mit dem Erfolg von „Eternauta“ auf Netflix hat sich die Zahl der Anfragen an die Menschenrechtsgruppe versechsfacht, teilten die „Abuelas de Plaza de Mayo“ kürzlich mit. Alleine in der Woche nach dem Serienstart hätten sich mehr als 100 Menschen gemeldet, die während der Militärdiktatur geboren wurden und Auskunft über ihre wahre Herkunft suchten.

Dass die Zeit der Junta trotz des teilweise erfolgreichen Engagements von Menschen wie Ellen Marx und juristischen Verfahren gegen einige der Verantwortlichen noch lange nicht umfassend aufgearbeitet wurde, macht auch Birgit Weyhe in „Schweigen“ deutlich. „Statt sich der Vergangenheit zu erinnern, wird sie ignoriert“, schreibt die Autorin in ihrem Nachwort.

Während in Deutschland von politischen Akteuren wie der AfD ein Ende des „Schuldkultes“ gefordert werde, würden in Argentinien unter Präsident Javier Milei Gedenkstätten geschlossen und diktatorische Gewalt wieder als legitim angesehen.

„Diese weltweiten Entwicklungen machen es mehr denn je notwendig, sich die Geschichte zu vergegenwärtigen“, fordert Weyhe. Ihr Buch „Schweigen“, dessen Entstehungsprozess unter anderem mit einem Stipendium des vom Bund finanzierten Deutschen Literaturfonds gefördert wurde, ist ein wertvoller Beitrag dazu.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: