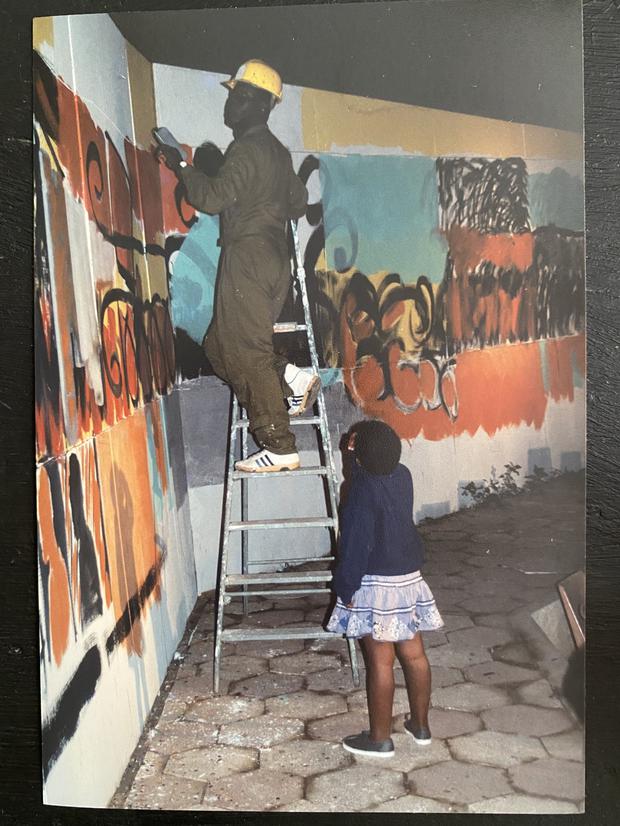

© Jean Baptiste Joire

Senegalesische Kunst archiviert und vergessen: Ken Aicha Sy sucht die Bilder ihres Vaters

Die Ausstellung „Survival Kit“ in der ifa-Galerie zeigt die Suche nach den Bildern des wegweisenden Malers El Hadji Sy – und dass koloniale Strukturen bis heute wirken.

Stand:

Die Bilder des senegalesischen Künstlers El Hadji Sy waren 2022 eines der Highlights des Gallery Weekends in Berlin, bei der Documenta 14 stand und hing seine großformatige Malerei in der Documenta-Halle in der Karlsaue. In der jetzigen Ausstellung in der ifa-Galerie ist kein einziges Original von ihm zu sehen. Nur zwei körnige Reproduktionen seiner abstrakt-figurativen Gemälde. Die von Ken Aicha Sy, der Tochter des Künstlers, kuratierte Schau erzählt von einer schmerzlichen Leerstelle.

© Anne Jean Bart

Sy zeigt in der Galerie des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) das Ergebnis einer fünfjährigen Recherche, bei der sie sich auf die Spuren ihres heute 70 Jahre alten Vaters in Europa begab. Die Ausstellung ist ein überraschender, abwechslungsreich inszenierter Mix aus Recherche und Überblick über die Kunstszene des Senegals zwischen 1960 und 1990, der mit viel Textmaterial und wenig Kunstwerken arbeitet und trotzdem einnehmend ist.

Wo sind die Bilder von El Hadji Sy?

In ihrer Ausstellung „Survival Kit. Between Us and History: The Hidden Archive“ berichtet Sy von Hindernissen bei der Recherche, sie macht auf hegemoniale Strukturen in Museen aufmerksam, die sich selbst auf die zeitgenössische Kunst aus Afrika noch auswirken. In dieser Hinsicht passt die Ausstellung gut zum Konzept, mit dem Ayla Sebti, Leiterin der ifa-Galerie, 2016 angetreten ist. Mit der transdisziplinären Reihe „Untie to Tie“ wollte Sebti zum Diskurs über die Langzeitfolgen des Kolonialismus einladen.

So viele einzigartige Kunstwerke und Dokumente sind in Bunkern weggeschlossen, wo niemand Zugang zu ihnen hat.

Kuratorin Ken Aicha Sy

Als Startpunkt für ihre Suche nennt Ken Aicha Sy den Tod ihrer Mutter, der Journalistin und Kulturaktivistin Anne Jean Bart, im Jahr 2019. Beim Sortieren des Nachlasses stieß sie auf das Familienarchiv, das Fotos und Artikel von Bart enthielt, die in der Zeitung „Le Soleil“ veröffentlicht worden waren und subjektive Schlüsselmomente der zeitgenössischen senegalesischen Kunstszene festhielt – mit El Hadji Sy als zentraler Figur.

Da Sy nicht mit ihrem Vater aufgewachsen ist, war vieles für sie Neuland. Warum ist das Schaffen ihres Vaters im Senegal kaum bekannt? Warum schrieben zur zeitgenössischen Kunst in dem westafrikanischen Land fast ausschließlich deutsche oder amerikanische Autoren, fragte sie sich und reiste nach Deutschland. Später nutzt sie eine Residency am ZK/U in Moabit, um an ehemaligen Ausstellungsorten ihres Vaters zu recherchieren.

El Sys performative Malerei

Der Maler, Kurator und Aktivist El Hadji Sy, 1956 im Senegal geboren, wandte sich nach seinem Studium an der École Nationale des Beaux-Arts in Dakar bewusst gegen die Malerei der „Schule von Dakar“ seit den 1960er Jahren und den vom ehemaligen senegalesischen Präsidenten und Dichter Léopold Sédar Senghor verordneten Kulturbegriff der „Négritude“.

El Sy wollte sich in seiner Kunst von der staatlichen Linie emanzipieren, das Label „afrikanische Kunst“ lehnt er ab. Er war Gründer und Mitglied interdisziplinärer, performativ und sozial arbeitender Künstlerkollektive wie Laboratoire Agit’Art und Tenq, gründete Künstlerdörfer in verlassenen Kolonialgebäuden oder Arbeiterwohnungen. Jahrelang malt er seine Bilder mit den Füßen, nutzte Jutesäcke, Backbleche und was er eben in seiner Umgebung als Malgrund fand.

Bereits 1989 kuratierte er die erste Überblickschau zur zeitgenössischen Kunst seines Heimatlandes für das Völkerkundemuseum (später Weltkulturen Museum) in Frankfurt am Main. 2015 gab es dort eine große Einzelschau seiner Malerei, kuratiert vom Künstler selbst, der damaligen Leiterin Clémentine Deliss und Philippe Pirotte als Rektor der Städelschule.

© Anne Jean Bart

Die dazugehörigen Publikationen und darin verzeichneten Kunstwerke nutzte Ken Aicha Sy als Grundlage für ihre Recherche, die sie vor allem ins Weltkulturen Museum in Frankfurt am Main und ins Iwalewahaus in Bayreuth führten, das ebenfalls zeitgenössische Kunst aus Afrika sammelt und mit El Sy zusammengearbeitet hat.

Nicht zu viel Licht aufs Bild

Man merkt Ken Aicha Sy an, wie sehr sie die Tatsache bewegt, dass ein Teil der senegalesischen Kunstgeschichte in westlichen Museumsarchiven oder in Privatsammlungen verschwindet, während das dazugehörige Wissen im Senegal fehlt. Sie hatte zwar die Möglichkeit, sich in Deutschland Zugang zu Archiven zu verschaffen, die meisten ihrer Landsleute haben diese Chance nicht, sagt sie beim Ausstellungsrundgang. Eine Wand zeigt Sys Netzwerk aus Museumsleuten, Weggefährtinnen und Kuratoren, die ihre Recherche in Europa unterstützten.

Man kann in dieser Ausstellung auf Teppichen sitzen und Video-Interviews senegalesischer Künstler und Wissenschaftler ansehen, die Sy ausgegraben hat. Eine Bibliothek hält die wegweisende Anthologie El Sys zum Durchblättern bereit, ebenso eine Mischung aus Magazin und Katalog, ein „Magalogue“, das Sy begleitend zu ihrer Recherche veröffentlichen will.

Das Weltkulturen Museum hat sechs Gemälde nach Berlin ausgeliehen, Sy präsentiert sie so, dass auch die Rückseiten zu sehen sind, die Hinweise zur Provenienz geben. Das abstrakte blau-gelbe Gemälde „Nocturne“ von Théodore Diouf von 1985 wird der École de Dakar zugerechnet. Eine Zahl auf der Rückseite verrät, dass jemand dafür mal 150.000 CFA Franc zahlte, umgerechnet etwa 220 Euro. Heute ist es um ein Vielfaches mehr wert, die Versicherungssumme entsprechend hoch. Bilder wie dieses nach Senegal zu bringen, ist teuer und macht eine Ausstellung an ihrem Entstehungsort unrealisierbar.

El Hadji Sys Bilder im Depot

Eine weitere Leihgabe aus Frankfurt, „Le acrobat qui sante la lune“ von Amadou Ba, darf laut Maßgabe des Museums in der ifa-Galerie nur mit der Rückseite zur Fensterfront hängen. In einem Land mit gleißender Sonne gemalt, soll es in Deutschland vor dem Licht geschützt werden. „Vielleicht hätte ich gerne im direkten Licht gebadet“, lässt Sy das Gemälde in einem ihrer poetischen Ausstellungstexte sagen. „Dreht euch um, ich bin da.“ Vermutlich folgt die Maßgabe fürs Licht europäischen Museumsnormen. Ken Aicha Sy schmerzt die paternalistische Herangehensweise von Institutionen, es besser zu wissen als die Schöpfer selbst, von denen die meisten noch leben.

Wie das Erbe weitergeben?

Zwei Kunstwerke von El Hadji Sy aus dem Iwalewahaus in Bayreuth, die Ken Aicha Sy gern ausgestellt hätte, konnten aus Kosten-, Zeit- und anderen Gründen nicht nach Berlin reisen. Weil die Originale nicht zu bekommen waren, entschied sich Sy für Reproduktionen, selbst wenn ihr die vom Museum gelieferten Bilddaten als nicht besonders gut erschienen.

Im Wandtext beschreibt sie, wie sie zwei der Malereien im Iwalewahaus vorfand: ohne Angaben, ohne Label. Nur durch die Signatur ihres Vaters habe sie seine Werke identifizieren können, durch den Pinselstrich und dynamischen Rhythmus. Selbst in Form dieses kleinen reproduzierten Ausschnitts weigerten sich die Bilder still zu sein, so ihr Text.

Ein weiteres Gemälde El Hadji Sys, „Die Mutter und das Kind“, ist in der Ausstellung ebenfalls als Reproduktion zu sehen. Es gehört zu einem Konvolut an 60 Bildern aus der Sammlung des Darmstädter Mäzens Friedrich Axt, einem Freund El Hadji Sys. Nach dem Tod von Axt 2010 gingen die Bilder an El Sy, der sie als Dauerleihgabe an das Weltkulturen Museum in Frankfurt gab.

Um die pure Rückführung der Werke gehe es ihr nicht, sagt Sy. Sie will den Menschen im Senegal die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zurückzuerobern und zitiert in einem begleitenden Ausstellungstext aus einem Interview mit dem senegalesischen Restitutionsexperten Felwine Sarr. Bei der Rückgabe sei für ihn auch die „Re-Sozialisation“ ein wichtiger Aspekt. „Was geschieht mit den Werken, wie nehmen sie ihre Rolle auf dem Kontinent ein? Die europäischen Erinnerungsmodelle einfach zu übernehmen, funktioniert nicht“, so Sarr.

Sys eigene kreative Ausstellung ist Lernort, Bibliothek, Videoraum und Lounge. Durch die Lebendigkeit der Darstellung stößt sie den Betrachter auf das, was ihr in der deutschen Museologie fehlt: ein „Erbe in Bewegung“ zu halten.

[Anm. d. Red: In einer früheren Version hieß es, das Weltkulturen Museum habe Arbeiten von El Hadji Sy nicht ausleihen wollen. Das haben das Weltkulturen Museum und Kuratorin Ken Aicha Sy korrigiert.]

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: