© Hamburger Kunsthalle/Courtesy National Museums Liverpool, Walker Art Gallery

Sich verewigen: Boris Groys über den Wunsch des Menschen, zum Kunstwerk zu werden

Der russischstämmige Philosoph untersucht in seinem neuen Essay, was es heißt, über den eigenen Tod hinaus, Bilder von sich zu produzieren.

Stand:

Miku Hatsune ist eine japanische Sängerin ohne Geburtsdatum. Sie wird nie altern, nie eine Schaffenskrise durchleben oder sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, falls ihr der Rummel zu viel wird.

Sie ist eine Manga-Figur, die auf Leinwände projiziert wird, um Konzerte vor Menschen zu geben, die so aussehen wollen wie sie. Stehen die Maschinen nicht still, hat Hatsune die Aussicht auf ein unendliches Leben. Hatsunes Fans haben sie nicht.

Was ist das für ein Wunsch, zum Kunstwerk zu werden? Der deutsch-russische Philosoph Boris Groys hat sich dieser Frage angenommen.

Bekannt wurde er 1988 mit dem großen Essay „Gesamtkunstwerk Stalin“, in dem er zeigte, wie sich die Ambition der künstlerischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts, Welt und Mensch vom Reißbrett aus neu zu gestalten, in Stalins totalitärem System verwirklichte.

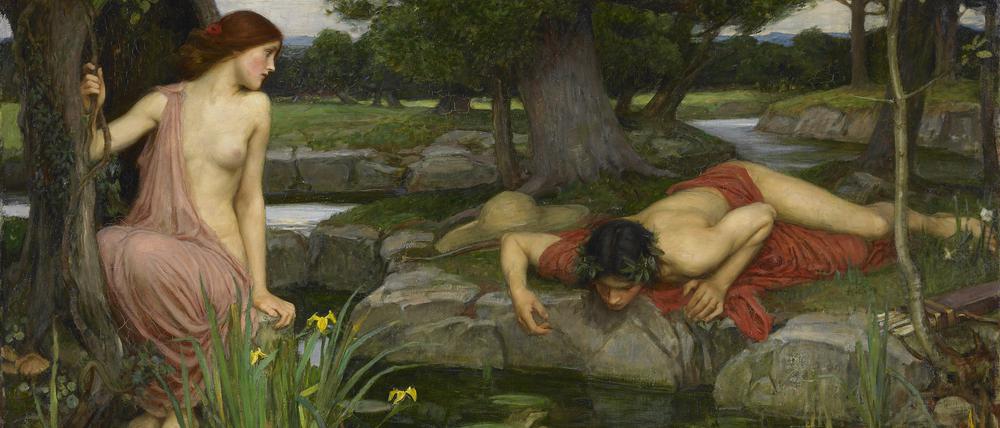

„Zum Kunstwerk werden“ beginnt nun im alten Griechenland: Narziss sieht das Spiegelbild seines Körpers im See und übernimmt den Blick der anderen auf sich, verinnerlicht die öffentliche Wahrnehmung. Für Groys nimmt in dieser Szene der Menschenwunsch seinen Anfang, Bilder von sich zu produzieren, die den eigenen Tod überdauern.

Wie Menschen nach ihrem eigenen Wesen fragen, interessiert Groys auch am Beispiel der Selbstbildreflexion in Fotografien. Subjektivierung besteht für ihn darin, entweder der Mode zu folgen oder sich von ihr abzuwenden.

So gelangt er zum Zusammenhang von Ethik und Ästhetik: Das „Design der Seele“ verlangt es, dass wir versuchen, ebendiese Seele nach außen zu stülpen – erst recht in einer Welt des totalen Designs. Groys sieht sie bei den sowjetischen Konstruktivisten ebenso ausgeprägt wie in westlichen Konsumgesellschaften.

Groys bedient sich für seine Argumentation unterschiedlicher Disziplinen: Psychoanalyse, Ethnologie, Architektur. Das macht den Text kurzweilig. Allerdings ist es bei diesem Parcours nicht ganz leicht, den jeweiligen Gedanken zu folgen. Ein Gespräch mit dem Dramaturgen Carl Hegemann im Anhang arbeitet einzelne Aspekte noch einmal hilfreich heraus.

Im Internet gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Sehen und Berühren. Ich klicke, damit sich öffnet, wonach ich mich sehne. Unentwegt muss ich mich fragen, wie ich mich der „Überwachungs- und Aufzeichnungsmaschinerie“ aus Internettechnologie, Wirtschaft, Staat zeigen darf. Ich positioniere mich, rahme mich auf Social Media.

Moderne Künstler, so Groys, tun dasselbe, Sie erschaffen (Werk-)Identitäten, die im Museum landen. Dort trägt dann der Staat für sie Sorge. Ausgeschlossen wäre nur derjenige, dem es nicht gelingt, sich als „schützenswertes Kulturgut“ zu präsentieren.

Von da aus kommt Groys zu kulturellen Betreuungstechnologien: Sie müssen den Widerspruch von „Patient tot“ und „Patient lebt weiter“ aushalten. Sie sind unterschieden von Produktionstechnologien, die Waren zum Verbrauchen und Wegwerfen hervorbringen — und vielleicht auch warenförmige Menschenbilder.

Boris Groys‘ Essay lässt sich auch als Appell verstehen, dass Bild-, Gott-, und Kunstwerk-Werdung des Einzelnen dumm und vergeblich sind, solange sie nicht doch in einem Miteinander von Menschen aufgehoben sind.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: