© © Estate Maria Martins

Statt Gefälligkeiten schufen sie Großformate: Das Bucerius Forum in Hamburg zeigt surrealistische Bildhauerinnen

Göttinnen, Ungeheuer, Mythen: Lange Zeit galten sie als vergessen. Nun werden die Dänin Sonja Ferlov Mancoba, die Brasilianerin Maria Martins und die Schweizerin Isabelle Waldberg gewürdigt.

Stand:

Der Surrealismus galt lange Zeit als reine Männerdomäne. Auch dann noch, als das New Yorker Museum of Modern Art 1936 Meret Oppenheims legendäre Pelztasse erwarb, das zum Logo der 1920 in Paris entstandenen Kunstrichtung wurde. Dem Trend überfälliger Bewertungen weiblicher Künstler fügt das Hamburger Bucerius Kunst Forum nach den Ausstellungen „Lee Miller“ und „Geniale Frauen“ nun eine weitere Variante hinzu.

Es erinnert an drei Bildhauerinnen des Surrealismus: die Dänin Sonja Ferlov Mancoba (1911–1984), die Brasilianerin Maria Martins (1894–1973) und die Schweizerin Isabelle Waldberg (1911–1990). Mit sehr unterschiedlichen Techniken und Mut zu Größe, schwierigem Material und sexueller Offenheit prägten sie zwischen 1930 und 1960 den Surrealismus mit vegetativ verschlungenen, anthropomorphen Gestalten.

© © Estate Maria Martins, Foto: Vicente de Mello

Als Teil der künstlerischen Avantgarde in Paris und New York entwickelten die heute weitgehend vergessenen Bildhauerinnen die surrealistische Bildsprache des Traumhaften, Imaginären weiter. Während ihre Kolleginnen mit Porträtbüsten oder kleinen Tierplastiken bescheidene Akzeptanz in dieser für Frauen besonders schwierigen Disziplin zu erlangen suchten, schufen Mancoba, Martins und Waldberg monumentale Arbeiten fern jeder Gefälligkeit.

Selbstbewusst konterte Waldberg 1962 die Erwartungen des Publikums: „Zunächst weiß ich nicht, was schön ist. Ist es etwas Angenehmes, etwas Rundes, etwas Poliertes, etwas, das glänzt? Schön vielleicht, aber für wen? Wir sind nicht hier, um anderen zu gefallen.“

Wie viele Künstler in Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren alle drei stark an außereuropäischer Kunst interessiert. Für Sonja Ferlov, die später in Paris den schwarzen südafrikanischen Maler Ernest Mancoba heiratete und Rassismus erlebte, traf dies besonders seit ihrer Jugend in Kopenhagen zu.

Die der Künstlergruppe CoBrA verbundene Bildhauerin schuf halb-abstrakte Wesen, Kriegerfiguren und Masken aus Ton, Gips und Bronze. Mancoba lebte sehr zurückgezogen.

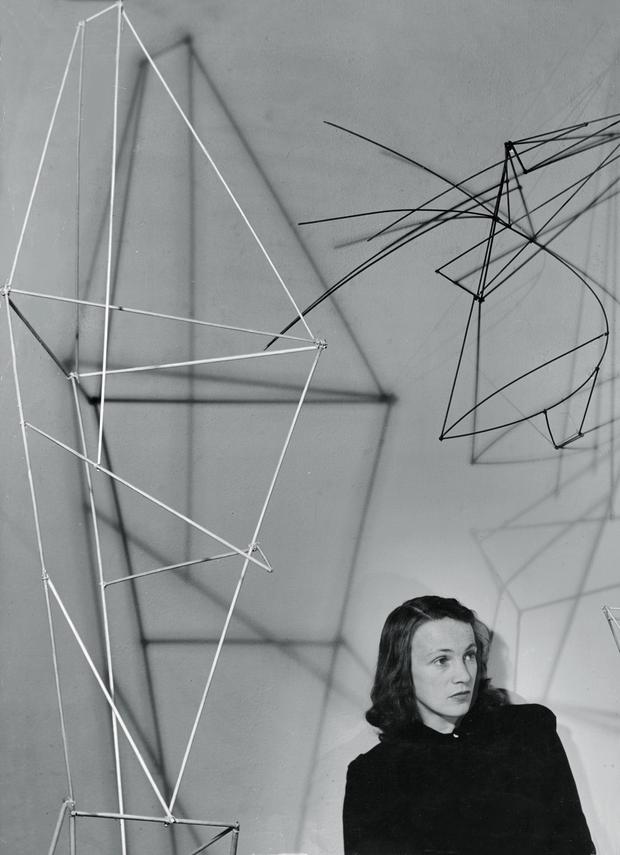

© Isabelle Waldberg in ihrem Atelier in New York mit Werken aus der Reihe Construction, um 1943, © Estate Isabelle Waldberg, VG Bild-Kunst, Bonn 2024. Foto: H. Brammer

Die Diplomatengattin Maria Martins trat hingegen extravagant und weltläufig auf. Statt an der Kunstakademie zu studieren, nahm sie Privatunterricht, so 1938 in Paris bei der ukrainischen Wachs-Porträtistin Catherine Barjansky.

In der Washingtoner Botschaft ihres Mannes richtete sie sich ein Atelier und einen Brennofen für ihre lebensgroßen Terrakotta-Figuren ein. Ihre Göttinnen, Ungeheuer und Amazonas-Mythen signierte sie selbstbewusst nur mit ihrem Vornamen „Maria“.

Die Südamerikanerin ist der Star der Hamburger Schau. Auch Marcel Duchamp reagierte beeindruckt auf ihre Erscheinung und formte nach ihren Körpermaßen in seinem Werk „Étant donnés“ ein doppelgeschlechtliches Wesen mit gespreizten Beinen. Martins revanchierte sich hintersinnig mit ihrer ikonischen Skulptur einer unmöglichen Umarmung als Beweis für die unüberbrückbare Dualität der Geschlechter.

Auch Isabelle Waldberg war Duchamp freundschaftlich verbunden. Das Schaffen der intellektuellen Künstlerin, die an der Pariser École des Beaux Arts lehrte, reicht von filigranen Holz- und Metallstrukturen über abstrakte Bronzearbeiten bis hin zu Collagen. Während des Zweiten Weltkriegs gehörte die Schweizerin mit Maria Martins zur New Yorker Kunstszene um Peggy Guggenheim und die Immigranten Marcel Duchamp, Max Ernst und Piet Mondrian.

Der Titel der Ausstellung „In Her Hands“ spielt auf den künstlerischen Werkprozess der drei Bildhauerinnen und ihre Selbstermächtigung in der damaligen surrealistischen Männerwelt an. Zu sehen sind rund 100 Skulpturen und Plastiken sowie Collagen und Zeichnungen, meist aus Privatsammlungen oder ihren Nachlässen. Nie zuvor wurden sie zusammen gezeigt.

Die Ausstellungsarchitektur entspricht dem Konzept, mit dem die drei Künstlerinnen einst selbst ihre Arbeiten präsentierten – in Räumen mit Tageslicht, ohne Trennwände. Die Offenheit und die sparsamen Wandtexte kommen dem Dialog der Skulpturen, aber auch der Wahrnehmung der kraftvollen Individualität der Bildhauerinnen zugute.

Mancoba, Martins und Waldberg entwickelten eine surrealistische Kraft und wurden zu Impulsgeberinnen, ohne Muse, Groupie oder Ehefrau eines der dominierenden männlichen Genies der Surrealisten gewesen zu sein.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: