© Stephen Weiss © Bildrecht, Wien 2024

Wenn kosmische Kräfte walten: Liliane Lijn verzaubert im Wiener Museum für moderne Kunst

Eine Wiederentdeckung: Die US-Künstlerin experimentierte mit Farben, Licht, Bewegung und landete bei den antiken Kämpferinnen. Das Mumok würdigt sie mit einer Retrospektive.

Stand:

Alles fließt bei Liliane Lijn. Dass die 1939 in New York geborene Künstlerin auch die Grenze zur angewandten Kunst ignoriert – sie hat Schmuck, Möbel, Teppiche gestaltet –, ist schon vor der Außentreppe des Wiener Museums moderner Kunst Stiftung Ludwig (Mumok) zu sehen.

Aus frontalem Betrachtungswinkel erkennt man auf den Stufen einen mäandernden Fluss, drum herum sind Wörter angeordnet: „she“, „flow“ und „light“. Es sind zentrale Begriffe für Lijn, die in ihrer großen Retrospektive immer wieder zum Tragen kommen.

Obwohl die US-Amerikanerin in mehr als sechs Jahrzehnten ein unglaublich vielfältiges Werk geschaffen hat, ist „Arise Alive“ ihre erste große Museumsschau. Drei Häuser haben dafür zusammengearbeitet, das Mumok, das Münchner Haus der Kunst und die Tate St. Ives, wo die Ausstellung ab Ende Mai zu sehen sein wird.

In den 1950ern ging Lijn nach Paris, um Archäologie und Kunstgeschichte zu studieren. Sie verkehrte in künstlerischen wie literarischen Kreisen, hatte enge Kontakte zu Surrealisten. Gedichte wollte sie in Klang und bald auch in Bewegung versetzen. Rotierende Zylinder und Walzen, auf denen Lijn Sätze, Worte und Buchstaben dekonstruierte und wieder zusammensetzte, zählen zu den frühesten Arbeiten der Ausstellung.

© Stephen Weiss © Bildrecht, Wien 2024

Ihr Wunsch, Künstlerin zu werden, verfestigte sich Mitte der 1960er, als sie nach London ging, wo sie heute lebt.

Ihre Installation „Shimmering“ wird stündlich im Treppenhaus des Mumok in Bewegung versetzt. Eine Art Rock aus Silberstoff hängt von der gläsernen Decke und verwandelt sich rotierend in einen gleißenden Wirbel, der an einen Derwisch erinnert, sich aber auch mit kosmischen Kräften assoziieren lässt. Gravitation, Sternenglanz und Urknall sind wichtige Bezugspunkte bei Liliane Lijn. Unter den frühen Zeichnungen der Schau sticht die spiralförmige Zeichnung „The Beginning“ von 1959 hervor, in der Lijn den äußeren und den inneren (künstlerischen) Kosmos miteinander verschränkt.

Ein abgedunkelter Ausstellungsraum ist ihren Werken aus den 1960er und 70er Jahren gewidmet, in denen Lijn die sichtbaren und unsichtbaren Eigenschaften von Licht untersucht. In Wandobjekten, Skulpturen und Versuchsanordnungen setzte Lijn Licht und Bewegung mithilfe von damals unüblichen Materialien wie Plexiglas oder Polymer als Gestaltungsmittel ein.

Auf die flüchtigen Erscheinungen, die Lichtschleier an der Wand und die von Lijn experimentell erzeugten irisierenden Farben kommt es an. Ihre Arbeit solle atmen, hat die Künstlerin einmal gesagt. „Ihre Oberfläche soll wie eine Haut sein, durchscheinend, durchlässig, und die feine feuchte Wärme des Lebendigen ausstrahlen.“

© Stephen Weiss © Bildrecht, Wien 2024

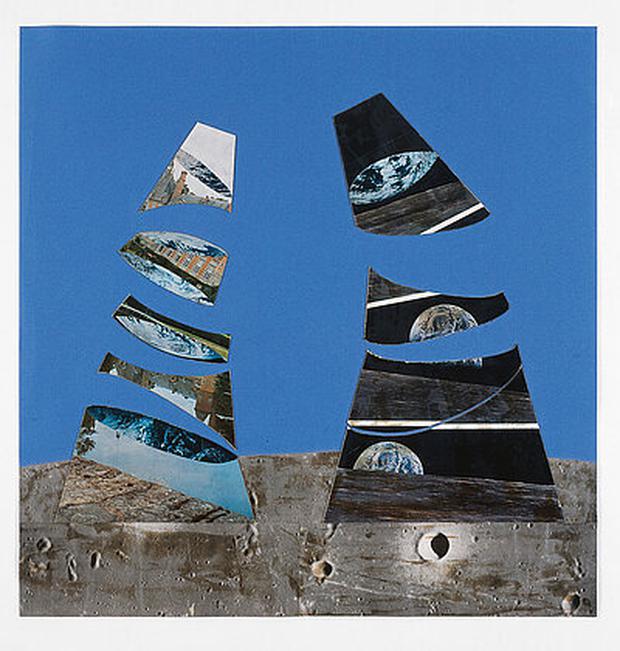

Ab Ende der 1970er wird Lijns Kunst dezidiert feministisch, wobei die Künstlerin besonders an Mythologien der Antike anknüpfte. Immer wieder schuf sie kegelförmige Objekte, ein Verweis auf Hestia, die griechische Göttin des Herdes, als deren Symbol ein kegelförmiger Haufen aus weißer Asche galt. Auf Lijns Kegeln, die sich häufig auf motorisierten Plattformen um die eigene Achse drehen, erscheinen Buchstaben, Wörter oder mathematische Formeln – wie etwa Albert Einsteins berühmte Gleichung E = mc2.

Die Künstlerin nennt diese Werke „Koans“ – womit sie auf die Rätsel der östlichen Philosophie anspielt, die in der Meditation dabei helfen sollen, den Geist zu entleeren und sich zu konzentrieren.

Lijns große „Electric Bride“-Skulptur könnte von heute stammen, entstand aber bereits im Jahr 1989. Der Kopf der „Braut“ besteht aus mundgeblasenem Glas mit integriertem Stroboskoplicht, der Körper aus Schichten eines Minerals namens Mikanit.

Eingeschlossen ist die „Electric Bride“ in einen Metallkäfig, mit dem sie über neun rot glühende Drähte verbunden ist. Im Hintergrund trägt die japanische Sängerin Shirai Takako flüsternd ein Gedicht über den Mythos der sumerischen Göttin Inanna und ihren Abstieg in die Unterwelt vor.

Die Käfigskulptur erinnert an die unheimlichen Arbeiten von Louise Bourgeois, der großen Pionierin der Installationskunst, die eine Generation älter als Liliane Lijn war. Zwischen Bourgeois’ Ikonografie und Science-Fiction oszilliert Lijns Installation „Conjunction of Opposites: Lady of the Wild Things and Woman of War“, die erstmals 1986 auf der Venedig-Biennale gezeigt wurde.

Zwei Gestalten stehen sich in einem dunklen Raum gegenüber – Kriegerinnen, Riesenvögel, Kampfmaschinen, genau einzuordnen sind die Figuren nicht. Eine von ihnen stimmt einen Sprechgesang an, ihr Gegenüber reagiert mit Lichtsignalen.

Und nicht zuletzt interagieren sie mit den Werken von Liliane Lijn, die Rätsel aufgeben, erratisch bleiben, aber vor Energie sprühen. „Arise Alive“ ist eine elektrisierende Ausstellung.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: