© Abtei St. Hildegard, Rüdesheim-Eibingen

Wolfszeit und Kartoffelglück: Die Ausstellung „Natur und deutsche Geschichte“ im DHM

Von Hildegard von Bingens „Grünkraft“ bis zum Beginn der Umweltschutzbewegung: Das Deutsche Historische Museum untersucht die Wechselwirkungen von Natur und Politik.

Stand:

Ein verirrter Beluga-Wal im Rhein, gesichtet auf der Höhe von Leverkusen! Das war im Deutschland des Jahres 1966 eine Mediensensation, wie ein Schwarzweißfilm in der Ausstellung „Natur und deutsche Geschichte“ im Deutschen Historischen Museum (DHM) zeigt. Und weil der Wal auf seiner Reise durch das mit Haushalts- und Industrieabwässern verseuchte Süßwasser von Vater Rhein vor aller Augen einen Hautausschlag entwickelt, wird der Beluga zum Menetekel für die Umweltzerstörung.

Ein Raubbau der menschlichen Zivilisation an Flüssen, Wäldern und Landschaften, den im Mittelalter auch schon die Gelehrte und Visionärin Hildegard von Bingen beklagt. Nur, dass sich der Gegenbegriff „Umweltschutz“ erst in den 1970er Jahren ausprägt. Als die Benediktiner-Nonne Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert das Kloster Rupertsberg gründet und ihre Lehren von der göttlichen „Grünkraft“ ausarbeitet, ist noch nicht mal der aus dem Lateinischen entlehnte Begriff „Natur“ im Deutschen angekommen. Das geschieht erst 200 Jahre später, wie man im DHM erfährt.

Rund 800 Jahre deutscher Naturwahrnehmung und Naturinstrumentalisierung – salopp gesagt von Bingen bis Beluga – durchmisst die von Julia Voss kuratierte Schau, die ihr Riesenthema, dessen religiöse, kulturelle, biologische und politische Aufladungen eigentlich das Dach des Pei-Baus sprengen müssten, in leicht konsumierbaren Schnipseln.

Was ist Natur, was natürlich?

Im vergangenen Jahr hatte man sich im DHM schon mit einem Symposium zu Fragestellungen wie „Was ist Natur? Was natürlich? Und welche veränderten Naturvorstellungen und -begriffe prägen die deutsche Geschichte?“ gerüstet, wie Museumschef Raphael Gross zu Beginn des Rundgangs feststellt.

© Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brankenburg, Roland Handrick

Daraus Konzept geworden sind nun zwei Dutzend Fallgeschichten, die sogenannten historischen Fenster. Sie werfen in fünf chronologisch aufgebauten Räumen Schlaglichter auf Ereignisse und Umbrüche, die den jeweiligen Naturbegriff der Zeit prägen. Und damit die in allzu gedämpfte Grüntöne gekleideten Räume auch ein paar sinnliche Anreize bieten, gibt es Symboltiere und -pflanzen.

Der Wolf verwüstet Europa

Beim „Mittelalter“ ist das eine weiße Taube, die bei Äbtissin von Bingen den Heiligen Geist symbolisiert. In der „Frühen Neuzeit“ warten das Präparat eines Indischen Pfaus mit prächtig blau schimmerndem Hals, der vom Aufstieg der Handelsfamilie Fugger erzählt, und eine Wölfin, die für die Verwüstung Europas durch den Dreißigjährigen Krieg steht.

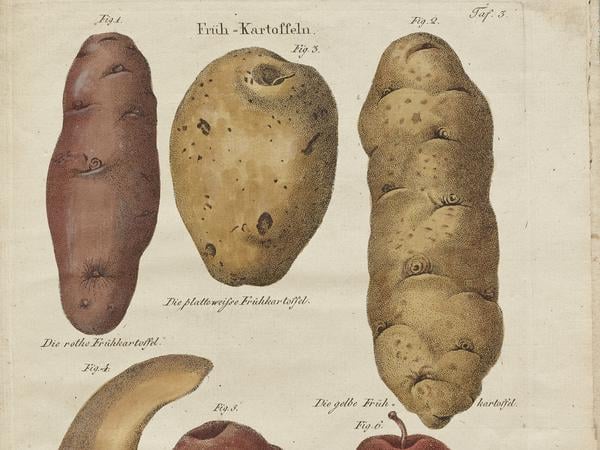

© Deutsches Historisches Museum/Carl Wilhelm Ernst Putsche

Im Zuge dieses großen Schlachtens des 17. Jahrhunderts und der dadurch ausgelösten Seuchen ging zwar die Bevölkerungszahl drastisch zurück, dafür wuchs in den verheerten Landstrichen die Wolfspopulation. Das Wildtier wird zum Kriegsgewinnler. Schriften aus der Zeit zeigen gar den Krieg als Monster mit Wolfskopf, das Tier muss als Synonym für dessen brutale Gewalt herhalten.

Angesichts solcher Zuschreibungen mutet es unfreiwillig komisch an, dass die Präparatoren die Wölfin, die 2012 einem Autobahnunfall bei Magdeburg erlag, in ihrer Vitrine mit Astwerk und Waldboden ausstaffiert haben. Getreu dem romantisierten Idealbild einer Natur, die keine Autobahnen kennt.

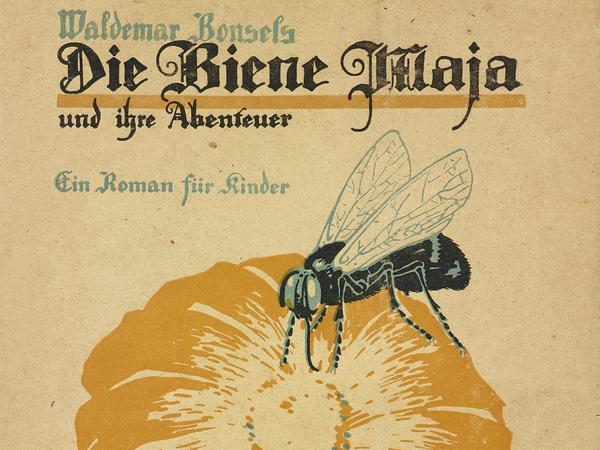

© Deutsches Historisches Museum/Waldemar Bonsels

Nur gut, dass es im Anthropozän nicht nur desaströse Beispiele für das zerrüttete Verhältnis von Mensch, Tier und Pflanze gibt, sondern Kuratorin Voss auch schöne Beispiele pfleglicher Natur-Bewirtschaftung wie die der erstaunlichen „Bodensee-Allmende“ bringt. Dort schaffen es Klöster, Grafen und Freie Reichsstädte im Spätmittelalter, den Fischbestand des Sees mit Fischereiverordnungen, die in steilen Lettern gestochen sind, über Jahrhunderte stabil zu halten.

Mythos deutscher Wald

Was die Wechselwirkung zwischen Naturaufladung und Politik angeht, wird das 19. Jahrhundert mit dem Erstarken der deutschen Nationalbewegung nur vom Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert getoppt. Die Nationalbewegung idealisiert zwar den „deutschen Wald“ zum natürlichen Ursprung einer gemeinsamen Identität, dem von der um 1830 einsetzenden Industrialisierung diktierten Raubbau an der Natur tut das jedoch keinen Abbruch. Mehr noch, beides gehört zusammen. Ein Prunkgemälde der mit Eichenlaub bekrönten „Germania“ spricht genauso wie die dicke Baumscheibe einer Stieleiche, die 150 Jahre lang im Berliner Tiergarten stand, von diesen nationalistischen Aufladungen.

© Deutsches Historisches Museum

Zum romantischen Mythos vom deutschen Wald, dem das DHM schon 2011 eine Ausstellung widmete, gehört auch der Glauben an die grüne „Natürlichkeit“, wie sie die Reformbewegung versteht. Einer ihrer Vertreter ist der Pädagoge Friedrich Fröbel, der 1840 den ersten Kindergarten gründet. Prompt wird die Idee einer Erziehung im Grünen, die weltweit Anhänger findet, von den preußischen Behörden verboten. Zu revolutionär und atheistisch erscheint ihnen Fröbels Konzept. Es dauert zwanzig Jahre, bis Kindergärten in Preußen legal werden.

Die Nazis ideologisieren die Natur

Niemand hat in Deutschland so rabiat die Natur ideologisiert wie die Nationalsozialisten, die das Herz der Finsternis von „Natur und deutsche Geschichte“ bilden. Deren Naturbegriff und ihre auf Ausgrenzung beruhenden Vorstellungen von „deutschen Landschaften“ münden 1935 im „Reichsnaturschutzgesetz“, das im selben Jahr wie die „Nürnberger Gesetze“ im selben Geist erlassen wird. Beim Großprojekt des Autobahnbaus sorgen dann „Landschaftsanwälte“ für eine geschwungene Straßenführung und die Randbepflanzung mit „deutschen Pflanzen“ wie Ginster.

© Bernd Nössler

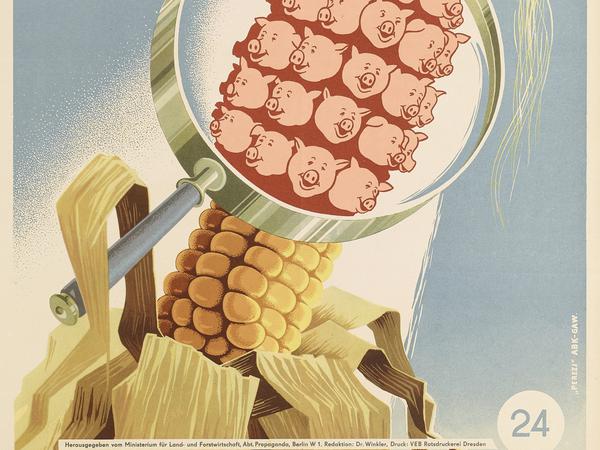

Im geteilten Nachkriegsdeutschland geht es dann im Wirtschaftswunder-Westen wie im sozialistischen Osten mit Volldampf in die industrielle Tierproduktion und Landschaftsverwertung zum Zwecke der Energiegewinnung. Zurück bleiben versauerte Tagebaukraterlandschaften und Beluga-Wale mit Ausschlag.

Als Beispiel für die von dieser Entwicklung angestachelte Umweltschutzbewegung steht die Anti-AKW-Bewegung im badischen Wyhl, wo sich Winzer, Bauern, Pfarrer und Akademiker 1973 erfolgreich gegen ein Atomkraftwerk wehren. Hans-Dietrich Genscher von der FDP hatte schon 1969 im Innenministerium eine Abteilung „U“ wie „Umweltschutz“ institutionalisiert.

All dies und mehr erfährt man in „Natur und deutsche Geschichte“, aber so fragmentarisch, dass man sich zugleich von der Fülle erschlagen und von der Skizzenhaftigkeit der Fallgeschichten unterernährt fühlt. Die Ausstellung hätte deutlich mehr Platz und eine sinnlichere Gestaltung verdient. Eine Blumenriechstation bei Hildegard von Bingen und eine Taststation über die Entwicklung des Seidenspinners nehmen sich bei diesem schillernden Thema mager aus.

Und die gezeigten Folianten, Gemälde, Grafiken, Globen und Gegenstände, 250 an der Zahl, sind zu brav museal arrangiert. Angesichts einer Gegenwart, die immer deutlicher von der Erderwärmung gezeichnet ist, mutet es wie eine verschenkte Chance, ja geradezu kleinmütig an, wenn sich ein so prominentes Museum mit der distanzierten Draufsicht auf den Bedeutungswandel von Natur begnügt. Und ihn bequem im Historischen verortet. Die Taifune, Fluten und Dürren von heute prägen nun mal das Naturverständnis von morgen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: