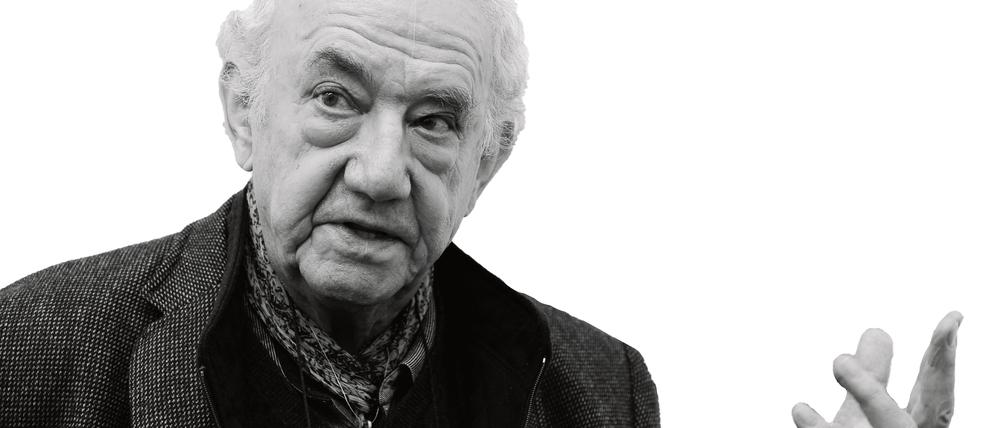

© dpa/Achim Scheidemann/Gestaltung: TSP

Zum Tod des Schweizer Bildhauers Daniel Spoerri: Erfinder der Eat Art

Mit seinen Fallenbildern wurde er weltberühmt. Sie konservieren gemeinsame Gelage und feiern die Geselligkeit. Der Fundsammler und Arrangeur von Relikten suchte eine verlorene Welt zusammenzuhalten.

Stand:

„Leben, Tod und Essen. Das interessiert mich. Das ist eigentlich mein Thema“, hat Daniel Spoerri dem Wiener „Kurier“ vor wenigen Jahren in einem Interview gesagt, als der ihn in seinem Wohnatelier am Naschmarkt zum neunzigsten Geburtstag besuchte. An der Tür lehnte damals ein beim Trödel erworbenes Gummiskelett, eines der zahlreichen Fundstücke, mit denen sich der leidenschaftliche Flohmarktbesucher und Sammler umgab. „Mein Freund“, erklärte der Künstler dem Gast augenzwinkernd und dass ihm der Tod immer sehr nahe gewesen sei.

Eine Sache von beiden Enden zu denken, die Sprunghaftigkeit und der Schalk, eine erfrischende Aufgeschlossenheit gegenüber dem Unerwarteten – das war dem Leben und auch dem Werk dieses besonderen Künstlers von Anfang an eingeschrieben. Diese Wesenszüge ermöglichten es ihm auch, dass er spielerisch vom Ballett zur bildenden Kunst überwechseln, überall anknüpfen und neu beginnen konnte.

Nach dem schnellen Ende seiner Karriere als Solotänzer und Pantomime an der Berner Oper probierte er sich als Experimentalfilmer, dann als Assistent am Darmstädter Landestheater aus, um schließlich im Paris der 1960er Jahre zu einem Fixstern der brodelnden Künstlerszene zu werden. Spoerris Talent zur Freundschaft verschaffte ihm überall schnell Zugang, egal wohin er kam – ob bei den Nouveaux Réalistes, zu deren Gründungsmitgliedern er gehörte, oder bei Zero, Fluxus, Pop Art und Wiener Aktionismus. Spoerri war eine Integrationsfigur der europäischen Nachkriegskunst.

Und doch blieb das Werk des Bildhauer stets unverkennbar, mit wem auch immer er sich gerade verbündete und Ausstellungen organisierte: durch seine „Fallenbilder“, die ihn weltberühmt machten. Die Methode der von ihm erfundenen Eat Art erschien recht einfach: Der Künstler lud zum Essen ein, das meist in Gelagen gipfelte, und fixierte anschließend mit Kunstharz die Überreste: die halb leer gegessenen Teller und umgefallenen Gläser, die überquellenden Aschenbecher und befleckten Tischdecken, um alles als Tableau an die Wand zu hängen.

Auf diese Weise entstanden Tafelbilder im wörtlichen Sinn. Seine dreidimensionalen Stillleben waren Memento mori der ungewöhnlichen Art. Sie hielten die Lust am Essen und die Feier des Lebens fest, erinnerten aber zugleich an die Vergänglichkeit der ausgelassenen Gemeinschaft. Liest man heute nach, wer da fröhlich zu Tisch saß, so könnte einen auch Melancholie befallen.

Zu den schönsten Erinnerungen des Kölner Galeristen Rudolf Zwirner, der Spoerri in den 1960er Jahren vertrat, gehört ein Dinner bei seinem Sammlerfreund Wolfgang Hahn, welches ihm der Künstler zu seinem 40. Geburtstag bereitete. Jeder brachte sein eigenes Geschirr mit, das anschließend ins Kunstwerk einging. Heute hängt „Hahns Abendmahl“ im Wiener Museum für moderne Kunst. Wie so oft hatte Spoerri ein Gulasch zubereitet, das er aus seinen Kindertagen kannte.

Mit den vielen Essenseinladungen, ja der Gründung von Speiselokalen in Düsseldorf, wo er zwischen 1968 und 1972 seine Eat-Art-Galerie betrieb, und im niederösterreichischen Kamp, wo er in einem ehemaligen Kloster seine überquellenden Fundsammlungen unterbringen konnte, versuchte der Künstler womöglich auch etwas wiederaufleben zu lassen, das er in seiner rumänischen Heimat verloren hatte.

Das Szegediner Gulasch seiner rumänischen Heimat

Geboren 1930 in Galati als Daniel Isaac Feinstein und Sohn eines zum Protestantismus konvertierten Juden und gestrengen Missionars verlor er als Elfjähriger seinen Vater. Während des Pogroms vom Juni 1941 in der ostrumänischen Stadt Iași (Jassy) war dieser in einen der „Todeszüge“ gezwungen worden und starb an Verdurstung. Die Mutter floh nach dem Tod des Vaters mit den sechs Kindern in ihre Schweizer Heimat. Dort adoptierte ihn sein Onkel. Fortan hieß der Junge Daniel Spoerri. Die Schweiz vermisse er nicht, hat der Künstler einmal gesagt, aber das Szegediner Gulasch seiner Kindheit in Rumänien. Zurückgekehrt ist er dorthin nie mehr.

Weggeworfenes, Aussortiertes zum Kunstwerk zu erheben, gehörte schon früh zu Spoerris künstlerischen Prinzipien. Professionalisiert hat er es während eines einjährigen Aufenthalts 1966 auf der kleinen griechischen Insel Symi, wo er gefundene Objekte zu bizarren Kompositionen zusammenfügte und ihnen dadurch Reliquiencharakter verlieh. Später berichtete er, dass er sich als Künstler auf die Fallenbilder und das Arrangieren von Relikten spezialisiert habe, weil er nicht zeichnen konnte.

Anfang der 1990er Jahre zeigte er in der Berliner Galerie Raab eine ganze Parade solcher Assemblagen, denen auch etwas Spukhaftes innewohnte: „Mademoiselle Diop“ trug das grün schimmernde Haupt einer Werbefigur für das gleichnamige Shampoo, das bleiche Angesicht der „Unbekannten von der Seine“ war der Totenmaske eines aus dem Wasser gefischten Mädchens nachempfunden. Für seinen 1997 in der südlichen Toskana eröffneten Skulpturengarten „Il Giardino di Daniel Spoerri“ verewigte er diese Arrangements als Bronzen. Am Mittwochnachmittag starb der Künstler 94-jährig in einem Wiener Hospital.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: