© dpa/ZDF

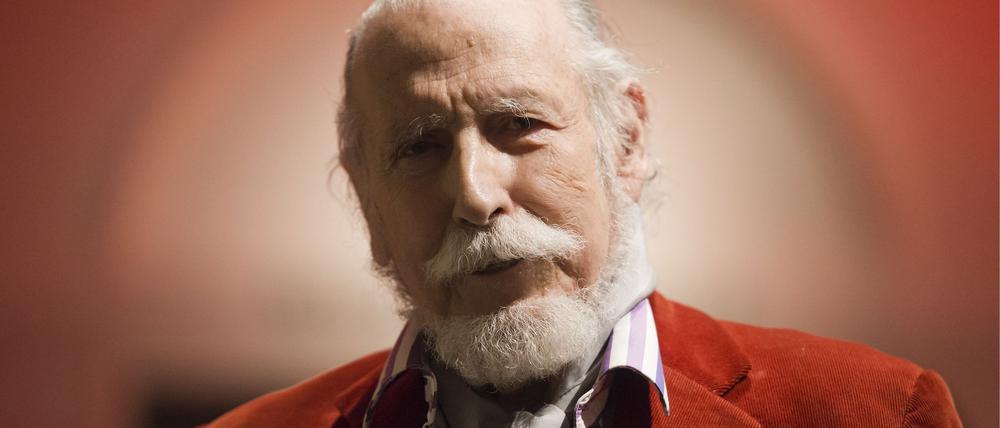

Zum Tod von Georg Stefan Troller: Der Menschenerkenner

Er war Reporter, Filmemacher, nannte sich „deutscher Kulturjude“ und hat als amerikanischer GI das KZ Dachau befreit. Das Leben von Georg Stefan Troller war die Essenz des 20. Jahrhunderts. Ein Nachruf.

Stand:

„Ich kam zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, nachdem ich so lange zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war – in meiner Kindheit.“

Georg Stefan Troller wurde am 10. Dezember 1921 in Wien in eine jüdische Pelzhändlerfamilie geboren. Buchbinder sollte er werden, Emigrant wurde er. Seine Familie flüchtete 1938 aus dem naziverseuchten Wien, zunächst in die Tschechoslowakei, dann nach Frankreich und 1941 in die USA. Zwei Jahre später wurde Troller von der US-Armee zum Kriegsdienst eingezogen.

1945 kehrte er als GI nach Deutschland zurück und war an der Einnahme von München und der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau beteiligt. Das Unerträgliche dieser Hölle konnte Troller – er verlor 19 Angehörige im Holocaust – aushalten, weil er, wie er später erzählte, es durch das Objektiv eines Fotoapparates sah. So habe er sich vor der Direktheit des Lebens, vor seiner Übermacht schützen können.

Start als Kulturkorrespondent in Paris

Troller kehrte in die USA zurück, begann Anglistik und Theater zu studieren, bevor er mit einem Fulbright-Stipendium nach Paris ging, wo er für 70 Jahre leben sollte. In Frankreichs Hauptstadt begann er als Kulturkorrespondent für RIAS Berlin und weitere Print-, Hörfunk- und Fernsehmedien zu arbeiten. Georg Stefan Troller war jetzt „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“. Dem Westdeutschen Rundfunk lieferte er als Fernsehreporter von 1962 an das legendäre „Pariser Journal“ zu. Die insgesamt 50 Geschichten hatten heute unvorstellbare Einschaltquoten von bis zu 50 Prozent.

Und es schälte sich heraus, was Georg Stefan Troller zu dem Georg Stefan Troller machen sollte. Er stellte Weltstars, Unbekannte von der Straße oder Stadtviertel ins Zentrum seiner Fragen. Mit seinen unverblümt-direkten Fragen gerade Prominenten gegenüber – „Sind Sie glücklich mit ihrem Leben?“ – und der Subjektivität als Stilprinzip wollte er so tief wie irgend möglich in die Seelen seiner Gesprächspartner schauen.

Dieser „human touch“ war im Nachkriegsjournalismus, der der Objektivität huldigte, zunächst verpönt, wurde aber nach und nach akzeptiert und als Markenzeichen Trollers anerkannt. Geschichten nur objektiv beschreiben, das könne er nicht, denn im Grunde sei er ein Lyriker – und wo gebe es Lyriker, die nicht mit „Ich“ anfangen würden?

Troller machte die persönliche Sicht der Dinge zu Ausstrahlung und Anziehung seiner vielfach ausgezeichneten Beiträge, insbesondere die ZDF-Reihe „Personenbeschreibung“ ab 1971 zeigte seine Meisterschaft für psychologische Porträts von Menschen aus vielerlei Ländern und unterschiedlichster Geschichte. Erkenntnis-, nicht Sensationslust hat ihn getrieben, schier unstillbar war seine Neugierde, dem Leben und Schicksal anderer Menschen nachzuspüren.

Im Interview mit dem Tagesspiegel sagte er 2017, „ich interessiere mich mehr für Menschen als für Ideen. Am besten sind natürlich Menschen mit Ideen. Aber die Idee oder die Ideologie hat niemals den Vorrang“. Darauf käme es weniger an als auf die Erfahrung, was einer mit einer Idee, einer Ideologie anfangen würde. Troller wollte den Menschen im Gegenüber erkennen, das Sosein der anderen erkunden.

Er stellte Menschen die Fragen, die er an sich selbst hatte, womit er seinen Erfahrungshorizont als Mensch und Filmemacher erweiterte. Verstehen sei wichtig, sagte er, „selbst wenn es um seine Feinde geht, und das waren in meinem Fall die Nazis. Insofern bin ich auch ein besserer Fragesteller als jemand, der Antworten parat hat“.

Seine Porträts reichten von Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Konrad Adenauer bis hin zur Personenbeschreibung „Ron Kovic – Warum verschwindest du nicht?“ (1977) über einen Vietnam-Veteranen, der mit 23 Jahren querschnittsgelähmt aus dem Krieg zurückkehrt und zum Antikriegsaktivisten wird. Regisseur Oliver Stone hat die Geschichte mit dem Titel „Geboren am 4. Juli“ verfilmt, dafür gab es 1990 zwei Oscars 1990.

Arbeiten als Überlebensstrategie

Zur Arbeit kam der Ruf, zum Ruf kam der Ruhm für Georg Stefan Troller. Der Pionier des Fernsehens wurde zur Legende des Mediums. Er häufte sagenhafte 1700 Interviews an, drehte rund 200 Filme, er schrieb Drehbücher und Bücher, erhielt bedeutende Ehrungen, darunter den Grimme Preis, eine Oscar-Nominierung und die Goldene Kamera. Zwei Mal war er verheiratet, Trollers älteste Tochter Fenn erinnerte sich an eine Kindheit „in einem kosmopolitischen Umfeld“.

Das Fernsehen war für Troller Lebensmittel, die Arbeit dafür habe er fürs Überleben gebraucht. In seiner Autobiographie „Selbstbeschreibung“ von 2001 hat Troller die entscheidende Dynamik für sein Werk herausgestellt: die Überwindung seiner natürlichen, durch Flucht und Verfolgung verstärkten Menschenangst. Wenn er an deutschen Flughäfen Polizisten mit Maschinenpistolen sah, wurde ihm mulmig, kam Panik auf.

Aber das waren Momente, nicht die Essenz seines Lebens. In einem Gespräch für den deutsch-französischen Dialog „dokdoc.eu“ wird der Österreicher, US-Staatsbürger jüdischer Herkunft und „deutscher Kulturjude“, wie er sich selbst bezeichnete, bilanzieren: „Was ich mir erträumt habe, ist wahr geworden.“

Am Samstag ist Georg Stefan Troller mit 103 Jahren in Paris gestorben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: