© privat

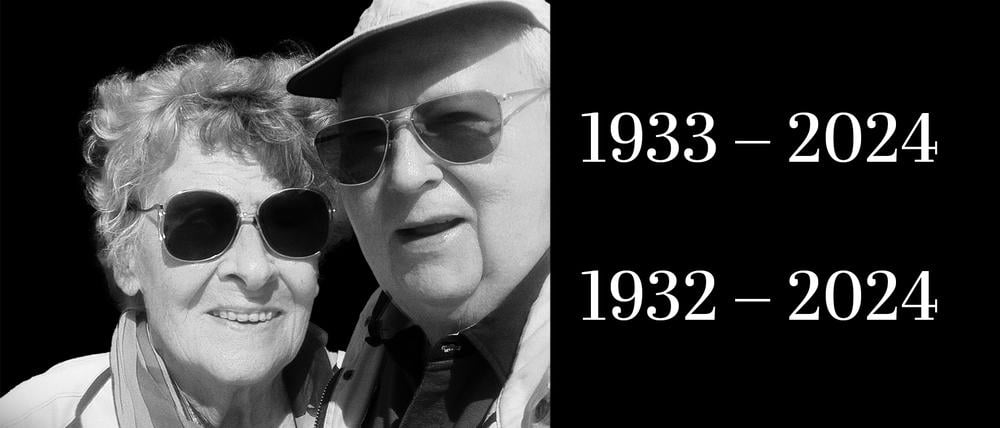

Nachruf auf Eva und Heinz Meske: Das Gegenteil von modisch

Die Lehrerin und der Amtmann: Es hätte langweilig werden können, aber es wurde nie langweilig

Stand:

Er hasste den Drill und die Uniformen. Er wollte nicht in die Hitlerjugend. Er wollte nicht über Land verschickt werden, als in Berlin 1944 die Schulen schlossen, weil die Bomben fielen. Er hatte Heimweh in der Ferne. Also floh er aus dem Landschulheim, bestieg den Zug in Prag Richtung Dresden, wo eine Tante wohnte. Dann weiter nach Berlin, Beifahrer in einem VW-Kübelwagen. Ein kleiner Junge auf dem Weg nach Hause, in die Stadt, aus der gerade alle flohen.

Die kleine Eva hatte furchtbare Angst vor den Bomben. Den Streulichtern, die den Himmel erleuchteten. Den Detonationen. Sie weinte so laut, dass die anderen im Bunker schimpften über das ängstliche Mädchen. Einmal kamen sie zu spät, sie und ihre Mutter, schafften es nur noch in den U-Bahn-Schacht nahe dem Luftschutzbunker. Wurden nicht verschüttet. Aber die Stadt ringsum war ein Trümmerfeld. Noch im Alter wachte sie auf davon, von den Bomben, die jede Nacht fielen in ihren Träumen.

Als der Krieg vorbei war, saß der kleine Heinz mit Vater, Mutter und den anderen Mietern im Keller seines Elternhauses. Sie konnten nicht raus. Die Russen hatten das Spirituosenlager der nahegelegenen Brauerei entdeckt und feierten seit Tagen den Sieg über Hitler-Deutschland. Einer der Mieter verhungerte. Sie konnten ihn nur noch tot nach oben tragen. Das hintere Quergebäude des Hauses war weggebombt. Der Seitenflügel stand, aber das Dach des Vorderhauses war zerstört. Viele der Wohnungswände umgefallen. Die Fenster geborsten.

Eine Tracht Prügel

Als die Tage ruhiger wurden, nahm der Vater den kleinen Heinz bei der Hand, und sie zogen mit dem Leiterwagen aufs Tempelhofer Feld. Dort hatten sie Aluminiumplatten entdeckt, mit denen sie das Dach neu decken wollten. Eine russische Patrouille stellte sie. Die Soldaten dachten, der Mann im Drillich sei ein Monteur und könne eines ihrer Flugzeuge reparieren. Als sie ihren Irrtum entdeckten, wollten sie ihn kurzerhand erschießen. Ein Vorgesetzter trat dazwischen. So kamen Heinz und sein Vater mit einer Tracht Prügel davon.

Evas Vater Oskar war Ingenieur in der AEG, ihre Mutter Wilhelmine Hausfrau. Eva war die einzige Tochter und hatte eine behütete Kindheit, erst in Pankow später dann in Wedding. Nach dem frühen Tod ihres Vaters suchte sie sich rasch eine eigene Wohnung und eine Arbeit, um sich ihr Studium zu finanzieren. Sie wollte lernen, denn sie lernte gern. Es flog ihr nichts zu, sie musste sich alles erarbeiten. Was ihr leicht fiel, weil sie sehr diszipliniert war. So wurde sie Lehrerin für die Fächer Deutsch und Erdkunde, und so blieb sie bis zu ihrer Pensionierung: diszipliniert und neugierig.

Heinz‘ Großvater war Wirt gewesen, ein Hansdampf in allen Gassen, der viele Handwerker kannte, weil seine Frau eine gute Köchin war. Alle kamen gern zum Essen. Alle legten gerne mit Hand an. Zwei Häuser hat der Großvater seinerzeit gebaut, nahe der Hasenheide, mit 64 Wohnungen und vier Ladengeschäften. 1904 konnten die ersten Mieter einziehen. Viele blieben, bis der Umzug zum Friedhof anstand.

Das zweite Haus verkaufte der Großvater zu Beginn der 20er Jahre, weil er sich um seine Rente sorgte. Er wollte Bares auf dem Konto. Von dem Erlös blieb ihm nach der Inflation 1923 nur noch der rasch erworbene Wintermantel der Frau übrig, der lange ein bewundertes Ausstellungsstück in der Familie war – ein Mantel so teuer wie ein Haus. Er wurde ihr nach dem Krieg gestohlen.

Und die Mieter blieben auch

Der Schaden am verbliebenen Elternhaus, der durch die Luftmine 1944 entstanden war, ließ sich notdürftig beheben. Aber als dann die Russen im zerstörten Quergebäude drei Granatwerfer postierten, um den Hermannplatz zu beschießen, wurde es eng. Aber das Glück stand den Meskes bei. Und die Mieter blieben auch. Manche konnten anfangs nichts oder nur wenig zahlen, einer verheizte in seiner Not sogar die Bodendielen und verschwand dann auf Nimmerwiedersehen. Aber auf lange Sicht hielten alle wieder zusammen, auch wenn für die umfassende Renovierung zunächst das Geld fehlte. Mit einer ausrangierten Panzerwinde haben Vater und Sohn die Wände wieder aufgestellt, die Fenster wurden mit Pappe abgedichtet. Und als das Dach nach Munitionssprengungen in der Hasenheide noch einmal davonflog, wurde es durch die nächste notdürftige Abdeckung ersetzt. Aufgeben galt nicht.

Heinz war ein kluger Junge, der immer Ärger mit Autoritäten hatte. Bis auf seinen Lieblingslehrer, der die Eltern nach dem Krieg tröstete: „Der entwickelt sich doch noch!“ So durfte Heinz Abitur machen. Als die Russen abzogen und die Amerikaner das Tempelhofer Feld übernahmen, wurde für die Kinder aus dem Kiez umgehend ein Jugendclub und eine Baseball Mannschaft gegründet – die „Berlin Babe Ruth Flyers“. Das Team wurde auf Anhieb Deutscher Meister, und Heinz war dabei. Das Tolle, er, der im Krieg immer zu schnell aus seinen Kinderschuhen herausgewachsen war, trug fortan die besten Sportschuhe, so weich, dass sich die Zehen darin spreizen ließen. Heinz jobbte auf der Kegelbahn, lernte Autofahren bei den Amerikanern und konnte auch sonst so einiges organisieren, was als Währung im Umtausch gegen Baumaterial taugte. Ein krummer Nagel war damals ein Wertgegenstand, und Heinz war aufgeweckt genug, sich etliche davon zu sichern. Denn die Arbeit am Haus nahm kein Ende. Seinen Vater verließen bald nach dem Krieg die Kräfte, aber Heinz hielt durch, auch dank Eva.

Auf Helgoland hatten sie sich 1958 kennengelernt. Eva verdiente sich dort in den Sommerferien als Kellnerin ihr Geld fürs Studium. Heinz machte Urlaub mit seinen Eltern. Eva war sehr hübsch und sehr klug und Heinz sehr charmant, aber auch ein wenig schüchtern. Es dauerte eine Weile und etliche Knüffe eines guten Freundes, bis er den Mut fasste und die beiden sich in Berlin wiedersahen. Im Mai 1961 haben sie geheiratet, die Lehrerin und der Amtmann. Es hätte langweilig werden können, aber es wurde nie langweilig. Zumal sie eine Tochter bekommen haben, Bettina, die schon als Heranwachsende mit ihrem Gesangs-Talent den Eltern ein großes und unerwartetes Geschenk machte. Denn singen konnten beide nicht.

Tauchschein, Segelschein, Funkerschein, Flugschein

Heinz hatte eigentlich eine Lehre bei Siemens beginnen wollen. Er war ein Tüftler. Aber ein Missverständnis ließ ihn glauben, er dürfe die Stelle dort nicht antreten. Also bewarb er sich bei der Stadt und wurde Verwaltungsfachmann. Er kannte sich in allem aus, war ein heller Kopf und hat sich nie etwas gefallen lassen. Weil er nicht auf den Mund gefallen war, und Missstände offen ansprach, hatte er unter seinen Vorgesetzten nicht nur Freunde, und so wurde er früher pensioniert als vorgesehen.

Was für Eva, für Bettina, für ihn und für das Haus in der Karlsgartenstraße ein großes Glück war. Denn er hatte nun viel Zeit. Die auch nötig war. Heinz konnte viel und vieles gut. Er machte seinen Tauchschein, seinen Segelschein, seinen Funkerschein und seinen Flugschein. Eva hat alles tapfer mitgemacht, was er an Hobbys durchexerzierte, aber in den Flieger stieg sie nicht allzu oft mit ihm, Höhenflüge der Art hatte sie nicht nötig. Den beiden gelang, was die Knef besang: „Nicht allein sein und doch frei sein“. Eva ließ Heinz sein Ding machen, und Heinz ermunterte Eva das zu tun, was sie liebte: Reisen. Gern auch mit Freundinnen. Kultur und Kur, Körper und Geist sollten gleichermaßen auf Trab gehalten werden. Da war sie eisern.

Ein Motto Evas, eigenhändig in ihrer schönen Handschrift geschrieben, hing in der Küche: „Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages!“ Das klang sehr streng nach Goethes „Wilhelm Meister“, aber insgeheim hielt sie es mehr mit dem umgänglicheren Fontane: „Es ist der Sinn der Ideale, dass sie nicht verwirklicht werden können.“

Man weiß ja nie, was noch kommt

Wenn ihr die Tage in der Schule manchmal sehr lang wurden, weil sie auch noch den leitenden Dienst in der Bücherausgabe der Schulbibliothek übernommen hatte, dann schob sie kurzerhand zwei Tische zusammen, legte ihren Kopf auf ihre große weichlederne Tasche und schlief ein wenig. Sie war pragmatisch. Viel pragmatischer zuweilen als Heinz. Mit nur einem Küchenmesser konnte sie so gut wie jede Tätigkeit in der Küche und im Garten ausführen. Was wiederum Heinz ganz aus dem Häuschen brachte, weil er für jeden Zweck auch das jeweilige Werkzeug vorrätig hatte. Meist in dreifacher Ausführung. Man weiß ja nie, was noch kommt. Immer war er am Machen und Tun, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Nachbarin von oben berichtet: „Mal stand er mit Werkzeug und einem neuen Zylinder vor der Tür, weil ein Handwerker tags zuvor versehentlich den Schlüssel mitgenommen hatte und Eva Angst hatte, wir könnten im Schlaf überfallen werden. Kaum eine Gardinenstange, die er nicht selbst angebracht hatte. Kein Riss, den er nicht schon mal gekittet, keine Leitung, die er nicht mit verlegt, kein Scharnier, das er nicht irgendwann mal geölt hatte.“

Eva hingegen verwahrte alle Hilfsmittel gegen die Unwägbarkeiten des Schicksals in ihrer magischen Handtasche. Ein Bonbon gegen Husten, der besonders bei Konzerten lästig werden konnte. Ein wenig Zeitungspapier, aus dem sich bei Spaziergängen kleine Sonnensegel falten ließen. Wäscheklammern, um alles Lose zu befestigen. Taschentücher für alles Flüssige, seien es Tränen oder eine laufende Nase. Kopfschmerztabletten, Lippenstift, ein kleiner Geldvorrat für Situationen aller Art, ein Adressbuch, ein kleiner Gedichtband zum Seelentrost, Pflaster, Schere, und, so geht das Gerücht, gut versteckt, ein kleines Küchenmesser. Mit dem sie so geschickt und unfallfrei hantieren konnte, dass ihre Hände bis zu Ihrem Tod immer sehr weich und zart waren. In den mittleren Jahren bevorzugte sie einen klassischen roten Nagellack, später dann ein dezent schimmerndes Rosé. Sie und Heinz waren immer sehr gepflegt. Das ist das Gegenteil von modisch.

Eva mochte das Älterwerden partout nicht, weil sie Freunde in aller Welt hatte und sie es nicht einsehen wollte, dass der Radius ein engerer wird mit den Jahren. Heinz gab in späteren Jahren das Fliegen auf, das Tauchen und das Segelboot. Seinen großen Geländewagen behielt er, aber nach einem kleinen Schlaganfall 2022 musste er ihn in der Garage stehen lassen. Ihre kleine Laube in Spandau behielten sie jedoch bis zum Schluss, und auch ihr Zeitungs- und Theaterabonnement. Und sie blieben bis zuletzt in ihrem Haus, zweiter Stock rechts, leicht zu erkennen am schön bepflanzten Balkon.

Alle Mieter, sofern sie sich ordentlich aufführten, gehörten zur erweiterten Familie, an diesem Grundsatz änderte sich in all den Jahren nichts. Jedes Gespräch mit einem Neumieter beendete Heinz am großen Tisch im Wohnzimmer mit einem „Herzlich Willkommen im Haus und alles Gute!“ Und im aufmunternden Ton fügte er meist hinzu: „Nicht verzagen - Papi fragen!“ So wie er ein Werkzeug für jeden Notfall hatte, so besaß er auch einen Spruch für jede Lebenslage. „Ein Lebenspartner ist kein Untermieter“. Wer sich daran hielt, hatte mehr vom Leben und wurde im Treppenhaus stets freundlich angelächelt. „Hallo Herr Meske! Wie geht es Ihnen?“ – „Solange ich lebe, geht’s ja noch.“ Auch als es ihm schon nicht mehr so gut ging. Jammern lag Heinz nicht.

Wer sich beim Gärtnern beteiligte, bekam zum Dank eine Einladung zu Kaffee, Kuchen und auf Wunsch auch Sherry. Bei erwiesener Vertrauenswürdigkeit gab es den Schlüssel für den Geräteschuppen. Gepflanzt hat dann vor allem Bettina: Rosen, Rhododendron und Hortensien. Sie hat das Gärtchen an warmen Sommerabenden begossen und besungen, und es war der Trost der Eltern, dass sie das auch in Zukunft tun würde.

Denn so allmählich verließ die beiden die Kraft. Erst ging es Eva schlecht, und nur einen Tag später musste auch Heinz ins Krankenhaus. Bettina pendelte zwischen beiden Krankenhäusern. „Kann sein, dass die Mama es nicht schafft“, warnte sie ihren Vater, der sich wieder ein wenig berappelt hatte. Heinz nickte, auch wenn er es nicht glauben wollte, also ging er voran. Tage vorher hatte er sie, die im Koma lag noch getröstet: „Evilein alles gut. Mach dir mal keine Sorgen! Es wird doch ein so schöner Sommer!“

Das Haus war bestellt, das Grab schon ausgesucht, alles im Karree. Der Friedhof grenzt an das Tempelhofer Feld. Gleich drei Bürgermeister erwiesen den beiden beim Begräbnis die letzte Ehre, was nur recht und billig war, denn so viele Berliner ihrer Art gibt es nicht mehr. Die Musik der Comedian Harmonists war zum Abschied erklungen, und die „Roten Rosen“ der Knef, und „Somewhere over the rainbow“. Eine gemeinsame Beerdigung für ein Ehepaar, das ist wie eine Hochzeit auf ewig. Da darf eine Träne fließen. Bettina trug die zwei Urnen, hatte beide noch einmal fest im Arm, und brachte sie dann heim in ihr letztes Zuhause.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: