© imago stock&people

50 Jahre Studentenrevolte 1968: Some way out of here

Sound der Revolte: In der Musik war 1968 ein Jahr des Übergangs. Gesucht wurde der Ausweg ins Leben.

Stand:

Besonders aufregend kam ihm 1968 nicht vor. John Landaus Bilanz las sich sogar ein bisschen enttäuscht, als er, der große Rockkritiker des „Rolling Stone“, seinen Jahresrückblick verfasste. Weder Soul, britischer Bluesrock noch Rock’n’Roll habe die nötige Fantasie gezeigt, um die Genregrenzen zu überwinden. Dem Jahr sei ein beklagenswerter „Mangel an Form und Richtung“ eigen, meinte Landau. An der Musik hat es demnach nicht gelegen, dass eine Generation „68er“ genannt worden ist.

Doch das Jahr bot sich an bei der Suche nach einer Chiffre, in der alles kulminierte, was die USA bis dahin in Richtung Selbstverwirklichung, Vielfalt und Unordnung gedrängt hatte. Es brannte sich mit seinen Gewaltausbrüchen als eines der Zuspitzung in die Erinnerung ein. Es gab Unruhen in Prag, Belgrad, Madrid, Berlin und San Francisco, Paris und Mexico-City, Ankara, Rom und Chicago. Es war der Moment, da die Welt in komplette Verwirrung stürzte.

Vorbei war es mit dem Optimismus der Gegenkultur

Dafür brauchte es mehr als zwölf Monate. So verlegt Jon Savage den Beginn ins Jahr 1966, als Beatmusik aufhörte, niedliche Untermalung des westlichen Wohlstands zu sein. Für Klaus Theweleit begann es 1967 mit den ersten Konzeptalben der Popgeschichte. Für Joan Baez nahm alles sogar schon 1959 seinen Anfang und sollte am 6. Dezember 1969 enden, als Mitglieder der Hell’s Angels beim Rockfestival von Altamont einen schwarzen Zuschauer erstachen, weil er ihnen dumm gekommen war. Oder weil sie das glauben wollten. Sie brauchten keinen Grund.

Da war es endgültig vorbei mit dem Optimismus der Gegenkultur, der sich an den halluzinierenden Klängen der Haight-Ashbury-Szene von San Francisco berauscht hatte. Die alte Ordnung würde sich keineswegs friedlich der von LSD-Missionar Timothy Leary formulierten Hippie-Losung „Turn On, Tune In, Drop Out“ beugen.

Allen voran in den USA, die geschockt waren von den Erfolgen des Vietkong während der Tet-Offensive zu Beginn des Jahres, ließen sich die Verwerfungen nicht kitten, verstärkten sich unter dem Druck von Wahlkämpfen, und so setzten sich die destruktiven Tendenzen durch. Es gab Tote. Martin Luther King, Robert Kennedy, beide erschossen. Die Toten der Manson Family, die im Sommer 69 mordend durch Kalifornien zog. Die der Nationalgarde, die im Mai 70 ein Massaker unter Studenten der Kent State University in Ohio anrichtete. In Berlin wurde Rudi Dutschke niedergeschossen, tagelange Ausschreitungen folgten. Für manche endete das Jahr erst ’77 in Stammheim.

Vom Besten zum Schlimmsten

Die wichtigere Musik war sowieso bereits ins Bewusstsein gesickert. „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band“ von den Beatles räumte mit der Vorstellung auf, dass populäre Musik nur aus Hits bestehen müsse, und etablierte die Großerzählung von Songs, die sich aufeinander bezogen und ergänzten. „Pet Sounds“ von den Beach Boys folgte. Gruppen wie Velvet Underground oder den Doors verbanden die poetische Geste des Existenzialismus mit apokalyptischen Bildern. Aretha Franklin forderte „Respekt“. Und eine kurzlebige Formation wie Buffalo Springfield dachte über ihr Leben im Falschen nach. „Nobody’s right, if anybody’s wrong“ sangen sie in „For What It’s Worth“. Daraus ergab sich der dramatische Bogen der Jahre ’67 bis ’69, in dem das mittlere den Übergang vom Experiment zum Schwindel vollzog. Der „Rolling Stone“ meint rückblickend auf diese Phase knapp: „from best to worst“ – vom Besten zum Schlimmsten.

Es heißt, die Jugend habe 1968, verwirrt wie sie war, Halt in der Musik gesucht. Und die jungen ,Revolutionäre' wurden auch nie müde zu betonen, dass es einen Soundtrack der Revolte gegeben und die Auftaktzeile aus „My Generation“ von The Who sich stärker auf ihr Denken ausgewirkt habe als Marx-, Mao- oder Marcuse-Lektüre: „people try to put us down.“ Wie also klang 1968?

© dpa/Goebel/Seeger

In Deutschland klang es nach Kinderzimmer. Die Stimme eines Zwölfjährigen mit niederländischem Akzent rief nach seiner „Mama“. Das ganze Jahr über rief sie, so lange hielt sich Heintjes Hit in den Charts und zeigte nur zu gut, wonach sich die Deutschen sehnten. Nach Unschuld. Heintjes „Ich bau dir ein Schloss“ bediente dasselbe Bedürfnis, während Studenten unter „Ho-Ho-Ho Chi Minh“- Gesängen durch die Straßen stürmten.

In Berlin spielte damals die Band eines 17-jährigen Schülers in der Epiphanienkirche, im Jugendheim Weiße Rose, bei einem Bandwettbewerb im später berüchtigten „Sound“ sowie in der TU Mensa, wenn dort Studentenfeste stattfanden. Agitation Free hieß die Formation, die Lutz Graf Ulbrich, genannt Lüül, mit Schulfreunden kurz zuvor gegründet hatte. Einige von ihnen waren in politischen Aktionsgruppen aktiv, der Roten Garde etwa.

Krautrock-Bands sprengten die Grenzen des Bewusstseins

Die Deutschen hatten ein kompliziertes Verhältnis zur wilden Energie des Rock’n’Roll. Agitation Free waren nicht die einzigen, die diese Musik demontierten und von ihrer affirmativen Bindung an Traditionen befreiten. „Ich hatte immer die Idee“, sagt Lüül, „dass wir als West-Berliner Band mit unserer in die Weite gerichteten Musik der Enge der Mauerstadt zu entfliehen versuchten. Da wir damals die deutsche Sprache untauglich für Gesang hielten, waren es vornehmlich lange, abstrakte Instrumentalreisen, die wir unternahmen und die uns in Trance versetzten.“

Tangerine Dream – ebenfalls aus Berlin – sahen sich durch das klassische Rock-Instrumentarium eingeengt. Sie fühlten sich so ohnmächtig gegenüber dem Rockband-Getue, dass sie frustriert Gitarren und Schlagzeug verkauften und sich stattdessen Synthesizer anschafften. Die waren damals neu, niemand verstand sie. „Wir konnten mit den Dingern nicht mal richtig umgehen“, sagt Edgar Froese. Was sie anstrebten, davon hatten sie „nur eine vage Vorstellung“. Sie hofften, dass sie sich vielleicht an irgendein Ufer würden retten können.

Es war der Geist von Haight Ashbury, der sich hier in seiner deutschen Variante mit der Computertechnik verband. Krautrock-Bands suchten die Grenzen des Bewusstseins zu sprengen, indem sie die Verbindung zur Maschine herstellten, technologische Experimente durchführten, um Klänge jenseits menschlicher Fantasie zu erzeugen.

Rock'n'Roll eignete sich gut für Eskapismus

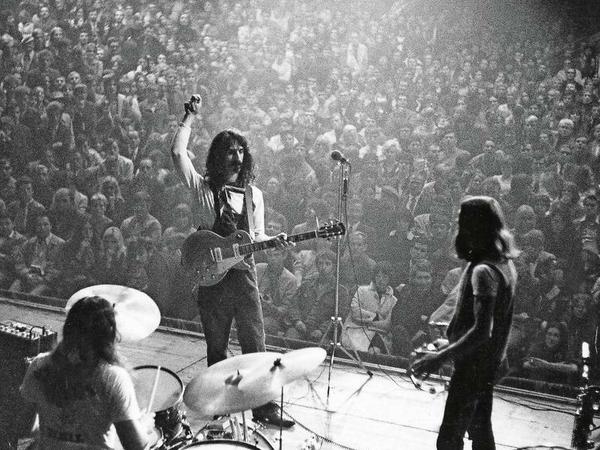

Auf den Essener Songtagen im September ’68 trafen Tangerine Dream auf die Mothers of Invention. Ihr Kopf Frank Zappa gehörte zu den wenigen, die über gesellschaftliche Veränderung reden konnten, ohne dabei dämlich und aufgeblasen zu wirken. In einem Interview mit „Konkret“ im Vorfeld des Festivals forderte er: „Wir müssen in die Positionen der alten Leute einsteigen und ihre Arbeit tun.“ Nur leider läge vielen jungen Amerikanern nichts daran. Sie hätten viel Freizeit, aber „alles, was sie damit anfangen wollen, ist ,have a good time’“.

© Müller-Schneck/Ullstein

Zappa hatte erkannt, dass vor allem Rock’n’Roll sich besonders gut für den Eskapismus eignete. So zerpflückte er mit seinem 68er Album „We’re in it for the Money“ den Kunstanspruch von „Sgt. Pepper’s“, der nun nur noch kraftlos und bemüht wirkte. Zwischen Songs über KZs und Hippie-Punks und die missratenen Söhne untreuer Kongressabgeordneter, fand sich auch ein eher konventionelles Lied, eine Art Brief an „Mom & Dad“. Die sitzen vorm Fernseher, als die Nachrichten den Tod einiger Jugendlicher melden, die von der Polizei erschossen worden seien. Die Eltern denken: Geschieht denen recht, warum sehen sie auch so durchgeknallt aus. Worauf sich Zappa in der zweiten Strophe die Gefühlskälte der Wohlstandsgesellschaft vorknöpft und in der dritten zu einem „Mama, Mama!"-KLagegesangt ansetzt. "Your child was killed in the park today / Shot by the cops as she quietly lay / By the side of the creeps she knew / They killed her too.“

Zappa verkörperte die Wendung ins Politische, die das Jahr 1968 musikalisch nahm, wie kaum jemand sonst. Aber er gab sich auch keinerlei Illusionen hin. Als man ihn in Berlin drängte, sich an die Spitze einer Demonstration zu setzen, wies er das Ansinnen stoisch zurück. Mit Blick auf die USA sagte er, das Land sei gut vorbereitet auf jede Art Aufruhr.

Übertroffen wurde Zappa in politischem Furor von einer Band aus Detroit namens MC5. Sie war das leibhaftig gewordene Rock’n’Roll-Inferno, zwei Gitarristen, Wayne Kramer und Fred ,Sonic’ Smith, sorgten für rohen, brachialen Lärm, der nur durch die Euphorie erträglich blieb, mit der die am Rande der Militanz operierende Band zu Werke ging. Sie traute sich, im August ’68 auf der Protestkundgebung gegen den Parteitag der Demokraten in Chicago aufzutreten. Mit der Folge, dass es Krawall gab.

"Wir waren zu weit gegangen"

Die 1968 entfesselten Kräfte glichen dem Funkenflug eines Feuers, auf das mit einem Stock eingeschlagen wird. Zwar schafften es die schwarzen Soulstars nach dem Tod von Otis Redding („Sitting On The Dock Of The Bay“) wieder nicht, den Stax- und Motown-Sound für den weißen Mittelstand interessant zu machen und in die Domäne des Pop einzubrechen. Aber Jerry Buttlers „Only The Strong Survive“, „Say It Loud – I’m Black And Proud“ von James Brown oder „Long Walk To DC“ von den Staple Singers waren deutliche Zeichen, dass man sich den Rassismus der USA nach Jahren der Bürgerrechtsbewegung nicht länger bieten lassen wollte.

Wie sehr sich die weiße Nachkriegsgeneration der älteren überlegen fühlte, drückte das Pathos von „Free At Last“, „Wasn’t Born To Follow“ oder „Street Fighting Man“ aus – auch wenn Mick Jagger mit seiner Ode an den Straßenkämpfer nur sein mangelndes Engagement entschuldigen wollte, weil man ja ohnehin nichts ändern könne. Eric Burdon wandte sich zur selben Zeit mit „Good Times“ gegen das gedankenlose Spaßbedürfnis seiner Altersgenossen. „When I think of all the good times that I’ve wasted having good times“, klagte er, “When I was drinking / I should have been thinking / When I was fighting / I could have been writing.” Man stand an einer Weggabelung.

Für den Pop-Theoretiker Greil Marcus stellt sich die Sache so dar: Viele seiner Generation hatten sich in den 60ern beigebracht, „wie man sich in seinem eigenen Land als Ausgestoßener fühlt“. Sie hatten Zuflucht gesucht in der Acid-Kultur von San Francisco. Doch deren märchenhafte Euphorie sollte geradewegs zur Wahl Richard Nixons führen. „Die Sache endete im Betrug. Wir waren zu weit gegangen, ganz im Ernst, ohne irgendwo anzukommen.“ Eine Antwort auf diese Entwicklung lieferte aus Marcus’ Sicht eine Band, die sich The Band nannte und aus reiner Freundschaft zusammengefunden hatte.

Sie war die Hausband von Bob Dylan, als der in seinem Domizil in Woodstock sich von einem Motorradunfall erholte. Ihre Musik suchte einen Weg zurück „ins Innere Amerikas“, wie Marcus schreibt, „zu der Wärme, die die anderen verbergen“. Das war ein gefährlicher Weg, zumal unter den Umständen dieses Jahres. Denn wenn es auch um ein Amerika ging, von dem jeder Mensch erwartete, genau das tun zu können, was er wollte, so entsprang daraus auch die Notwendigkeit eines verbindlichen Rahmens und die Schwierigkeit, ihn zu finden. Wie konnte eine Übertretung gelingen, ohne den Rahmen oder sich zu zerstören?

Darauf gaben The Band mit „Music from Big Pink“ eine Antwort, die den Reichtum der Vereinigten Staaten in sich aufnahm, ihre Stile, Traditionen, Redewendungen, pietistischen Versprechen und ihren Argwohn, um all das in eine Erzählung des Paradieses zu verwandeln, das man fand, wo immer man danach suchte. Das Realitätsprinzip dieser Musik wurde schlicht aus Begegnungen mit Menschen gestärkt, die einem einen Rat gaben oder auf irgendeine andere Weise weiterhalfen.

Aber so viel Vertrauen in soziale Gemeinschaften brachten die meisten Musiker nicht auf. „There must be some way out of here“, fragte sich Bob Dylan. Die Beatles führte dieser Weg zu ihrem Guru, um in Indien zu meditieren. Und als sie zurückkehrten und sich der „Revolution“ stellten, da erteilte John Lennon allen Ansinnen linker solidarischer Unterstützung eine scharfe Abfuhr: „Zählt nicht auf mich.“

Lennon sollte seiner skeptischen Haltung nicht lange treu bleiben und sich in den folgenden Jahren politisch so stark radikalisieren („Power To The People“), dass das FBI sogar erwog, dem Wahl-New-Yorker mit britischem Pass die Aufenthaltsgenehmigung zu entziehen. Tatsächlich sorgte die politische Parteinahme, so willkommen sie 1968 war, nur selten für bessere Musik. Die entstand eben auch draußen, in jenseitigen Gefilden, die das Gegenteil vom Tod darstellten, aber nur durch eine dünne Linie von diesem getrennt waren.

Hendrix und die Stones sprachen verführerische Einladungen aus

So entschied sich 1968 zwar nicht, welche Art Draußen sich als bessere Alternative erweisen würde, aber die beiden besten Platten des Jahres führten ihr Publikum in grandiose Anderswelten. „Have you ever been to electric ladyland?“, fragte Jimi Hendrix. Und die Rolling Stones baten mit ausgesuchter britischer Höflichkeit, sich als Teufel vorstellen zu dürfen. Beides verführerische Einladungen.

Einerseits Hendrix, der sich als Gitarrengott sein eigenes fiebriges Reich aus elektrischen Strömen und Rückkopplungseffekten errichtete und das Voodoo Child in sich entfesselte. Wie die „electric skies“ klingen mussten, hatte er wohl aus seiner Zeit als Fallschirmspringer im Ohr, als das Pfeifen des Windes, der Erde entgegenfallend, als waberndes Flirren, Zirpen und Rauschen, das er im Studio nachbildete, seine Bandkollegen dabei in den Wahnsinn treibend in seinem Beharren auf das Unerhörte. Er verstand das als Schöpfungsmythos – „… And The Gods Made Love“, nannte er das Klangbild. Es stand für die mediale Selbstbefreiung.

Dem stand Jaggers geschäftstüchtige Bewunderung Ihrer Satanischen Majestät gegenüber. „Sympathy for the Devil“ suhlte sich in der Bösartigkeit, die den Menschen unter Panzerketten zermalmte, ihm Fallen stellte, ihn betrog und log. Jagger öffnete den Weg in die Amoralität. Wenn man erstmal kapiert hatte, dass die schlimmste Bindung an das System durch die Hoffnung entstand, war man frei. Wie es endet, wenn man sich mit den Kräften der Hölle einlässt, erlebten die Stones dann in Altamont. Das Free-Festival war ein Fiasko, aber das war dann schon ein anderes Jahr.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: