© B. Settnik/ZB

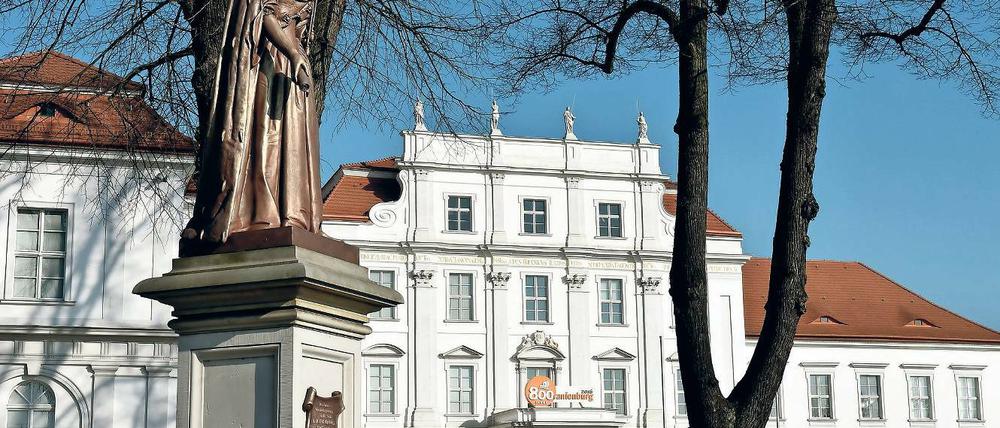

Brandenburg: „Berliner Siedlungsstern“ für Brandenburg

Auch im neuen Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion sollen Restriktionen erhalten bleiben

Stand:

Potsdam - Obwohl immer mehr Menschen aus der Metropole Berlin hinaus ins Umland ziehen, soll es dort auch künftig Siedlungsbeschränkungen für bestimmte Orte geben. Und zwar für jene Gemeinden, die nicht entlang der großen S- und Regionalbahntrassen liegen, die von Berlin aus hinaus nach Brandenburg führen – dem sogenannten Berliner Siedlungsstern aus den 1920er-Jahren. Das hat Brandenburgs Infrastrukturministerin Katrin Schneider (SPD) am Freitag am Rande einer Konferenz zur Stadtentwicklung in Potsdam gegenüber den PNN bestätigt – und zwar als eine Prämisse für die laufende Überarbeitung des Landesentwicklungsplans für Berlin-Brandenburg.

Dieser „Berliner Siedlungsstern“, sagte Schneider, soll auch künftig ein Fundament der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg bleiben. Er werde Bestandteil im Entwurf des neuen Landesentwicklungsplans sein. „Dieser ,Berliner Siedlungsstern’ ist ein Geschenk der Geschichte“, sagte Schneider. Er habe sich als Instrument bewährt. „Steuern heißt immer, dass man an einer Stelle etwas tut – und dass man an anderer Stelle etwas lässt.“

Tatsächlich unterscheidet sich die Hauptstadtregion von anderen Metropolen der Welt, ob London, Paris oder Tokio, da das Umland von Berlin vergleichsweise wenig zersiedelt ist, die Großstadt nicht gleichförmig immer größer wird. Dieser „Siedlungsstern“ aus den 20er- Jahren des vorigen Jahrhunderts verfolgt den Ansatz, dass Entwicklung entlang der Schienenstränge stattfindet, dazwischen Freiräume erhalten bleiben – etwa als „grüne Lunge“ für Berlin. Das hat dazu geführt, dass brandenburgische Gemeinden außerhalb der Achsen in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten nicht ungebremst neue Wohn- und Gewerbegebiete ausweisen durften. Inzwischen wächst der Druck vor allem aus Brandenburg selbst, die Schleusen zu öffnen. Linke-Landtagsfraktionschef Ralf Christoffers hatte sich vor einigen Wochen dafür ausgesprochen, Restriktionen zu lockern – was jedoch auch Berlin ablehnt.

Einen Entwurf für den neuen Landesentwicklungsplan will Schneider zur gemeinsamen Landesplanungskonferenz mit Berlin am 22. Mai, eine Art Sitzung der beiden Kabinette, vorlegen. Es wird eines der weitreichendsten Vorhaben der Regierung sein, da Konflikte vorprogrammiert sind.

Der Landesentwicklungsplan ist der übergeordnete Masterplan für die Gesamtregion – mit Vorgaben, wo Siedlungen entstehen dürfen und wo nicht, oder wo Windparks geplant werden können oder auch welche Gemeinden und Städte einen Status als Zentren, als Zentrale Orte haben sollen. Schneider bekräftigte den Ansatz, die Städte als „Anker im Raum“ zu stärken. Brandenburg hatte die Zahl der Zentren gestrafft, weist als einziges Bundesland keine Grundzentren mehr aus. Dagegen läuft der Städte- und Gemeindebund schon lange Sturm – und fordert bei der Novelle eine Rückkehr zum alten Modell.

Nachdem die Sanierung der Innenstädte weitgehend abgeschlossen ist, stehen die Städte nun vor neuen Herausforderungen. Die Städte seien schön, nun müssten sie lebendiger werden, etwa im Einzelhandel, sagte Schneider. Ein Stichwort, das Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) prompt eine Lockerung des Ladenschlussgesetzes für die Wochenenden fordern ließ. Zugleich sprach sich Jakobs, in seiner Eigenschaft als Präsident des Städte- und Gemeindebundes, für eine bessere Förderung von Stadt-Umland-Beziehungen aus – und gegen die geplante Einkreisung der drei Städte Brandenburg, Cottbus und Frankfurt (Oder). Um landesweit Anreize für „arbeitsfähige Kooperationen“ zu geben, hat das Infrastrukturministerium aktuell einen Stadt-Umland-Wettbewerb ausgerufen, bei dem es um die Verteilung von 213 Millionen Euro aus drei EU-Fonds für die nächsten Jahre geht. Orte, die eng kooperieren, erhalten mehr Geld. Die Gewinner des Wettbewerbes sollen nächste Woche bekannt gegeben werden. Thorsten Metzner

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: