© dpa

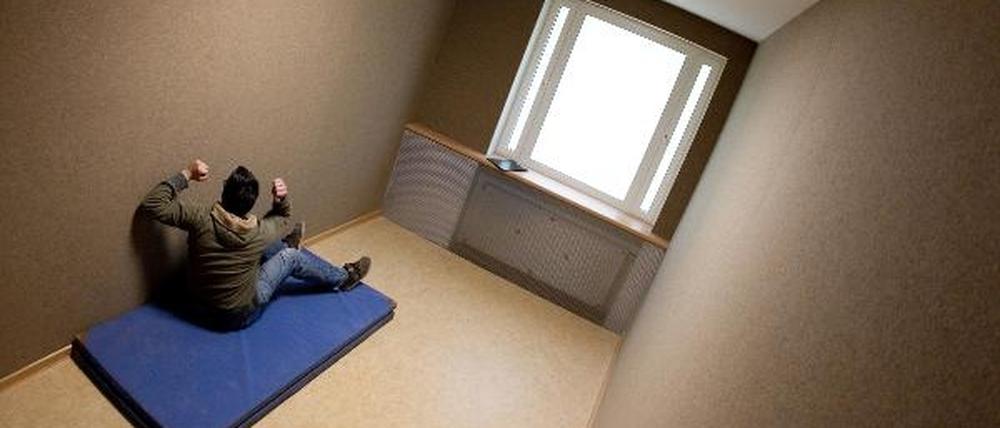

Nach Haasenburg-Skandal: Debatte über geschlossene Jugendheime neu entfacht

Erzieher der Haasenburg sollen Kinder und Jugendliche misshandelt haben, Brandenburgs Behörden reagieren mit jetzt einem Belegungsstopp für die umstrittenen Jugendheime. Die Debatte um die Unterbringung schwieriger Fälle ist neu entbrannt. Dort, so sagt ein Experte, können sich totalitäre Strukturen entwickeln.

Stand:

Potsdam/Hamburg - Nach immer neuen Misshandlungsvorwürfen zieht Brandenburg die Reißleine: Die umstrittenen Haasenburg-Heime dürfen keine neuen Kinder oder Jugendlichen aufnehmen. Drei Erziehern wird die Tätigkeit untersagt.

"Aufgrund der aktuellen Vorwürfe, täglich neuer Hinweise und vor dem Hintergrund der Fülle und Schwere der Vorwürfe gegen die Haasenburg-Heime kann ich es derzeit nicht verantworten, weitere Kinder und Jugendliche dort unterzubringen", meint Bildungs- und Jugendministerin Martina Münch (SPD). In Hamburg wird geprüft, ob Zöglinge aus der Hansestadt aus den Einrichtungen zurückgeholt werden sollen.

Die Bewohner der Heime sind von Jugendämtern aus ganz Deutschland eingewiesen worden. Alle Kinder und Jugendlichen sind psychisch auffällig und delinquent, wie es im Fachjargon heißt. Oft wurden sie aus den Familien herausgenommen, denen das Sorgerecht entzogen wurde.

Bislang hatten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Cottbus auf Fälle früherer Jahre gestützt. Mit dem Belegungsstopp will das Ministerium nun Ruhe in die Situation bringen und den Kindern Sicherheit geben - Verlegungen seien darum nicht geplant.

"Aus unserer Sicht geschieht genau das Gegenteil", sagt Haasenburg-Sprecher Hinrich Bernzen. Der private Träger des Heimes unterstützt es, die Erzieher aus der Schusslinie zu nehmen - den Belegungsstopp kritisiert er.

Der Vorsitzenden des Jugendausschusses im brandenburgischen Landtag, Torsten Krause (Linke), will mehr: "Auch alle Kinder, die bereits in den Einrichtungen sind, sollten bis zur Klärung der Vorwürfe alternativ untergebracht werden." Seine Partei sowie die FDP im Landtag würden die Heime am liebsten sofort schließen. "Derzeit gibt es keinen Grund, sie zu schließen", sagt hingegen Ministeriumssprecher Stephan Breiding.

Die Diskussion um geschlossene Heime für Kinder- und Jugendliche ist alt. Bundesweit gibt es laut Brandenburgs Jugendministerium 30 Einrichtungen, die 390 Plätze für eine besonders gesicherte Unterbringung anbieten. Die meisten von ihnen sind in Bayern und Nordrhein-Westfalen. In Hessen ist 2011 erstmals seit Jahrzehnten wieder ein geschlossenes Heim entstanden - trotz heftiger Diskussionen.

In Hamburg war unter dem früheren Innensenator Ronald Schill eine geschlossene Einrichtung zur Unterbringung straffälliger Jugendlicher entstanden. Der Mitte-Rechts-Senat hatte damit einen Paradigmenwechsel vorgenommen - 20 Jahre nach dem Aus für geschlossene Heime in der Hansestadt. Von Anfang an gab es erhebliche Probleme, die auch einen Untersuchungsausschuss beschäftigten. 2008 wurde die Einrichtung geschlossen - und viele der Jugendliche landeten in Brandenburg.

Viele Experten halten solche Heime für unverzichtbar. "Was können wir diesen Menschen bieten, wenn wir die Einrichtungen schließen?", fragt etwa die brandenburgische SPD-Abgeordnete Ina Muhß. Die Alternativen seien Psychiatrie oder Gefängnis. "Es muss eine Intervention möglich sein, bevor schwierige Jugendliche in die Fänge der Justiz kommen", sagt auch Bernd Langer, Facharzt für Psychiatrie. Der Mediziner ist Forensischer Sachverständiger und Vorsitzender des Psychiatrie-Ausschusses von Sachsen-Anhalt. "Unter bestimmten Umständen kann für eine begrenzte Zeit auch die Unterbringung in einem geschlossenen Heim sinnvoll sein", meint Langer.

Die Betroffenen brauchen laut Experten feste Strukturen. "Es besteht aber die Gefahr, dass sich totalitäre Strukturen herausbilden. Darum ist eine permanente Kontrolle der Einrichtungen unbedingt erforderlich", betont Langer. Daran könnte es in Brandenburg gehapert haben. Zwar hat das Landesjugendamt laut Ministerium mit Auflagen für die Heime auf Beschwerden reagiert, die von 2006 an eingegangen sind. "Ob dies ausreichend war, wird sich zeigen", meint Sprecher Breiding.

Experten stellen zudem eine private Trägerschaft der Heime in Frage. "Hier ist die staatliche Jugendhilfe in der alleinigen Vollzugsverpflichtung", betont Werner Roepke, zuständig für die Jugendhilfe bei der Verdi-Landeszentrale Berlin-Brandenburg. "Wenn es um freiheitsentziehende Maßnahmen - also Grundrechtseingriffe - geht, sollten grundsätzlich staatliche Stellen verantwortlich sein", meint auch Mediziner Langer. Die Versuchungssituation für private Träger sei zu groß, betriebswirtschaftliche Aspekte in der Vordergrund zu stellen. "Das könnte beispielsweise dazu führen, dass aus Kostengründen zu unerfahrene Kräfte eingestellt werden." (dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: